【第101回】間室道子の本棚 『デンジャラス』 桐野夏生/中公文庫

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

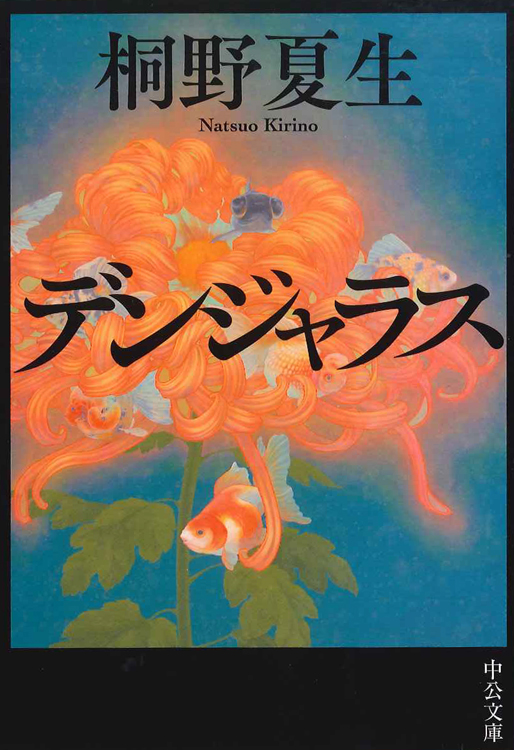

『デンジャラス』

桐野夏生/中公文庫

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

谷崎潤一郎とはなにものだったのかを描いた桐野夏生先生の『デンジャラス』が文庫化された。

日本を代表する作家・谷崎は「家族を再編し、構築する」という奇妙な趣味を持っていた。身の回りを好きな女性だけで固めていくのである。

血縁は関係ない。最初の妻との子である血のつながった長女のことは顧みず、三番目の妻である現夫人の松子が前夫との間にもうけた美恵子は入籍させ、家族として扱った。

そして、「男は要らない」。

美恵子は娘にしてもらえたのに、四つ上の兄である清一は「要らない」と宣言され、彼は学生時代、松子の妹の重子夫婦に面倒を見てもらっていた。その重子は「徳川の血を引いている」だけがとりえの田邊という男と結婚していたが、心がどこにあるかは言わずもがな。

谷崎家の女といえば、なんといっても小説『盲目物語』や『春琴抄』のインスピレーションの源で、『細雪』に出てくる四姉妹の中では次女・幸子のモデルであり、数々の名作を書かせている自信で光輝く妻・松子。

その松子が太陽なら、妹である自分は月、光なら影、動なら静。でも決してそこに上下はない、という思いがあり、『細雪』では三女・雪子のモデルで、自分もまた谷崎家の、いや谷崎の女、という自負がダダ漏れの重子。

女ざかりのふたりに支えられた家族王国の安泰は、清一が千萬子という女を妻にしたことで急カーブを切る。王は「要らない男の嫁」は、欲しいのだった。

当時谷崎は六十四歳、千萬子は二十一歳。有名な日本画家の孫で、京都の大きな病院の娘。気位が高く、気が強く、自由で、フランス映画を見たり、海外ミステリイを読んだり、遊び好きで頭がよく、新しい時代を象徴する女。

誰に光を当てるかでまったく読み味が異なる『デンジャラス』。ハードカバーで読んだ時は、どうしたって語り手である重子に目が行き、これは世代の異なる女の愛とプライドを、老いと若さ、旧時代と現代感覚、情と頭脳などを対比させながら描いた作品だと考えた。でも今回、「娘」の美恵子に注目したら、これは居場所をめぐるお話なんだな、と思えてきた。

入籍で「娘」にしてもらった美恵子は、二十歳を過ぎても重子と同じ部屋で寝起きをしていた。服や装飾品や小遣いは与えても、谷崎に「年頃の娘には私室が必要だろう」という思いやりは浮かばない。だから美恵子は出ていきたいと思っている。誰かの顔色をたえずうかがって暮らす家は、安全な居場所ではないのだ。

こうしてみると、松子・重子姉妹の千萬子に対するいらだちの根っこは「男を奪われた!」とか「お金があちらに!」ではないのかもしれない。

姉妹にとって、谷崎に愛されていること、小説のモデルになったことは、いつでも心が帰れる場だ。それを失うことは、存在理由が無くなるくらいの恐怖。でも千萬子は大作家の愛を獲得し、創作の源泉は彼女だと公言されるようになっても、私の価値はこれだとありがたがらない。清一との不仲も屁のかっぱ。幼い娘の母であること、たくさんの趣味とお仲間、名家である実家etc、彼女には陣地がいくつもある。若い女が松子と重子に向ける目にあるのは、対抗意識ではなく哀れみ・・・。

作家なのに蔵書がほとんどなく、ひとつの仕事が終わるとあっと驚くほど潔く、資料や本を棄てたり、人にあげてしまったりした谷崎。彼はまた、年がら年中家を建てたくてしかたなく、最初気に入っても数年たつと、新しい屋敷へのあこがれを口にする男だった。

本、家、女という近代日本男性作家の三大拠り所をひとつにとどめず、流浪し続けた文豪自身の最後の居場所とは?

読後、桐野夏生って、デンジャラスな作家だなあ、と震えあがること請け合いです。

日本を代表する作家・谷崎は「家族を再編し、構築する」という奇妙な趣味を持っていた。身の回りを好きな女性だけで固めていくのである。

血縁は関係ない。最初の妻との子である血のつながった長女のことは顧みず、三番目の妻である現夫人の松子が前夫との間にもうけた美恵子は入籍させ、家族として扱った。

そして、「男は要らない」。

美恵子は娘にしてもらえたのに、四つ上の兄である清一は「要らない」と宣言され、彼は学生時代、松子の妹の重子夫婦に面倒を見てもらっていた。その重子は「徳川の血を引いている」だけがとりえの田邊という男と結婚していたが、心がどこにあるかは言わずもがな。

谷崎家の女といえば、なんといっても小説『盲目物語』や『春琴抄』のインスピレーションの源で、『細雪』に出てくる四姉妹の中では次女・幸子のモデルであり、数々の名作を書かせている自信で光輝く妻・松子。

その松子が太陽なら、妹である自分は月、光なら影、動なら静。でも決してそこに上下はない、という思いがあり、『細雪』では三女・雪子のモデルで、自分もまた谷崎家の、いや谷崎の女、という自負がダダ漏れの重子。

女ざかりのふたりに支えられた家族王国の安泰は、清一が千萬子という女を妻にしたことで急カーブを切る。王は「要らない男の嫁」は、欲しいのだった。

当時谷崎は六十四歳、千萬子は二十一歳。有名な日本画家の孫で、京都の大きな病院の娘。気位が高く、気が強く、自由で、フランス映画を見たり、海外ミステリイを読んだり、遊び好きで頭がよく、新しい時代を象徴する女。

誰に光を当てるかでまったく読み味が異なる『デンジャラス』。ハードカバーで読んだ時は、どうしたって語り手である重子に目が行き、これは世代の異なる女の愛とプライドを、老いと若さ、旧時代と現代感覚、情と頭脳などを対比させながら描いた作品だと考えた。でも今回、「娘」の美恵子に注目したら、これは居場所をめぐるお話なんだな、と思えてきた。

入籍で「娘」にしてもらった美恵子は、二十歳を過ぎても重子と同じ部屋で寝起きをしていた。服や装飾品や小遣いは与えても、谷崎に「年頃の娘には私室が必要だろう」という思いやりは浮かばない。だから美恵子は出ていきたいと思っている。誰かの顔色をたえずうかがって暮らす家は、安全な居場所ではないのだ。

こうしてみると、松子・重子姉妹の千萬子に対するいらだちの根っこは「男を奪われた!」とか「お金があちらに!」ではないのかもしれない。

姉妹にとって、谷崎に愛されていること、小説のモデルになったことは、いつでも心が帰れる場だ。それを失うことは、存在理由が無くなるくらいの恐怖。でも千萬子は大作家の愛を獲得し、創作の源泉は彼女だと公言されるようになっても、私の価値はこれだとありがたがらない。清一との不仲も屁のかっぱ。幼い娘の母であること、たくさんの趣味とお仲間、名家である実家etc、彼女には陣地がいくつもある。若い女が松子と重子に向ける目にあるのは、対抗意識ではなく哀れみ・・・。

作家なのに蔵書がほとんどなく、ひとつの仕事が終わるとあっと驚くほど潔く、資料や本を棄てたり、人にあげてしまったりした谷崎。彼はまた、年がら年中家を建てたくてしかたなく、最初気に入っても数年たつと、新しい屋敷へのあこがれを口にする男だった。

本、家、女という近代日本男性作家の三大拠り所をひとつにとどめず、流浪し続けた文豪自身の最後の居場所とは?

読後、桐野夏生って、デンジャラスな作家だなあ、と震えあがること請け合いです。