【第264回】間室道子の本棚 『時ひらく』辻村深月 伊坂幸太郎 阿川佐和子 恩田陸 柚木麻子 東野圭吾/文春文庫

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

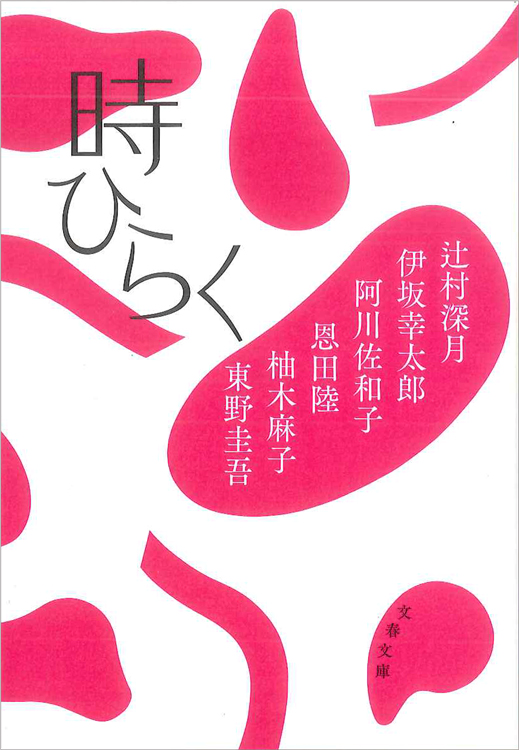

『時ひらく』

辻村深月 伊坂幸太郎 阿川佐和子 恩田陸 柚木麻子 東野圭吾/文春文庫

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

デパートは、買ってもらったものよりもらえなかったもののほうを覚えている。

オンナノコらしい子供ではなかったし、コドモラシイ子供でもなかった私は、あれがほしいこれがほしいと言うタイプでなかった。そもそも人ごみに酔うので、母ときょうだいたちが買い物しているあいだ、階段の踊り場にあるベンチでひとり、持ってきた本を開いていた。

で、ある年の12月だったと思う。本にあきて、ひとりおもちゃ売り場を回遊していた私はアクセサリーの箱を見つけた。中央に青くてでかいべかべかのプラスチックの宝石のついたペンダントがあり、その周りにちゃちな指輪とか安っぽい髪留めとかすぐ壊れそうなブローチを配した1セット。わたしはそれがほしくてたまらなくなったのである。

目が、青いべかべかに吸い寄せられている。子供心に趣味のわるいことはわかったし、そんなものを身につけたいわけでもなかった。付けたところでぜんぜん似合わないことも承知していた。なのに私は、それがほしかった。

でも、連れてこられるたびよろこぶどころかベンチに座り込むような、そして今まで一度も首飾りとかリングとかを欲しいと言ったことのなかった私が、「あのペンダントセットがほしい」って、言う?できない。

買ってもらえなかった思い出――そりゃそうだよ、ほしいっていわなかったんだもん。地元の百貨店の名前は、トーコー・デパートといった。今はもうない。

前置きが異常に長くなったが、こんな思い出がこの本を知ったとたん噴出した。まさに「時ひらく」。さすが三越、と思った。

本書は日本を代表するこのデパートが昨年創立350周年を迎えたのを機に企画されたもので、名うての作家6人が短編を書き下している。私の考えでは、「うちの県に三越はありません」「一度も行ったことはない」では無視できない吸引力がこの文庫にはある。

たとえばKING OF POP。たとえば2002年日韓ワールドカップ。たとえばある球団名、ある物語、ひとりの選手、アイドル、テレビ番組、映画や曲の名前。「見ませんでした」「読んでない」「ファンではなかった」としても、その時代に自分もいた空気が熱風みたいに押し寄せるパワーワード。お店の名前がそうだって、すごい。三越はデパートの体現なのだ。きっとみなさんも「わが”三越”」の記憶のふたが開いたと思う。

さまざまなものがあらわれては消えるなか、自分がまったく関心がなかったものにとつぜん心をうばわれ、でも手に入らない。残念とか悲しみではなく「そういうことがある」だけが残り、そしていつでも強烈に甦る。すんごい凡庸な言い方だけど、デパートは、人生だ。

閑話休題、おすすめは辻村深月さんの一編で、デパートの構造と物語のつくりのマッチングが絶妙。で、お話のなかばである女性が就職活動用と思われる靴を探している。

企業に出向く時、皆スーツや髪型にはものすごく気をつかうけど、スケジュールをつめこんだり午前と午後で何社も周ったり、就活って「歩くこと」なのだ。彼女は始めてしばらくしてからそれに気付いたのだろう。成果や手ごたえがまだないのかもしれない。なにかもう、くたびれはてたかんじで日本橋三越の靴売り場にやってきた。

この時の店員さんに注目。「プロの接客」にもういっこ、この若い娘さんを私がなんとかする、という決意と愛がのっかっている。これを書けるのは辻村さんならでは。

人類の危機と素っ頓狂がほどよくブレンドされた伊坂作品もいいし、「アノ人登場」にファン全員目の玉ランランの東野作品もサービス満点。いつも心に三越を。

オンナノコらしい子供ではなかったし、コドモラシイ子供でもなかった私は、あれがほしいこれがほしいと言うタイプでなかった。そもそも人ごみに酔うので、母ときょうだいたちが買い物しているあいだ、階段の踊り場にあるベンチでひとり、持ってきた本を開いていた。

で、ある年の12月だったと思う。本にあきて、ひとりおもちゃ売り場を回遊していた私はアクセサリーの箱を見つけた。中央に青くてでかいべかべかのプラスチックの宝石のついたペンダントがあり、その周りにちゃちな指輪とか安っぽい髪留めとかすぐ壊れそうなブローチを配した1セット。わたしはそれがほしくてたまらなくなったのである。

目が、青いべかべかに吸い寄せられている。子供心に趣味のわるいことはわかったし、そんなものを身につけたいわけでもなかった。付けたところでぜんぜん似合わないことも承知していた。なのに私は、それがほしかった。

でも、連れてこられるたびよろこぶどころかベンチに座り込むような、そして今まで一度も首飾りとかリングとかを欲しいと言ったことのなかった私が、「あのペンダントセットがほしい」って、言う?できない。

買ってもらえなかった思い出――そりゃそうだよ、ほしいっていわなかったんだもん。地元の百貨店の名前は、トーコー・デパートといった。今はもうない。

前置きが異常に長くなったが、こんな思い出がこの本を知ったとたん噴出した。まさに「時ひらく」。さすが三越、と思った。

本書は日本を代表するこのデパートが昨年創立350周年を迎えたのを機に企画されたもので、名うての作家6人が短編を書き下している。私の考えでは、「うちの県に三越はありません」「一度も行ったことはない」では無視できない吸引力がこの文庫にはある。

たとえばKING OF POP。たとえば2002年日韓ワールドカップ。たとえばある球団名、ある物語、ひとりの選手、アイドル、テレビ番組、映画や曲の名前。「見ませんでした」「読んでない」「ファンではなかった」としても、その時代に自分もいた空気が熱風みたいに押し寄せるパワーワード。お店の名前がそうだって、すごい。三越はデパートの体現なのだ。きっとみなさんも「わが”三越”」の記憶のふたが開いたと思う。

さまざまなものがあらわれては消えるなか、自分がまったく関心がなかったものにとつぜん心をうばわれ、でも手に入らない。残念とか悲しみではなく「そういうことがある」だけが残り、そしていつでも強烈に甦る。すんごい凡庸な言い方だけど、デパートは、人生だ。

閑話休題、おすすめは辻村深月さんの一編で、デパートの構造と物語のつくりのマッチングが絶妙。で、お話のなかばである女性が就職活動用と思われる靴を探している。

企業に出向く時、皆スーツや髪型にはものすごく気をつかうけど、スケジュールをつめこんだり午前と午後で何社も周ったり、就活って「歩くこと」なのだ。彼女は始めてしばらくしてからそれに気付いたのだろう。成果や手ごたえがまだないのかもしれない。なにかもう、くたびれはてたかんじで日本橋三越の靴売り場にやってきた。

この時の店員さんに注目。「プロの接客」にもういっこ、この若い娘さんを私がなんとかする、という決意と愛がのっかっている。これを書けるのは辻村さんならでは。

人類の危機と素っ頓狂がほどよくブレンドされた伊坂作品もいいし、「アノ人登場」にファン全員目の玉ランランの東野作品もサービス満点。いつも心に三越を。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ

間 室 道 子

【プロフィール】

雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『婦人画報』、『Precious』などに連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫)などがある。