【第315回】間室道子の本棚 『カット・イン/カット・アウト』松井玲奈/集英社

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

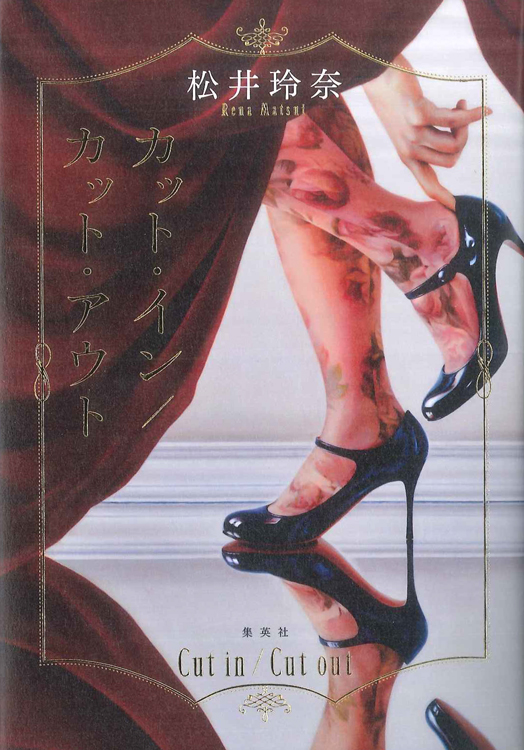

『カット・イン/カット・アウト』

松井玲奈/集英社

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

弁護士、プログラマー、営業職、経理、映像監督など、専門分野を持った人が描く小説に興味がある。本書は俳優・作家の松井玲奈さんが初めて、正面切って、「演じること」を描いた連作集だ。「書き手がその業界を調べて、取材して、書きました」にはない、内側から出た表現にうなる。おそらく本人は意識していないのだろうだけど、彼女が生きている世界を見せてしまう言葉。

たとえば、「稽古を入れる」。

「どんなに疲れていても今日の稽古をきちんと復習し、完璧に体に入れるまでは眠れない」

普通に言われるのは、台詞や動きを入れる、であろう。でも、「稽古を入れる」。

これが出てくる一話目「私は誰のために」の主人公は脇役の女優だ。坂田まち子、五十二歳。通称マル子さん。今回の舞台は人気劇団『潮祭』の時代活劇で、彼女の役は「女中②」。

フリーを経て今は小さな芸能事務所に所属しており、名のある商業演劇に出れるようになった。でも小劇場ではそれなりの役に付けた彼女もこちらでは台詞が激減。若手やスターたちの背景に徹する日々だ。共演者みんなのためにおにぎりを握って持っていき、築三十年越えの六畳一間に住み、タオルの上に丸まる「かめちゃん」に「お母さん今日も頑張ったよー」と話しかける、中年女性。

しかし、彼女にはある才能があった。

私の印象では、練習と稽古のちがいは、練習は台本片手に一人で、自宅、喫茶店、電車の中なんかでもできる。一方稽古というと、出演者が集結しておこなうかんじ。で、マル子さんは「稽古を入れる」のだ。さあ、このあと何が・・・。

ほかにも「芝居の視野が広がる」とか「口にする前に頭の中で台詞の音が迷子」など、舞台に立ってきた松井さんの目と体を通した文章がストーリーにさりげなく深みを与えている。そして第二話「僕は何のために」、第三話「みんなのために」、第四話「あなたのために」など語り手と目線を変えつつ物語はつながっていく。

読みどころは、マル子さんがずっと何かをひきずっていること。実力はあるのだから堂々としてりゃいいのに、彼女はずっと謎の引け目を感じている。そして迎える最終話「カット・イン/カット・アウト」。あの第一話の舞台での、「イン」と「アウト」の意味があらわになる。トリハダ。

ストーリーにもあっと驚くけれど、第一話にやはりフラリと出てくる演劇へのまなざしがすごい。

「作品にとって笑いは重要である。物語の緊迫した空気をふっと緩ませ、観客の心も和ませる。それによって会場が一体になり芝居の空気もドライブしていくのだ」

本作にちょいちょい差し込まれる、「耳なし芳一」、「社長という生き物」、「姥捨山から下りてきた人」「姥捨山なんてもうないから心配するだけ無駄」などの単語やエピソード。私の中で、上記の二行の、「観客」が「読者」に、「会場」が「本と自分」に、「芝居」が「文章」に転換する。そう、松井さんは理想の舞台を、小説という場で具現化している。

読むべきはストーリー以上に、松井玲奈という作家のこの手腕。読書なのに、スタンディング・オベーションしてしまった!

たとえば、「稽古を入れる」。

「どんなに疲れていても今日の稽古をきちんと復習し、完璧に体に入れるまでは眠れない」

普通に言われるのは、台詞や動きを入れる、であろう。でも、「稽古を入れる」。

これが出てくる一話目「私は誰のために」の主人公は脇役の女優だ。坂田まち子、五十二歳。通称マル子さん。今回の舞台は人気劇団『潮祭』の時代活劇で、彼女の役は「女中②」。

フリーを経て今は小さな芸能事務所に所属しており、名のある商業演劇に出れるようになった。でも小劇場ではそれなりの役に付けた彼女もこちらでは台詞が激減。若手やスターたちの背景に徹する日々だ。共演者みんなのためにおにぎりを握って持っていき、築三十年越えの六畳一間に住み、タオルの上に丸まる「かめちゃん」に「お母さん今日も頑張ったよー」と話しかける、中年女性。

しかし、彼女にはある才能があった。

私の印象では、練習と稽古のちがいは、練習は台本片手に一人で、自宅、喫茶店、電車の中なんかでもできる。一方稽古というと、出演者が集結しておこなうかんじ。で、マル子さんは「稽古を入れる」のだ。さあ、このあと何が・・・。

ほかにも「芝居の視野が広がる」とか「口にする前に頭の中で台詞の音が迷子」など、舞台に立ってきた松井さんの目と体を通した文章がストーリーにさりげなく深みを与えている。そして第二話「僕は何のために」、第三話「みんなのために」、第四話「あなたのために」など語り手と目線を変えつつ物語はつながっていく。

読みどころは、マル子さんがずっと何かをひきずっていること。実力はあるのだから堂々としてりゃいいのに、彼女はずっと謎の引け目を感じている。そして迎える最終話「カット・イン/カット・アウト」。あの第一話の舞台での、「イン」と「アウト」の意味があらわになる。トリハダ。

ストーリーにもあっと驚くけれど、第一話にやはりフラリと出てくる演劇へのまなざしがすごい。

「作品にとって笑いは重要である。物語の緊迫した空気をふっと緩ませ、観客の心も和ませる。それによって会場が一体になり芝居の空気もドライブしていくのだ」

本作にちょいちょい差し込まれる、「耳なし芳一」、「社長という生き物」、「姥捨山から下りてきた人」「姥捨山なんてもうないから心配するだけ無駄」などの単語やエピソード。私の中で、上記の二行の、「観客」が「読者」に、「会場」が「本と自分」に、「芝居」が「文章」に転換する。そう、松井さんは理想の舞台を、小説という場で具現化している。

読むべきはストーリー以上に、松井玲奈という作家のこの手腕。読書なのに、スタンディング・オベーションしてしまった!

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ

間 室 道 子

【プロフィール】

ラジオ、TVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『Precious』に連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫) 、『プルースト効果の実験と結果』(佐々木愛/文春文庫)などがある。