【第320回】間室道子の本棚 『作家とおやつ』平凡社編集部編/平凡社

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

『作家とおやつ』

平凡社編集部編/平凡社

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

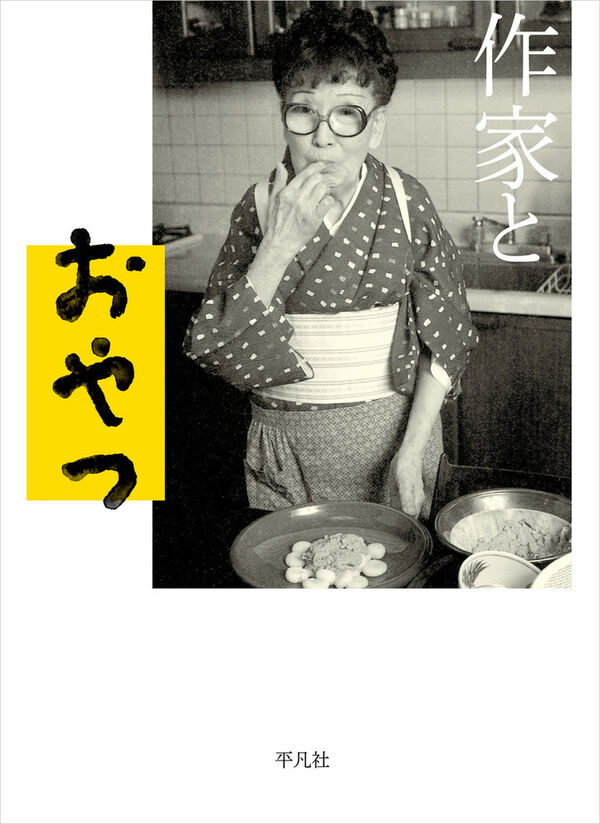

平凡社の”作家と〇〇”シリーズはいつも表紙写真にシビれる。第298回で紹介した『作家とおしゃれ』の、白洲正子先生の脚のうつくしさ。『作家と珈琲』の、オカッパめがねの有吉佐和子さんのただならぬチャーミング。『作家と猫』の、中島らもさん家のとらちゃんのおにぎりワイドな顔面。

で、本書である。台所でたすき姿の大作家・宇野千代先生が、指をナメている!

わたしの考えでは、”宇野先生ったら、毎朝毎昼毎夕食事の用意をしながらしゅっちゅうペロペロと”、ではないの。つくっているものに注目。おだんごである。「おやつ」を前にしたときの、人の無防備、あられもなさ。そんなものが、この一枚にはあらわれている。

そう、おやつの実物、あるいはおやつという言葉を前に、われわれはつい、油断する。それはノスタルジィと切っても切れないからだろう。突発性チョコレートむさぼり食い衝動を描いた村上春樹さんや、会社によくある、差し入れや誰かの旅先のおみやげが置いてある“おひとつどうぞ”のコーナーにあこがれる角田光代さんなど、大人になってからの話もあるけれど、子供時代とからめて書いたものがわたしには読み深かった。たとえば詩人、歌人、フランス文学者として名高い堀口大學の一編。

13歳の堀口少年は春休みに上京し、お父さんに会う。当時彼は雪深い北国で暮らしており、海外で仕事をしていた父親は、帰国の際は三田の家にいたのである。で、おやつの時間、見たことのないものが出た。じつに上等で美味なお菓子。しかし父はこれを、果物だという。

少年はカッとなる。天然の産物?父さんは僕を子供だと思って馬鹿にしているのだ。こんな味ややわらかみの微妙さに人間の手がかかわってないはずがない。いくら田舎の子供でも、菓子と果物の区別ぐらいはつく!

あっけにとられた父親は、”横浜に停泊中のフランスの汽船から分けてもらった”とか”熱帯が原産で”とか説明するのだけど、息子の「だまされないぞ」という気持ちはおさまらない。困り果てたお父さんは、あることをした。

堀口少年、たちまち今でいう「てへペロ」。でもわたしには彼の激高した気持ちがくみ取れた。この子は、ひさしぶりの「東京」「お父さん」に、己を認めてほしかったのだ。成長を見せたかったのだ。これから自分がどんどん身につけていくはずの、「自然を超える人間の叡智」というものを、信じていたのだ。

面白いのはここから!「まさに絵に描いたような田舎者の子供にすぎなかった自分がイキって恥かいちゃったな」という縮こまりにならず、堀口少年の胸の内では、未知への感動が勝っている。ラスト一行は子供っぽいようでいて、世界を知った男の子のたくましい一歩を感じる。

おだんご指ナメの宇野千代先生のもすばらしい。家は没落士族。でも父親はプライドから「この家は子供に菓子を買ってやれないのではなく、教育上、甘いものは与えないのだ」と言っていた。そんな子供時代、長女である宇野先生は正月になると一人で峠を越えた本家に行かされた。裕福なそこではお菓子がふんだんに出る。彼女は思うのだ。五日間の滞在中、これを少しずつためて家に持ち帰ったら、幼い妹弟はどんなに喜ぶか。でも・・・!

ラスト一行は宇野先生の、その後の大人の女としての波瀾万丈を思うとニヤリ。「先生、作家の鑑!」という締めでございます。

で、本書である。台所でたすき姿の大作家・宇野千代先生が、指をナメている!

わたしの考えでは、”宇野先生ったら、毎朝毎昼毎夕食事の用意をしながらしゅっちゅうペロペロと”、ではないの。つくっているものに注目。おだんごである。「おやつ」を前にしたときの、人の無防備、あられもなさ。そんなものが、この一枚にはあらわれている。

そう、おやつの実物、あるいはおやつという言葉を前に、われわれはつい、油断する。それはノスタルジィと切っても切れないからだろう。突発性チョコレートむさぼり食い衝動を描いた村上春樹さんや、会社によくある、差し入れや誰かの旅先のおみやげが置いてある“おひとつどうぞ”のコーナーにあこがれる角田光代さんなど、大人になってからの話もあるけれど、子供時代とからめて書いたものがわたしには読み深かった。たとえば詩人、歌人、フランス文学者として名高い堀口大學の一編。

13歳の堀口少年は春休みに上京し、お父さんに会う。当時彼は雪深い北国で暮らしており、海外で仕事をしていた父親は、帰国の際は三田の家にいたのである。で、おやつの時間、見たことのないものが出た。じつに上等で美味なお菓子。しかし父はこれを、果物だという。

少年はカッとなる。天然の産物?父さんは僕を子供だと思って馬鹿にしているのだ。こんな味ややわらかみの微妙さに人間の手がかかわってないはずがない。いくら田舎の子供でも、菓子と果物の区別ぐらいはつく!

あっけにとられた父親は、”横浜に停泊中のフランスの汽船から分けてもらった”とか”熱帯が原産で”とか説明するのだけど、息子の「だまされないぞ」という気持ちはおさまらない。困り果てたお父さんは、あることをした。

堀口少年、たちまち今でいう「てへペロ」。でもわたしには彼の激高した気持ちがくみ取れた。この子は、ひさしぶりの「東京」「お父さん」に、己を認めてほしかったのだ。成長を見せたかったのだ。これから自分がどんどん身につけていくはずの、「自然を超える人間の叡智」というものを、信じていたのだ。

面白いのはここから!「まさに絵に描いたような田舎者の子供にすぎなかった自分がイキって恥かいちゃったな」という縮こまりにならず、堀口少年の胸の内では、未知への感動が勝っている。ラスト一行は子供っぽいようでいて、世界を知った男の子のたくましい一歩を感じる。

おだんご指ナメの宇野千代先生のもすばらしい。家は没落士族。でも父親はプライドから「この家は子供に菓子を買ってやれないのではなく、教育上、甘いものは与えないのだ」と言っていた。そんな子供時代、長女である宇野先生は正月になると一人で峠を越えた本家に行かされた。裕福なそこではお菓子がふんだんに出る。彼女は思うのだ。五日間の滞在中、これを少しずつためて家に持ち帰ったら、幼い妹弟はどんなに喜ぶか。でも・・・!

ラスト一行は宇野先生の、その後の大人の女としての波瀾万丈を思うとニヤリ。「先生、作家の鑑!」という締めでございます。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ

間 室 道 子

【プロフィール】

ラジオ、TVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『Precious』に連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫) 、『プルースト効果の実験と結果』(佐々木愛/文春文庫)などがある。