【第321回】間室道子の本棚 『父の回数』王谷晶/講談社

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

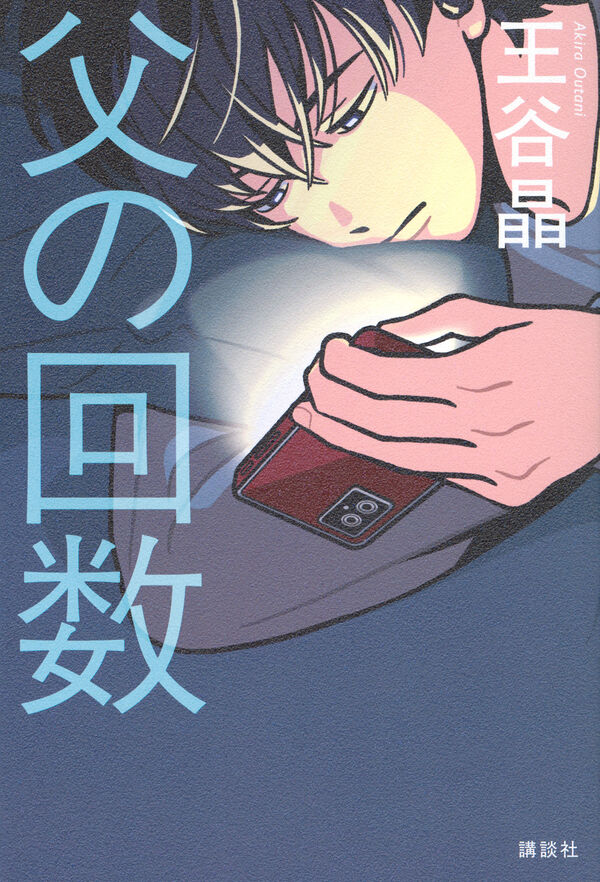

『父の回数』

王谷晶/講談社

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

五話に共通するのは、「名づけようのない家族の話」であることだ。

たとえば冒頭の「おねえちゃんの儀(ぎ)」に出てくるのは四十代の女性ふたりで、「おねえちゃん」「りっちゃん」と呼びあっている。でも二人は姉妹ではない。「血縁関係のない中年女性が二人で住む」に不動産屋はどこも難色を示し、断られ続けた何軒目かで年上のほうがとっさに「姉です」と名乗ったら話が通ったのである。

表題作の「父の回数」は、”回数”ってこれのかよ!というだはだはと、こんな事態でも相手を”父”、と呼ぶしかない主人公の痛みが水とアブラでこちらの情緒がどうにかなりそうだった。すごい作品だ。

そして私にもっとも響いたのは、ラストの「かたす・ほかす・ふてる」。

中一のときに両親が離婚し、三十年以上音信不通だった父親が東京の東村山で生活保護を受けており先日死んだ、という知らせが神奈川に住む波子の元にくる。そのとき初めて、父親が再婚し、子供もいたけどまた離婚してたとわかる。小平市在住のそちらの家庭も父とは長年没交渉だったという。

で、なんやかんやで波子は火葬場以来会うのが二度目の「弟」トモヤスさんと、父のアパートの片づけをすることになる。こちらはアラフィフ、相手はアラフォーの、おばさん&おじさんだ。「お姉さん」と呼ばれると、慣れなさ、不気味さ、恥かしさでぞわぞわする。そんな二人に共通するのは、「お父さんは家ではただ黙ってそこにいて、煙草を吸うだけの存在だった」という記憶だ。

私の考えでは、小説やドラマには「消えた父親もの」がある。事情のある/なしにかかわらず、ある日お父さんが家からいなくなる。そして時がたち、生きてる/死んでるにかかわらず帰ってくる。そういう男たちはおおむねコミュニケーション下手で何を考えているかわからなかった人で、でも「彼なりにそれなりに」が後からわかり、家族たちがなんか反省しちゃうやつ。でも明治大正昭和平成そしていまだに続く、「言葉や行動にしないニッポンの父/夫/オトコのもろもろを分かれ」に応えられないのは妻や子の落ち度なの?

閑話休題、1Kの父の部屋には大量の服があった。晩年おしゃれに目覚めました!ではない、洗濯前か後かもわからない着古したTシャツとジャージと肌着の山、山、山。波子とトモヤスさんは押し入れを開けてみることにする。玄関からすべてが丸見えのこの部屋唯一の、パーソナルな空間。さあ、そこに何が――。

悪いけど私は笑ってしまった。で、この押し入れのてんまつを「そうなのね」とアッサリ受け入れる読者ってけっこういると思うの。「お国」とか「家」とか「会社」「生きがい」など、われわれ日本人は「なになにのために」「ナントカ活」に追われすぎた。さぞやさびしかったでしょう、私がなにかしてあげていたら、と思いを溢れさせる者はもちろん出る。でも、遺された者に反省を強いない、フラットな終わり方。私はこの「かたす・ほかす・ふてる」を、ある種の解放だと思った。

人口が少なくなっている、結婚しない人たちが増えてる、孤独死が、と騒いでいるわりに、わが国では夫婦別姓とか同性婚とか家のなかの平等など、「家族のあたらしいかたち」についてぜんぜんだし、“オレオレ”を含め、「子です!」「親でしょ!」に対してすごくウブ。王谷晶がさぐる、新たなる「父」「母」「夫」「妻」「子」「きょうだい」etc、力をこめて、おすすめです!

たとえば冒頭の「おねえちゃんの儀(ぎ)」に出てくるのは四十代の女性ふたりで、「おねえちゃん」「りっちゃん」と呼びあっている。でも二人は姉妹ではない。「血縁関係のない中年女性が二人で住む」に不動産屋はどこも難色を示し、断られ続けた何軒目かで年上のほうがとっさに「姉です」と名乗ったら話が通ったのである。

表題作の「父の回数」は、”回数”ってこれのかよ!というだはだはと、こんな事態でも相手を”父”、と呼ぶしかない主人公の痛みが水とアブラでこちらの情緒がどうにかなりそうだった。すごい作品だ。

そして私にもっとも響いたのは、ラストの「かたす・ほかす・ふてる」。

中一のときに両親が離婚し、三十年以上音信不通だった父親が東京の東村山で生活保護を受けており先日死んだ、という知らせが神奈川に住む波子の元にくる。そのとき初めて、父親が再婚し、子供もいたけどまた離婚してたとわかる。小平市在住のそちらの家庭も父とは長年没交渉だったという。

で、なんやかんやで波子は火葬場以来会うのが二度目の「弟」トモヤスさんと、父のアパートの片づけをすることになる。こちらはアラフィフ、相手はアラフォーの、おばさん&おじさんだ。「お姉さん」と呼ばれると、慣れなさ、不気味さ、恥かしさでぞわぞわする。そんな二人に共通するのは、「お父さんは家ではただ黙ってそこにいて、煙草を吸うだけの存在だった」という記憶だ。

私の考えでは、小説やドラマには「消えた父親もの」がある。事情のある/なしにかかわらず、ある日お父さんが家からいなくなる。そして時がたち、生きてる/死んでるにかかわらず帰ってくる。そういう男たちはおおむねコミュニケーション下手で何を考えているかわからなかった人で、でも「彼なりにそれなりに」が後からわかり、家族たちがなんか反省しちゃうやつ。でも明治大正昭和平成そしていまだに続く、「言葉や行動にしないニッポンの父/夫/オトコのもろもろを分かれ」に応えられないのは妻や子の落ち度なの?

閑話休題、1Kの父の部屋には大量の服があった。晩年おしゃれに目覚めました!ではない、洗濯前か後かもわからない着古したTシャツとジャージと肌着の山、山、山。波子とトモヤスさんは押し入れを開けてみることにする。玄関からすべてが丸見えのこの部屋唯一の、パーソナルな空間。さあ、そこに何が――。

悪いけど私は笑ってしまった。で、この押し入れのてんまつを「そうなのね」とアッサリ受け入れる読者ってけっこういると思うの。「お国」とか「家」とか「会社」「生きがい」など、われわれ日本人は「なになにのために」「ナントカ活」に追われすぎた。さぞやさびしかったでしょう、私がなにかしてあげていたら、と思いを溢れさせる者はもちろん出る。でも、遺された者に反省を強いない、フラットな終わり方。私はこの「かたす・ほかす・ふてる」を、ある種の解放だと思った。

人口が少なくなっている、結婚しない人たちが増えてる、孤独死が、と騒いでいるわりに、わが国では夫婦別姓とか同性婚とか家のなかの平等など、「家族のあたらしいかたち」についてぜんぜんだし、“オレオレ”を含め、「子です!」「親でしょ!」に対してすごくウブ。王谷晶がさぐる、新たなる「父」「母」「夫」「妻」「子」「きょうだい」etc、力をこめて、おすすめです!

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ

間 室 道 子

【プロフィール】

ラジオ、TVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『Precious』に連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫) 、『プルースト効果の実験と結果』(佐々木愛/文春文庫)などがある。