【第325回】間室道子の本棚 『願わくば海の底で』額賀澪/東京創元社

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

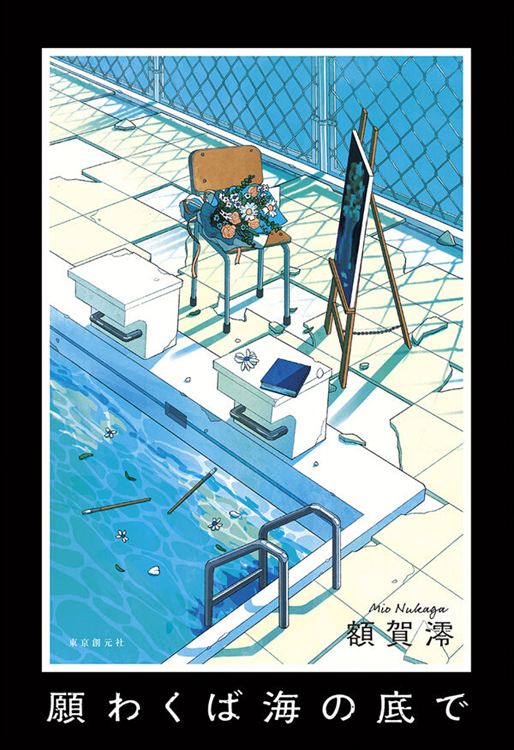

『願わくば海の底で』

額賀澪/東京創元社

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

本書はできたら表紙カバー付きのあらすじや帯を見ないまま、読んでほしい。

面白いなあと思ったのは、この小説が、「菅原晋也」という少年の透明感一点に懸けて進行していくことだ。

舞台は東北の町。お話は彼の高校一年の春、二年の夏、三年の秋、大学入学直前など、時期を変えながら章立てられている。そして版元が東京創元社なので(!?)、事件が起きる。学校荒らしとか、菅原がプールに投げ落とされるとか、なかなか派手である。

でも彼は「主人公」ではない。クラスメートの不思議な行動を追ったりもするんだけど、「俺が謎をあばく!」とか「人助け目的!」ではなく、彼はただ見る。居合わせる。各話の語り手は別におり、その人たちが菅原を前にそわそわするのが読みどころ。

中学時代はバレーをやっていて、高校では美術部。外見は「愛嬌のある大型犬みたいな顔」。よく出てくる形容は「飄々としている」。そんな彼は、好かれるばかりではない。

いろんな人がいてもたってもいられなくなるのは、菅原の透明度がガラス、鏡と化し、自身と対峙することになるからだ。感情の再認識、みんなに隠しておきたかったこと、目をそむけていた記憶。彼と向き合う誰もが、己を直視することになる。

で、物語中少しずつちりばめられているんだけど、帯やあらすじにふれずに読んで来た人は第四話で、「ああ、この本は、「あの話」なのか」とわかるだろう。本の宣伝として大々的に銘打ってないからこそ、静かな思いがこみあげてくる。

東京創元社の日本作家の本には、「この本をもし海外英語圏で出版するとしたらこんなタイトル」的なものが、表紙や裏表紙、またはカバーを外した書籍本体に、添えられている。直訳ではなく、本の核がサラリと、がミソ。大ヒットホラーの『深淵のテレパス』は「The Bright Roon」、本屋大賞四位の『禁忌の子』は「We were born」。本書『願わくば海の底で』は、「The Days He Was There」。英題にした邦題をまた日本語に戻す、というのもナンだが、「彼がそこにいた日々」である。

たいていの登場人物は本を閉じれば存在が消える。でも菅原はこっち側に来たかんじ。「The Days He Was There」だからこそ、私は思う。「I Want Him To Be Here」――これは願いであり、意志でもある。

本の中の人物は、現実の側で読み手とともに生きうる。強く思えた一冊。おすすめ。

面白いなあと思ったのは、この小説が、「菅原晋也」という少年の透明感一点に懸けて進行していくことだ。

舞台は東北の町。お話は彼の高校一年の春、二年の夏、三年の秋、大学入学直前など、時期を変えながら章立てられている。そして版元が東京創元社なので(!?)、事件が起きる。学校荒らしとか、菅原がプールに投げ落とされるとか、なかなか派手である。

でも彼は「主人公」ではない。クラスメートの不思議な行動を追ったりもするんだけど、「俺が謎をあばく!」とか「人助け目的!」ではなく、彼はただ見る。居合わせる。各話の語り手は別におり、その人たちが菅原を前にそわそわするのが読みどころ。

中学時代はバレーをやっていて、高校では美術部。外見は「愛嬌のある大型犬みたいな顔」。よく出てくる形容は「飄々としている」。そんな彼は、好かれるばかりではない。

いろんな人がいてもたってもいられなくなるのは、菅原の透明度がガラス、鏡と化し、自身と対峙することになるからだ。感情の再認識、みんなに隠しておきたかったこと、目をそむけていた記憶。彼と向き合う誰もが、己を直視することになる。

で、物語中少しずつちりばめられているんだけど、帯やあらすじにふれずに読んで来た人は第四話で、「ああ、この本は、「あの話」なのか」とわかるだろう。本の宣伝として大々的に銘打ってないからこそ、静かな思いがこみあげてくる。

東京創元社の日本作家の本には、「この本をもし海外英語圏で出版するとしたらこんなタイトル」的なものが、表紙や裏表紙、またはカバーを外した書籍本体に、添えられている。直訳ではなく、本の核がサラリと、がミソ。大ヒットホラーの『深淵のテレパス』は「The Bright Roon」、本屋大賞四位の『禁忌の子』は「We were born」。本書『願わくば海の底で』は、「The Days He Was There」。英題にした邦題をまた日本語に戻す、というのもナンだが、「彼がそこにいた日々」である。

たいていの登場人物は本を閉じれば存在が消える。でも菅原はこっち側に来たかんじ。「The Days He Was There」だからこそ、私は思う。「I Want Him To Be Here」――これは願いであり、意志でもある。

本の中の人物は、現実の側で読み手とともに生きうる。強く思えた一冊。おすすめ。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ

間 室 道 子

【プロフィール】

ラジオ、TVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『Precious』に連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫) 、『プルースト効果の実験と結果』(佐々木愛/文春文庫)などがある。