【第327回】間室道子の本棚 『山田詠美文学のレシピ』文・山田詠美 料理・今井真実/左右社

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

『山田詠美文学のレシピ』

文・山田詠美 料理・今井真実/左右社

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

「小説にでてくる料理のレシピ集」はむずかしい。「食の場面がいっぱい出てくるから専門家を呼んであれこれやってもらって材料と調理法を載せました」だと、なんかちがうのである。それはクッキングの本であって、文学ではないからだ。

「だってつくりたいんでしょー、食べたいんでしょー」と言われるかもしれぬが、それには「そのお話が好きだから」という前提がある。赤毛のアンになんの興味もない人は、アンのクックブックに行かないだろうし、ファンにとって本を開いたとき「たしかに料理は載っているけどそこにアンの世界はない」ならがっかりすると思うの。

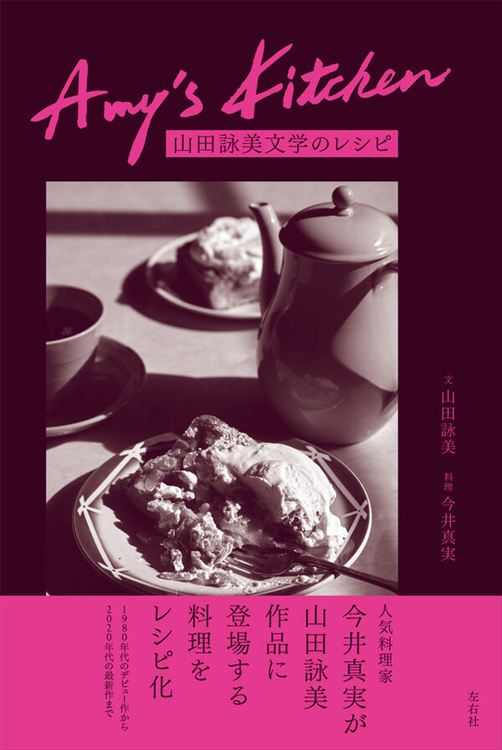

前置きが長くなったが、本書は「山田詠美さんの作品に登場する一皿をレシピ化」でありながら料理本におさまらない存在だ。まず、エレガントなチョコレート色に蠱惑的なピンク。表紙の色づかいからもう「詠美さんだな!」とためいきが出る。

ページをひらくと、右に作品名と発表された年と書籍の写真。左側には引用文。本はお酒のグラスの隣に置かれたり、台所に立てかけられていたり、チキンの骨の皿のそばで伏せられたりしている。「演出」ではなく、これは、詠美さんの世界そのものだ。

次のページにはいよいよ料理名 (「賢者の皮むきサラダ」「足止めを食らっているコトレッタ・アッラ・ミラネーゼ」etc. )とつくりかたと完成ビジュアル。光の加減が印象的で、私の考えでは、これは一日の時をあらわしていると思う。台所に立つ男の大きな背中が隠しているシンクとひとつしかないレンジ、そこで湯気と香りを立ちのぼらせる夕食のスープ。真昼の恋のお酒。朝の光をあびて輝く黄金のバタートースト。写真に小説の時間が持ち込まれている!

そして、詠美さんと今井真実さんのわかちがたさ・・・。たとえば『ベッドタイムアイズ』。スプーンという男は、尖った歯で骨つきあばら肉 (リブ )から肉をこそげ取るようにして食べる。サーロインじゃないから。肉はゆるく湾曲した骨の周り以外にないから。でも、そこだけにしかないうまみというものがある。スプーンはリブそのものであり、また、リブのような女を好む男である。相手の女性もしかり。これを、今井さんの料理の写真が教えてくれるのだ。

さらに『ジェシーの背骨』。ジェシーがココのためにつくったのは、ポテト一個だけのディナー。しかしココは、「生まれて初めて口に入れる貴重な食べ物を味わっている気がした」。そのへんにころがっている材料が、この世でたった一つのものに仕上がる。これって「物語」そのものだ!このこともまた、今井さんの一皿が示している。

文・山田詠美、料理・今井真実、となっているけど、「分業」じゃない。作品の世界観まで持ちこんでる料理本って、さきほど挙げた赤毛のアンのほか、メアリー・ポピンズ、くまのプーさんなど児童書に多く、それは「これが好きだった、あこがれてた」という著者と編集者の熱量のなせる技であろう。「少女時代の情熱を大人になってスパークできる機会が来た」にまさるエネルギーはないのである。今井さんの腕のぶん回しが目にうかぶ。

で、ざんねんながらおおもとの作者であるL・M・モンゴメリやP・L・トラヴァーズ、A・A・ミルンは日本で企画出版されたレシピ本に直接携わってはいない。だが本書には、ラストの詠美さんのエッセイにあるように彼女の舌、記憶、驚き、喜びがおおいにかかわっている。だからこそ、タイトルは『山田詠美文学のレシピ』。そう、これは、稀有なかたちでの「文学」なのである。ラストにおふたりのツーショット。まさに「おいしい顔」だ。

「だってつくりたいんでしょー、食べたいんでしょー」と言われるかもしれぬが、それには「そのお話が好きだから」という前提がある。赤毛のアンになんの興味もない人は、アンのクックブックに行かないだろうし、ファンにとって本を開いたとき「たしかに料理は載っているけどそこにアンの世界はない」ならがっかりすると思うの。

前置きが長くなったが、本書は「山田詠美さんの作品に登場する一皿をレシピ化」でありながら料理本におさまらない存在だ。まず、エレガントなチョコレート色に蠱惑的なピンク。表紙の色づかいからもう「詠美さんだな!」とためいきが出る。

ページをひらくと、右に作品名と発表された年と書籍の写真。左側には引用文。本はお酒のグラスの隣に置かれたり、台所に立てかけられていたり、チキンの骨の皿のそばで伏せられたりしている。「演出」ではなく、これは、詠美さんの世界そのものだ。

次のページにはいよいよ料理名 (「賢者の皮むきサラダ」「足止めを食らっているコトレッタ・アッラ・ミラネーゼ」etc. )とつくりかたと完成ビジュアル。光の加減が印象的で、私の考えでは、これは一日の時をあらわしていると思う。台所に立つ男の大きな背中が隠しているシンクとひとつしかないレンジ、そこで湯気と香りを立ちのぼらせる夕食のスープ。真昼の恋のお酒。朝の光をあびて輝く黄金のバタートースト。写真に小説の時間が持ち込まれている!

そして、詠美さんと今井真実さんのわかちがたさ・・・。たとえば『ベッドタイムアイズ』。スプーンという男は、尖った歯で骨つきあばら肉 (リブ )から肉をこそげ取るようにして食べる。サーロインじゃないから。肉はゆるく湾曲した骨の周り以外にないから。でも、そこだけにしかないうまみというものがある。スプーンはリブそのものであり、また、リブのような女を好む男である。相手の女性もしかり。これを、今井さんの料理の写真が教えてくれるのだ。

さらに『ジェシーの背骨』。ジェシーがココのためにつくったのは、ポテト一個だけのディナー。しかしココは、「生まれて初めて口に入れる貴重な食べ物を味わっている気がした」。そのへんにころがっている材料が、この世でたった一つのものに仕上がる。これって「物語」そのものだ!このこともまた、今井さんの一皿が示している。

文・山田詠美、料理・今井真実、となっているけど、「分業」じゃない。作品の世界観まで持ちこんでる料理本って、さきほど挙げた赤毛のアンのほか、メアリー・ポピンズ、くまのプーさんなど児童書に多く、それは「これが好きだった、あこがれてた」という著者と編集者の熱量のなせる技であろう。「少女時代の情熱を大人になってスパークできる機会が来た」にまさるエネルギーはないのである。今井さんの腕のぶん回しが目にうかぶ。

で、ざんねんながらおおもとの作者であるL・M・モンゴメリやP・L・トラヴァーズ、A・A・ミルンは日本で企画出版されたレシピ本に直接携わってはいない。だが本書には、ラストの詠美さんのエッセイにあるように彼女の舌、記憶、驚き、喜びがおおいにかかわっている。だからこそ、タイトルは『山田詠美文学のレシピ』。そう、これは、稀有なかたちでの「文学」なのである。ラストにおふたりのツーショット。まさに「おいしい顔」だ。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ

間 室 道 子

【プロフィール】

ラジオ、TVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『Precious』に連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫) 、『プルースト効果の実験と結果』(佐々木愛/文春文庫)などがある。