【イベントレポート】野村万作氏が語る、狂言の過去、今、そして未来。

野村万作氏が語る、狂言の過去、今、そして未来。『狂言を生きる』刊行記念トークショー

今年米寿を迎えるにあたり、何か本を出版したいと考えていました。そこで、数年前に東京新聞・中日新聞でさせて頂いた「この道」という連載や、ファンクラブ会報誌用に書いた文章があるので、それを土台にまとめようと思い立ったのです。

文体や内容の重複を整理するのにずいぶん苦労しましたが、どうにか米寿を迎えた6月22日に「狂言を生きる」として出版することができました。

今日はできるだけこの本に書いていないことを話したいとも思っておりますが、どういうことになりましょうか。

私の家は狂言の家ですが、出身地は金沢です。3歳から6歳ぐらいまで、3年ほど祖父に習っていました。この祖父の名前は、野村萬斎と言い、今、倅が継いでいる名前ですね。その萬斎は、江戸の末、明治維新直前の文久の生まれです。そのような祖父に「お猿さん」の役や、『痺(しびり)』というような短い狂言を習うところから、私の芸歴は始まりました。

祖父が孫に教える。この関係はとても効果的です。祖父は、孫が狂言を好きになるように優しく、興味を持つように教えます。これが父親だと「早く上手くしよう」という責任感が重くありますので、どうしても厳しさが前面に出てしまう。しかし、祖父は孫が舞台を好きになれるよう、教えることができます。

私の孫、三藤なつ葉は末娘の娘になりますが、ここのところ、『靱猿(うつぼざる)』という名作のお猿さんの役を一生懸命やってくれています。なつ葉はやはり狂言の「家」に生まれた子ですから、舞台を怖がらないんですね。幼い頃から、楽屋に度々行くことができる環境もあり、能・狂言の舞台と観客の雰囲気は既に知ることができている。その上、家に帰れば、お猿さんをやったことがあるお母さんからも指導を受けている。子どもらしい、一生懸命な良い芸をやってくれています。

『靱猿』のお猿さんといえば、「猿の役者」(猿を演じた子ども)たちのさまざまなエピソードを思い出します。例えば、途中で泣き出してしまって、『靱猿』の演目が変更になってしまったお猿さん。大名が春の野に太郎冠者を連れて出かけているところに、猿曳が猿を連れてやってくる……、はずなんですが、一向にやってこない(会場 笑い)。お猿役の子が嫌がってしまったんですね。見物席にいたご両親が楽屋まで来てなだめるんだけれども、どうしても泣いて嫌がる。だから、大名と太郎冠者は切戸、歌舞伎でいえば臆病口に入ってしまい、演目変更になったわけです。

狂言に関する言葉として、「猿に始まり、狐に終わる」というものがあります。この言葉、「違いのわかる男」としてCM出演した際に、私が流行らせました(笑)。しかし、実際は父が書いた本に初めて出てくる言葉なので、初めて使ったのは父ということになります。

私たち江戸前の狂言には、能というものへの意識が大変強くあります。だから、舞とか謡(うたい)への思いも強い。『靱猿』の猿は、猿曳の歌に合わせて踊りますね。あるいは物真似芸をする。月を見ろといえば、月を見る。寝ろといえば、寝る格好をする。猿曳の謡うリズムにのって、跳んだり跳ねたり(実演を交えながら)、リズムに合わせてぴょんぴょんと跳ぶ。あるいは、踊る「かたち」をする。リズム感、謡を大事に考え、猿が出てくる狂言から始めます。

一方、大蔵流は、猿で初舞台を踏みません。詞(ことば)の狂言からスタートする。これは、面白いことです。「大蔵流には、狂言はやはり詞の芸であるから詞の方を先に植え付けるという考えがあり、江戸の方は舞を先に植え付けると考える点で違いがある」と言った大蔵流の狂言師がいますが、これは、大変うまいことを言っているなあと私は思いました。どちらが良いというわけではなく、それぞれがそれぞれを大事にしているということです。

私がお猿さん役で出ていた頃の客席は、人が閑散としていて、舞台の合間には桟敷席をビョンピョン跳びまわって遊んでいたものでした。お客様でいっぱいの今の客席を考えると、雲泥の差ですね。

しかし、今思い返せば素晴らしい方が何人も観に来てくださっていました。例えば、日本舞踊の名人であり歌舞伎役者であった七代目坂東三津五郎さん。『喜撰(きせん)』で有名な、小柄で踊りのお上手だった方ですね。さらには、民俗学者の柳田國男先生。また、もう亡くなってしまわれましたけれど、近藤乾之助さんという親しくしていた能楽師の方がいました。その方が子どものころ、よくガラガラの客席に座って観てくれていたのです。お父さんの近藤乾三さんが狂言の会の会員になって、席を買っておいてくださったのでしょうね。「(乾之助さんに)お前、観にいっておいで」と。

今なら考えられないですよ。能と狂言といったら同じ仲間うちなのに、能の人が狂言の会の会員になってくださって、それを子どもに「観にいきなさい」と言ってくれる。当時、それほど狂言は疲弊していて、能の方にもバックアップしてもらっていたということです。そのような状況の中、私は芸歴をスタートさせたことになります。

さて、そんなお猿さんの役からスタートして、だんだんと厳しい父親の稽古が始まりました。「なんでこんなことやらなきゃいけないんだろう」と思っていたのが、小学校の高学年から中学生の頃です。当時の僕は野球、相撲、めんこ、ベーゴマといった遊びが大好きで、近所の子どもたちと一緒になって遊びまわっていました。そこに、父が「二朗、稽古だ!」と私を探しにくるわけです。私の家は田端の高台にあったので、商店街を耳を引っ張って引きずっていかれるのが、すごく恥ずかしかったですね。

遊びたい盛りですからお稽古といっても気が乗らない。そんな私に、師匠も癇癪を起こして怒鳴る。習う方は泣き出す。そうこうしているうちに夕方になっている。当時はなんで自分だけこんな特殊なことをやらなきゃいけないんだと思ったものです。

そんな風に反発を続けていた中学生の頃ですが、演劇好きな友人の影響で、浅草六区へ行っていろいろな芝居を観るようになりました。新劇、軽演劇、シミキン(清水金一)・キドシン(木戸新太郎)・森川信の時代ですね。それから、松竹少女歌劇の女優さんたちに父のお弟子さんがいたので、その方達が出ている舞台を観に行ったりもしました。

そして、一度歌舞伎を観たら、歌舞伎が面白くてしょうがなくなりました。当時は名人がたくさんいたんです。菊五郎、三津五郎、宗十郎、延若、時蔵、吉右衛門、幸四郎……。幸四郎というのは、今の幸四郎さんのお父さんのお父さんのお父さんです(七代目幸四郎)。

早稲田第二高等学院(旧制)では歌舞伎研究会に入り、フィルムと映写機を借りて、幸四郎が弁慶をつとめる『勧進帳』を上映した際には本当に大勢の人が観に来たことを覚えています。配役は、(六代目)菊五郎が義経、市村羽左衛門が富樫。画面に向かって、音羽屋!高麗屋!橘屋!と声をかけている人もいたりして、お客さんはとても熱狂していました。『勧進帳』は、戦後しばらくアメリカから上演禁止を言い渡されていましたから、この映画で久しぶりに観ることができて、みんな喜んでいたんですね。

その後、新制大学一年生になり、自分で狂言をやる意思を固めることになるのですが、高等学院の一年間は、本当に夢中になって歌舞伎を観ていました。同じ芝居を3回は観たこともありました。

『勧進帳』が上演できるようになったばかりの頃の話です。義経がかぶる黒い塗笠に、我が家のものをお貸ししたことがありました。藤浪小道具もまだ復興していなかったんでしょう。能や狂言の家にまで笠を「貸してくれ」と来たんですね。

その時、義経を演じたのは六代目菊五郎。菊五郎のおしろいが笠のひもについて返ってきたのを覚えています。それで僕は、初めて『勧進帳』を生の舞台で観ました。そして、本当に素晴らしいものだと思いました。自分がやっている狂言と、あまりに違う。歌舞伎は、にぎやかで、お化粧もあり、ドラマティックであり、さまざまな劇的要素が統合してつくられている。我々のやっているものは、それとは逆のものです。単純ですし、スペクタクルな要素も少ない。でも、だからこそ、素晴らしくて、だからこそ、難しくて、だからこそ、やりがいがある。しかし、それは今この齢だから言えるのであって、若い頃はそうは思えなかった。隣の芝生は、素晴らしく美しく見えました。

歌舞伎の弁慶は、立派な衣装に強いお化粧をして豪快にやることが第一です。一方で、能の『勧進帳』は、『安宅(あたか)』と言いますが、『安宅』で演じられるのはそういった弁慶ではありません。私が親しくしていた観世寿夫、栄夫、静夫(銕之亟)という三人の兄弟がいますが、そのおじいさんにあたる観世華雪先生の『安宅』を観る機会がありました。そこで感じた、弁慶の優しさ。義経を敬う気持ち、仲間内の山伏に対する扱い……。その方は少しも立派な体つきではなく、どちらかといえば小柄の方でしたが、優しさがにじみ出る実に良い弁慶でした。そこで、これこそが能の弁慶なのだと思いました。そして、歌舞伎と能・狂言は違って、それぞれに良いところがあるのだと。

それから、だんだん自分のフィールドである能や狂言の良さがわかってきたんです。そして、やはり子どもの頃から父に叱咤されながら身に付けてきたものを継いでいこうと思った。多少の放浪をした後は、狂言への愛着がぐっと盛り上がってきて、狂言サークルを自分で立ち上げ、友達に「おい、お前も習えよ」と言って、無理やり教えたりもしていました(会場 笑い)。

私が狂言をやろうという意思を固めて最初に思ったことは、狂言の再評価をしてほしいということ。そのためには、正直なところ、自分の父に偉くなってほしいと思いましたね。立場や位をもらってほしいということです。

父は大変庶民的な人で、人間的にも素晴らしい人だったと思います。以前、父が親しくさせていただいていた彫刻家であり書家でもある関頑亭さんが、「万蔵さんは真っ直ぐな目線の人だった」と評価してくださいました。目上の偉い人にはへつらわず、目下の立場の人には偉ぶらず、真っ直ぐ、率直にものを言っていたと。僕はとてもそれが嬉しくて、今も人から頼まれると、「直ぐなる目線」という言葉を書いたりしています。

狂言にヒーローは出てきません。そこらへんにいる人ばかりです。大名であっても、家来は一人、二人しかいません。だから、演者として心の中に真っ直ぐな目線を持っている人でないと、役を生きることができないのではないかと思います。なおかつ、狂言の中で一番出てくる役が太郎冠者で、その太郎冠者が上手だと言われていたのが父です。私もそのように太郎冠者の役が上手くなりたいと思い、最初の本を「太郎冠者を生きる」という題名にしました。決して、「太郎冠者が上手いぞ」という誇らしい題名ではなく、「太郎冠者を生きていきたい」という願望です。そんな思いで、今回の本のタイトルも「狂言を生きる」になりました。

新作を上演したり、外国へ行ったりするのは、狂言の演劇的世界を追求していきたいという思いからです。

私の若いころ、関西に武智鉄二という演出家がいました。亡くなった中村富十郎さんや今の坂田藤十郎さんを育てた方ですね。この方が、能狂言の若手にも声をかけて新しいことをやらせたのですが、それはもう、東京の能楽協会の偉い人たちからは大反対を受けました。私たち若手がそういう劇場で、しかも女優と一緒に、なおかつアンチ能楽協会の関西の演出家と活動をしていたのですから。

しかし私はその後も、木下順二作品の『夕鶴』『彦市ばなし』をやったり、もっと新しい『月に憑かれたピエロ』ではピエロも演じたりしました。

そんなことをしているうち、ただ人から依頼されて役をやっているのではなく、自分でどういう狂言をやるのかという意思を、もっとはっきり持たなくてはいけないと思うようになった。そしてさらに、『楢山節考』、『山月記・名人伝』、『子午線の祀り』などの新しいものに挑戦していきました。そんな中から、狂言をやるための資質を作り上げていったような気がしています。

明治生まれの父の芸とそれを受け継いだ自分の芸のどこが違うかを考える時、新作をやったことが古典をやる中に反映されているところではないかと思います。宇野重吉さんや山本安英さんと一緒に出演させていただいたこともありましたが、ああいう方々の、台本を読み、台詞を言う上での読み込みの深さは素晴らしかったですね。単なるテクニックじゃない。心底、その言葉を愛してものを言っていく。

これは狂言も同じなんですよ。親から習ったものを「こう演じるものだ、こう動くものだ」とただ捉えて演じるのではなく、そこから何かを感じとっていく。役を愛し、役への向き合い方を「こう習ったから」ではなく「こうやりたい」にする。

でも、20歳やそこらでそう思えるのは、(頭を指して)ここだけでしょうね。(腹を指して)ここではない。私も未だに知らないことはたくさんあります。でも、そういった知らないことを覚えていく。自分なりに考えたり、試行錯誤することが、ひとつの「役を生きていく」姿なのではないかと思っています。

88歳にもなって「あれもできない、これもできない」と役のレパートリーが減っていく状況になった時に、自分で開拓し、深めていくということはどういうことなのかを考えました。『釣狐(つりぎつね)』や『三番叟(さんばそう)』という難しい曲を、衣装も着ず、化粧もしないで紋付き袴で演ずるということも、そういった考えから出てきたことです。狂言の「素」の魅力を少しでも深めていきたいというのが、今の私の夢です。

<質問コーナー>

トークショーの最後には、来場者からの質問に快く丁寧にお答えくださった万作氏。

その一部をご紹介する。

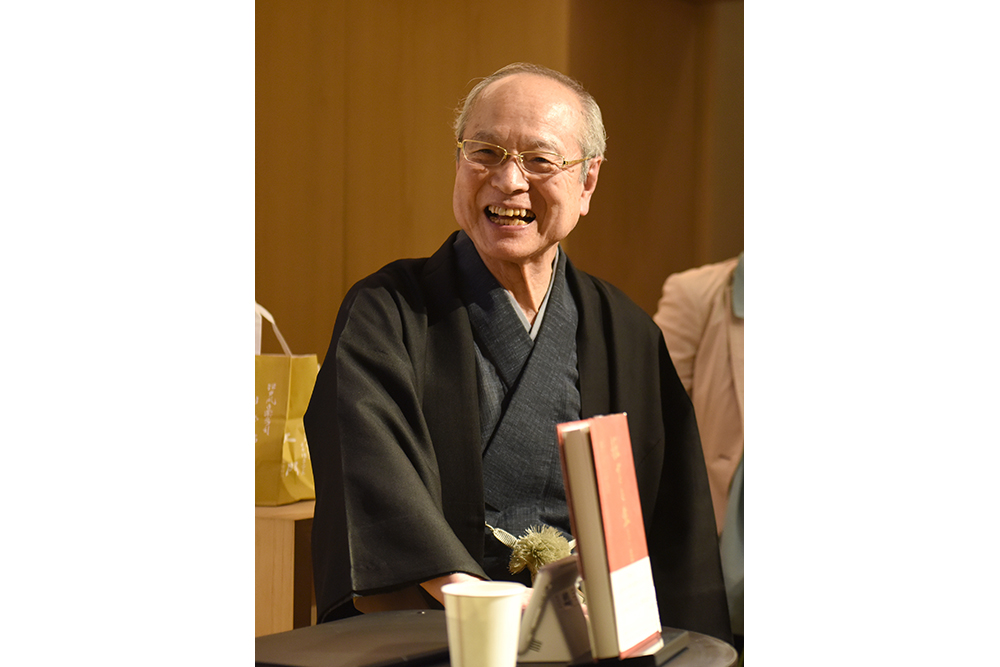

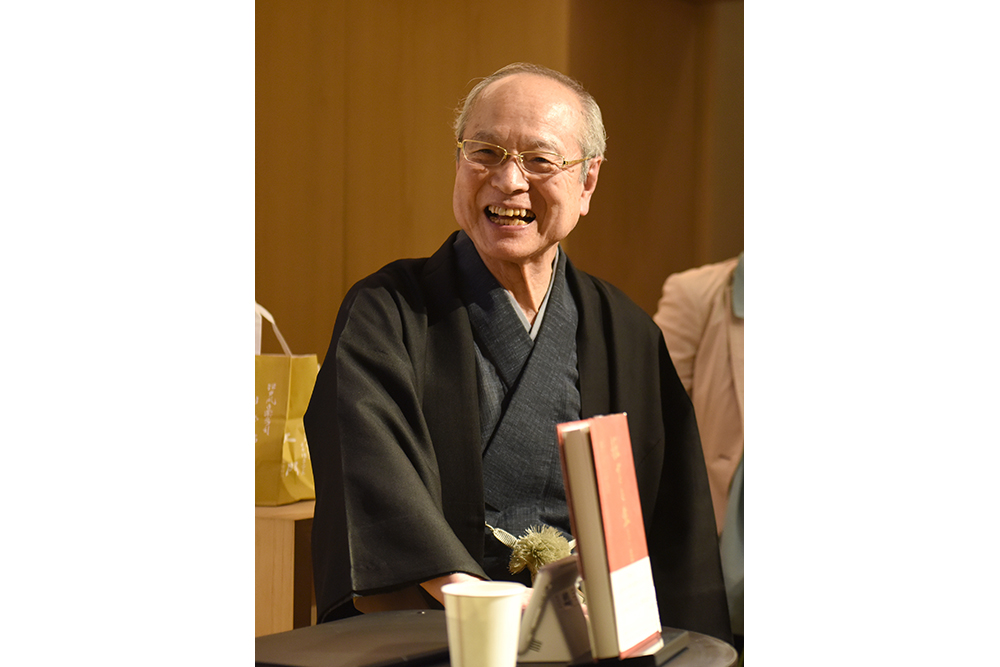

このたび、人間国宝で狂言師の野村万作氏の新著「狂言を生きる」の刊行を記念して、2019年7月24日にトークイベントが開催された。

万作氏が一般向けに講演を行うのは大変珍しいとのこと。実演を交えながらの貴重な「芸談」が盛り込まれた本編に加え、ざっくばらんな質問コーナー、さらには来場者へのサイン本の手渡しなども行われ、万作、狂言マニア垂涎のイベントになった。

ここからは、本編にてご披露いただいたお話の一部を聞き書きの形でご紹介する。

万作氏が一般向けに講演を行うのは大変珍しいとのこと。実演を交えながらの貴重な「芸談」が盛り込まれた本編に加え、ざっくばらんな質問コーナー、さらには来場者へのサイン本の手渡しなども行われ、万作、狂言マニア垂涎のイベントになった。

ここからは、本編にてご披露いただいたお話の一部を聞き書きの形でご紹介する。

85年の芸歴をふまえ、狂言への思いをまとめた新著を上梓

今年米寿を迎えるにあたり、何か本を出版したいと考えていました。そこで、数年前に東京新聞・中日新聞でさせて頂いた「この道」という連載や、ファンクラブ会報誌用に書いた文章があるので、それを土台にまとめようと思い立ったのです。

文体や内容の重複を整理するのにずいぶん苦労しましたが、どうにか米寿を迎えた6月22日に「狂言を生きる」として出版することができました。

今日はできるだけこの本に書いていないことを話したいとも思っておりますが、どういうことになりましょうか。

芸の伝承における、最適な関係とは?

私の家は狂言の家ですが、出身地は金沢です。3歳から6歳ぐらいまで、3年ほど祖父に習っていました。この祖父の名前は、野村萬斎と言い、今、倅が継いでいる名前ですね。その萬斎は、江戸の末、明治維新直前の文久の生まれです。そのような祖父に「お猿さん」の役や、『痺(しびり)』というような短い狂言を習うところから、私の芸歴は始まりました。

祖父が孫に教える。この関係はとても効果的です。祖父は、孫が狂言を好きになるように優しく、興味を持つように教えます。これが父親だと「早く上手くしよう」という責任感が重くありますので、どうしても厳しさが前面に出てしまう。しかし、祖父は孫が舞台を好きになれるよう、教えることができます。

私の孫、三藤なつ葉は末娘の娘になりますが、ここのところ、『靱猿(うつぼざる)』という名作のお猿さんの役を一生懸命やってくれています。なつ葉はやはり狂言の「家」に生まれた子ですから、舞台を怖がらないんですね。幼い頃から、楽屋に度々行くことができる環境もあり、能・狂言の舞台と観客の雰囲気は既に知ることができている。その上、家に帰れば、お猿さんをやったことがあるお母さんからも指導を受けている。子どもらしい、一生懸命な良い芸をやってくれています。

猿の役者にまつわるよもやま話

『靱猿』のお猿さんといえば、「猿の役者」(猿を演じた子ども)たちのさまざまなエピソードを思い出します。例えば、途中で泣き出してしまって、『靱猿』の演目が変更になってしまったお猿さん。大名が春の野に太郎冠者を連れて出かけているところに、猿曳が猿を連れてやってくる……、はずなんですが、一向にやってこない(会場 笑い)。お猿役の子が嫌がってしまったんですね。見物席にいたご両親が楽屋まで来てなだめるんだけれども、どうしても泣いて嫌がる。だから、大名と太郎冠者は切戸、歌舞伎でいえば臆病口に入ってしまい、演目変更になったわけです。

舞台から落ちてしまったお猿さんもいました。でもそれは猿が悪かったわけではありません。『靱猿』は、大名が靱を覆う皮として、猿の皮をよこせという難題を猿曳に持ちかける話で、最初、猿曳は断るのですが、大名が弓矢を向けるので、じゃあどうしてもと言うならば自分で殺しましょうといい、鞭で叩き殺そうとする。猿はそうとも知らず、芸をしろという合図の鞭かと思って、無心に船の櫓をこぐ芸をするんです。それを見た猿曳は、どうしても自分には猿を殺せない。本当に猿を殺すなら自分も一緒に殺してくれといって泣きます。

その、泣く時に、能や狂言では「シオル」と言って、手を目に当てる仕草をするのですが、両手を上げることになりますから、あぐらをかいて、こういう風に(実演を交えながら)猿を引いている綱を足で押さえつけて泣かなくてはならない。ところが、ある人が演じた時に、その縄が猿にずるずると持っていかれてしまい、猿はそのまま正面の向かいから落ちてしまったんです。客席のお客さんが持ち上げて舞台に戻してくれ、猿はそのまま演技を続けました。これは素晴らしかったですね。そういう立派な猿もいました。

そうかと思えば、僕の弟(故・野村万之介)の話になりますが……。今の上皇様がまだ中学生の頃、弟が学習院へ行って狂言をお見せした際、ステージに置いてあったピアノの下に、猿(弟)が能舞台のエリアを超えてもぐっていってしまった。そんなことを上皇様にお目にかかった時にお話させていただきましたが、それは僕の弟のことでした(会場 笑い)。

その、泣く時に、能や狂言では「シオル」と言って、手を目に当てる仕草をするのですが、両手を上げることになりますから、あぐらをかいて、こういう風に(実演を交えながら)猿を引いている綱を足で押さえつけて泣かなくてはならない。ところが、ある人が演じた時に、その縄が猿にずるずると持っていかれてしまい、猿はそのまま正面の向かいから落ちてしまったんです。客席のお客さんが持ち上げて舞台に戻してくれ、猿はそのまま演技を続けました。これは素晴らしかったですね。そういう立派な猿もいました。

そうかと思えば、僕の弟(故・野村万之介)の話になりますが……。今の上皇様がまだ中学生の頃、弟が学習院へ行って狂言をお見せした際、ステージに置いてあったピアノの下に、猿(弟)が能舞台のエリアを超えてもぐっていってしまった。そんなことを上皇様にお目にかかった時にお話させていただきましたが、それは僕の弟のことでした(会場 笑い)。

「猿に始まり、狐に終わる」は江戸前狂言の神髄

狂言に関する言葉として、「猿に始まり、狐に終わる」というものがあります。この言葉、「違いのわかる男」としてCM出演した際に、私が流行らせました(笑)。しかし、実際は父が書いた本に初めて出てくる言葉なので、初めて使ったのは父ということになります。

私たち江戸前の狂言には、能というものへの意識が大変強くあります。だから、舞とか謡(うたい)への思いも強い。『靱猿』の猿は、猿曳の歌に合わせて踊りますね。あるいは物真似芸をする。月を見ろといえば、月を見る。寝ろといえば、寝る格好をする。猿曳の謡うリズムにのって、跳んだり跳ねたり(実演を交えながら)、リズムに合わせてぴょんぴょんと跳ぶ。あるいは、踊る「かたち」をする。リズム感、謡を大事に考え、猿が出てくる狂言から始めます。

一方、大蔵流は、猿で初舞台を踏みません。詞(ことば)の狂言からスタートする。これは、面白いことです。「大蔵流には、狂言はやはり詞の芸であるから詞の方を先に植え付けるという考えがあり、江戸の方は舞を先に植え付けると考える点で違いがある」と言った大蔵流の狂言師がいますが、これは、大変うまいことを言っているなあと私は思いました。どちらが良いというわけではなく、それぞれがそれぞれを大事にしているということです。

狂言が疲弊していた時代の客席に……

私がお猿さん役で出ていた頃の客席は、人が閑散としていて、舞台の合間には桟敷席をビョンピョン跳びまわって遊んでいたものでした。お客様でいっぱいの今の客席を考えると、雲泥の差ですね。

しかし、今思い返せば素晴らしい方が何人も観に来てくださっていました。例えば、日本舞踊の名人であり歌舞伎役者であった七代目坂東三津五郎さん。『喜撰(きせん)』で有名な、小柄で踊りのお上手だった方ですね。さらには、民俗学者の柳田國男先生。また、もう亡くなってしまわれましたけれど、近藤乾之助さんという親しくしていた能楽師の方がいました。その方が子どものころ、よくガラガラの客席に座って観てくれていたのです。お父さんの近藤乾三さんが狂言の会の会員になって、席を買っておいてくださったのでしょうね。「(乾之助さんに)お前、観にいっておいで」と。

今なら考えられないですよ。能と狂言といったら同じ仲間うちなのに、能の人が狂言の会の会員になってくださって、それを子どもに「観にいきなさい」と言ってくれる。当時、それほど狂言は疲弊していて、能の方にもバックアップしてもらっていたということです。そのような状況の中、私は芸歴をスタートさせたことになります。

歌舞伎に夢中になった1年間

さて、そんなお猿さんの役からスタートして、だんだんと厳しい父親の稽古が始まりました。「なんでこんなことやらなきゃいけないんだろう」と思っていたのが、小学校の高学年から中学生の頃です。当時の僕は野球、相撲、めんこ、ベーゴマといった遊びが大好きで、近所の子どもたちと一緒になって遊びまわっていました。そこに、父が「二朗、稽古だ!」と私を探しにくるわけです。私の家は田端の高台にあったので、商店街を耳を引っ張って引きずっていかれるのが、すごく恥ずかしかったですね。

遊びたい盛りですからお稽古といっても気が乗らない。そんな私に、師匠も癇癪を起こして怒鳴る。習う方は泣き出す。そうこうしているうちに夕方になっている。当時はなんで自分だけこんな特殊なことをやらなきゃいけないんだと思ったものです。

そんな風に反発を続けていた中学生の頃ですが、演劇好きな友人の影響で、浅草六区へ行っていろいろな芝居を観るようになりました。新劇、軽演劇、シミキン(清水金一)・キドシン(木戸新太郎)・森川信の時代ですね。それから、松竹少女歌劇の女優さんたちに父のお弟子さんがいたので、その方達が出ている舞台を観に行ったりもしました。

そして、一度歌舞伎を観たら、歌舞伎が面白くてしょうがなくなりました。当時は名人がたくさんいたんです。菊五郎、三津五郎、宗十郎、延若、時蔵、吉右衛門、幸四郎……。幸四郎というのは、今の幸四郎さんのお父さんのお父さんのお父さんです(七代目幸四郎)。

早稲田第二高等学院(旧制)では歌舞伎研究会に入り、フィルムと映写機を借りて、幸四郎が弁慶をつとめる『勧進帳』を上映した際には本当に大勢の人が観に来たことを覚えています。配役は、(六代目)菊五郎が義経、市村羽左衛門が富樫。画面に向かって、音羽屋!高麗屋!橘屋!と声をかけている人もいたりして、お客さんはとても熱狂していました。『勧進帳』は、戦後しばらくアメリカから上演禁止を言い渡されていましたから、この映画で久しぶりに観ることができて、みんな喜んでいたんですね。

その後、新制大学一年生になり、自分で狂言をやる意思を固めることになるのですが、高等学院の一年間は、本当に夢中になって歌舞伎を観ていました。同じ芝居を3回は観たこともありました。

強い弁慶と優しい弁慶、それぞれの魅力

『勧進帳』が上演できるようになったばかりの頃の話です。義経がかぶる黒い塗笠に、我が家のものをお貸ししたことがありました。藤浪小道具もまだ復興していなかったんでしょう。能や狂言の家にまで笠を「貸してくれ」と来たんですね。

その時、義経を演じたのは六代目菊五郎。菊五郎のおしろいが笠のひもについて返ってきたのを覚えています。それで僕は、初めて『勧進帳』を生の舞台で観ました。そして、本当に素晴らしいものだと思いました。自分がやっている狂言と、あまりに違う。歌舞伎は、にぎやかで、お化粧もあり、ドラマティックであり、さまざまな劇的要素が統合してつくられている。我々のやっているものは、それとは逆のものです。単純ですし、スペクタクルな要素も少ない。でも、だからこそ、素晴らしくて、だからこそ、難しくて、だからこそ、やりがいがある。しかし、それは今この齢だから言えるのであって、若い頃はそうは思えなかった。隣の芝生は、素晴らしく美しく見えました。

歌舞伎の弁慶は、立派な衣装に強いお化粧をして豪快にやることが第一です。一方で、能の『勧進帳』は、『安宅(あたか)』と言いますが、『安宅』で演じられるのはそういった弁慶ではありません。私が親しくしていた観世寿夫、栄夫、静夫(銕之亟)という三人の兄弟がいますが、そのおじいさんにあたる観世華雪先生の『安宅』を観る機会がありました。そこで感じた、弁慶の優しさ。義経を敬う気持ち、仲間内の山伏に対する扱い……。その方は少しも立派な体つきではなく、どちらかといえば小柄の方でしたが、優しさがにじみ出る実に良い弁慶でした。そこで、これこそが能の弁慶なのだと思いました。そして、歌舞伎と能・狂言は違って、それぞれに良いところがあるのだと。

真っ直ぐな目線で役を生きた父

それから、だんだん自分のフィールドである能や狂言の良さがわかってきたんです。そして、やはり子どもの頃から父に叱咤されながら身に付けてきたものを継いでいこうと思った。多少の放浪をした後は、狂言への愛着がぐっと盛り上がってきて、狂言サークルを自分で立ち上げ、友達に「おい、お前も習えよ」と言って、無理やり教えたりもしていました(会場 笑い)。

私が狂言をやろうという意思を固めて最初に思ったことは、狂言の再評価をしてほしいということ。そのためには、正直なところ、自分の父に偉くなってほしいと思いましたね。立場や位をもらってほしいということです。

父は大変庶民的な人で、人間的にも素晴らしい人だったと思います。以前、父が親しくさせていただいていた彫刻家であり書家でもある関頑亭さんが、「万蔵さんは真っ直ぐな目線の人だった」と評価してくださいました。目上の偉い人にはへつらわず、目下の立場の人には偉ぶらず、真っ直ぐ、率直にものを言っていたと。僕はとてもそれが嬉しくて、今も人から頼まれると、「直ぐなる目線」という言葉を書いたりしています。

狂言にヒーローは出てきません。そこらへんにいる人ばかりです。大名であっても、家来は一人、二人しかいません。だから、演者として心の中に真っ直ぐな目線を持っている人でないと、役を生きることができないのではないかと思います。なおかつ、狂言の中で一番出てくる役が太郎冠者で、その太郎冠者が上手だと言われていたのが父です。私もそのように太郎冠者の役が上手くなりたいと思い、最初の本を「太郎冠者を生きる」という題名にしました。決して、「太郎冠者が上手いぞ」という誇らしい題名ではなく、「太郎冠者を生きていきたい」という願望です。そんな思いで、今回の本のタイトルも「狂言を生きる」になりました。

狂言の「素」の魅力を追い求めて

新作を上演したり、外国へ行ったりするのは、狂言の演劇的世界を追求していきたいという思いからです。

私の若いころ、関西に武智鉄二という演出家がいました。亡くなった中村富十郎さんや今の坂田藤十郎さんを育てた方ですね。この方が、能狂言の若手にも声をかけて新しいことをやらせたのですが、それはもう、東京の能楽協会の偉い人たちからは大反対を受けました。私たち若手がそういう劇場で、しかも女優と一緒に、なおかつアンチ能楽協会の関西の演出家と活動をしていたのですから。

しかし私はその後も、木下順二作品の『夕鶴』『彦市ばなし』をやったり、もっと新しい『月に憑かれたピエロ』ではピエロも演じたりしました。

そんなことをしているうち、ただ人から依頼されて役をやっているのではなく、自分でどういう狂言をやるのかという意思を、もっとはっきり持たなくてはいけないと思うようになった。そしてさらに、『楢山節考』、『山月記・名人伝』、『子午線の祀り』などの新しいものに挑戦していきました。そんな中から、狂言をやるための資質を作り上げていったような気がしています。

明治生まれの父の芸とそれを受け継いだ自分の芸のどこが違うかを考える時、新作をやったことが古典をやる中に反映されているところではないかと思います。宇野重吉さんや山本安英さんと一緒に出演させていただいたこともありましたが、ああいう方々の、台本を読み、台詞を言う上での読み込みの深さは素晴らしかったですね。単なるテクニックじゃない。心底、その言葉を愛してものを言っていく。

これは狂言も同じなんですよ。親から習ったものを「こう演じるものだ、こう動くものだ」とただ捉えて演じるのではなく、そこから何かを感じとっていく。役を愛し、役への向き合い方を「こう習ったから」ではなく「こうやりたい」にする。

でも、20歳やそこらでそう思えるのは、(頭を指して)ここだけでしょうね。(腹を指して)ここではない。私も未だに知らないことはたくさんあります。でも、そういった知らないことを覚えていく。自分なりに考えたり、試行錯誤することが、ひとつの「役を生きていく」姿なのではないかと思っています。

88歳にもなって「あれもできない、これもできない」と役のレパートリーが減っていく状況になった時に、自分で開拓し、深めていくということはどういうことなのかを考えました。『釣狐(つりぎつね)』や『三番叟(さんばそう)』という難しい曲を、衣装も着ず、化粧もしないで紋付き袴で演ずるということも、そういった考えから出てきたことです。狂言の「素」の魅力を少しでも深めていきたいというのが、今の私の夢です。

<質問コーナー>

トークショーの最後には、来場者からの質問に快く丁寧にお答えくださった万作氏。

その一部をご紹介する。

質問1:お休みの日はどう過ごしていますか?

この歳になると、舞台活動も少なくなってきているのですが、空いた時間はプロの弟子を教える時間になっています。できないヤツばっかりで、カッカしながら教えるから、疲れちゃう(会場 笑い)。だからお休みは、そういう意味ではほとんどありません。今日も午前中に一組教え、夕方にもプロの弟子を教え、カッカしながら稽古場から出てきました(笑)。そして、明日も午前中からお稽古です。

この歳になると、舞台活動も少なくなってきているのですが、空いた時間はプロの弟子を教える時間になっています。できないヤツばっかりで、カッカしながら教えるから、疲れちゃう(会場 笑い)。だからお休みは、そういう意味ではほとんどありません。今日も午前中に一組教え、夕方にもプロの弟子を教え、カッカしながら稽古場から出てきました(笑)。そして、明日も午前中からお稽古です。

質問2:演じていて一番好きな狂言の演目は?

一番というのはなかなか選べませんが、先ほども触れたように、最近は『釣狐』『三番叟』を素で演じることに魅力を感じています。

また、狂言は笑いの劇だと言われますが、その前に人間の喜劇であり、人間を写す劇である。笑いが先行するのではなく、笑いが和みであり、結果は人間への反省であったりする。要するに、人間描写の劇なのです。そのことを踏まえ、あえて笑いが強調されない『川上(かわかみ)』や『月見座頭(つきみざとう)』などといった演目をよく演じています。笑いの狂言も良いですが、底辺にさまざまな要素があることで、狂言の世界が豊かになり、演者もより多角的な演技ができるようになる。この本でも度々書いていますが、美しさのない演者は駄目です。

一番というのはなかなか選べませんが、先ほども触れたように、最近は『釣狐』『三番叟』を素で演じることに魅力を感じています。

また、狂言は笑いの劇だと言われますが、その前に人間の喜劇であり、人間を写す劇である。笑いが先行するのではなく、笑いが和みであり、結果は人間への反省であったりする。要するに、人間描写の劇なのです。そのことを踏まえ、あえて笑いが強調されない『川上(かわかみ)』や『月見座頭(つきみざとう)』などといった演目をよく演じています。笑いの狂言も良いですが、底辺にさまざまな要素があることで、狂言の世界が豊かになり、演者もより多角的な演技ができるようになる。この本でも度々書いていますが、美しさのない演者は駄目です。

質問3:気力、体力を保ち続けていらっしゃる秘訣は?

いつも聞かれて困るんですが、特に何もしていないんですよ。

例えば、昔だったら『釣狐』をやるために縄跳びを300回したり、マンションの15階まで階段を駆けあがったりして自分の体を鍛えていましたが、今はとにかく体を大事に、休めるようにしています。そして、大きい声で人を教え、人を教えたり舞台に出ることで「動く」。特別に何かしているわけではありませんが、そういったことで今の自分の体を保っているような気がしています。

いつも聞かれて困るんですが、特に何もしていないんですよ。

例えば、昔だったら『釣狐』をやるために縄跳びを300回したり、マンションの15階まで階段を駆けあがったりして自分の体を鍛えていましたが、今はとにかく体を大事に、休めるようにしています。そして、大きい声で人を教え、人を教えたり舞台に出ることで「動く」。特別に何かしているわけではありませんが、そういったことで今の自分の体を保っているような気がしています。

写真:新宮 夕海

文:佐藤 舞

【プロフィール】

野村 万作(のむら まんさく)

1931年生。狂言師。重要無形文化財各個指定保持者(人間国宝)、文化功労者。祖父・故初世野村萬斎及び父・故六世野村万蔵に師事。3歳で初舞台。早稲田大学文学部卒業。「万作の会」主宰。 国内外で狂言普及に貢献。ハワイ大・ワシントン大では客員教授を務める。狂言の秘曲『釣狐』の演技で芸術祭大賞を受賞。その他、紀伊國屋演劇賞、日本芸術院賞、松尾芸能賞、紫綬褒章、坪内逍遥大賞、ベストファーザー賞、朝日賞、旭日小綬章、中日文化賞等、多数の受賞歴を持つ。2002年早稲田大学芸術功労者。2008年練馬区名誉区民。『月に憑かれたピエロ』『子午線の祀り』『秋江』『法螺侍』『敦―山月記・名人伝―』等、狂言師として新たな試みにもしばしば取り組み、現在に至る狂言隆盛の礎を築く。後進の指導にも尽力。著書に『太郎冠者を生きる』(白水社Uブックス)、『狂言三人三様・野村万作の巻』(岩波書店)など。令和元年新著『狂言を生きる』(朝日出版社)を出版。練馬文化センター名誉館長。