【第86回】間室道子の本棚 『去年の雪』江國香織/KADOKAWA

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

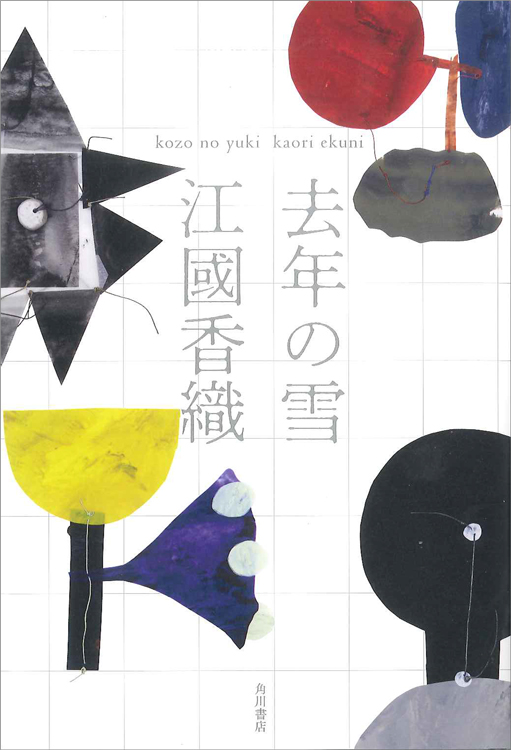

『去年の雪』

江國香織/KADOKAWA

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

帯に「100人を超える登場人物の」とあり、「そんなに覚えられるかしら」と不安になった方、大丈夫。この本は名前を記憶せねばとか関係を把握しなくちゃということナシでいいのだ。

さしずめ、雑踏の中に立っているようなもの。物語の人々は、ただ私たちの前を通り過ぎる。「あの人、さっきもいたな」とわかる時もあれば、気づけないこともある。「そう思ったけど勘違いだった」もある。

読み進むうち、読者って幽霊みたいなものじゃないかしら、と思った。幽霊が言いすぎなら、魂?あるいは神!?

だって「あら、このレストランにいる20代のにぎやかな女性グループの一人は、少し前、既婚の上司とカーセックスをしていた娘だわ」なんて、天からのぞき見でもしないかぎり、現実ではわからないことだもの。

そしてふつうの小説なら「レストランの一人は不倫娘と同じ名前」というのが出てきた時点で何かが始まる。仲間にばれてひんしゅくを買うとか、ほかの娘たちにもいろいろと秘密があるとか。でもこの本ではそういうことは起きない。だから「この人はあの時の」を覚えていようがいまいが、お話にたいして影響はない。

なんどか登場する人もいれば、一度きりの人もいる。そんな中で「他人が自分に付けた痕跡のようなもの」が書かれていくのがいい。

たとえばある女性は空港でカツカレーをたべる。昔の男が新幹線や飛行機に乗る前「こういう場所ではカツカレーだろう」となぜか自信満々に言っていたからだ。男とはとうに別れたし、そもそも彼女は彼と出会うまでカツカレーをたべたことがなく、いまだになぜカレーとカツを一緒にするのかわからないのだけど、彼の習慣だけが残っているのだ。

ある少女は、とっくの昔に死んでいる作曲家(活動時期は1800年代半ば!)の作品を自分が今ピアノで弾き、外の雨音とまじりあっているのが面白いと思う。

ある人物は、隣の家の玄関脇に木が植えられていたことを覚えていないのに、とつぜんあらわれた切り株を見て「切っちゃったんですか」と隣人に話しかける。

そのほか、時代をワープする人あり、過去と現在を行ったり来たりする泥棒あり、中世日本に運ばれてしまう現代の物あり、遠い声が聞こえる人あり、未来の記憶を宿す者あり。これが、その人が昔の人か今の人か、生きているか死んでいるかに関係なく起きる。

そのうち「移動したのはどちらか」もあいまいになる。ある女性は有楽町の交差点で男性にぶつかり、その人がくわえ煙草だったので「路上禁煙区ですよ」と注意する。でも彼は「ロジョーキンエンクとは何だろう?」という顔をした。女性は憤慨するが、周囲を見回し、大勢が煙草を吸いながら歩いていることに驚く。これは彼女が昭和にワープしたのか、何十年か前の有楽町の人々が全員一瞬未来に来たのか、わからない。

そして、物語の登場人物と読者の境目も溶け出す。女性はいつの世も掃除に追いまくられているし、この原稿を代官山スタッフであるわたくしが書いているのは2020年の3月頭なのだが、本書の中で「トイレットペーパーの買い占め」が起きている!

私の生の先には私の死ではなく、誰かの人生があるんだな、と思えてきた。痛みや恐怖がありがちなので死ぬのは怖いけど、「一生」って断ち切られるものではないのだ。自分には多くの他者の跡―お気に入りの作家が使っていた言い回しや好きな人の口癖、聞こえてきた空耳、無くし物がたくさんあるし、誰かの今までとこれからには、愛する人のルーティンが伝染っていたり、先輩から教わった仕事のやり方が染みついていたり、私の落とし物が転がっていたりするんだろう。とても愉快な気分。

お話を一作というより、江國さんは流れる時間を、「ここではないどこか」の輪舞を、世界をひとつつくった。そんな読み味。