【第107回】間室道子の本棚 『破局』 遠野遥/河出書房新社

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

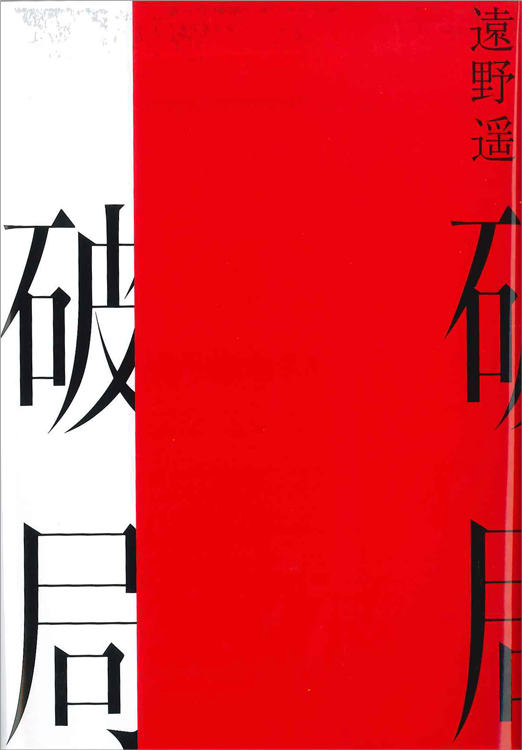

『破局』

遠野遥/河出書房新社

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

ものすごく正しい男子大学生が出て来るのだけど、彼に歪みを感じるのが読みどころ。

「まちがった正義感」のたぐいではない。主人公の陽介は現在四年で、恩師に頼まれ出身高校のラグビー部を指導し、学内のお笑いライブで気分の悪くなった新入生女子の灯を介抱し、在学中から政治家をめざす恋人・麻衣子の都合を優先し、自身も筋トレと勉強を欠かさない。まさに正しさのかたまりである好青年。

でも好きになれない。なんかこの人、変だ、と思う。身近な人たちがうっすら感じ始める主人公の異様さを、読者も体感していくのだ。

違和感の正体は「雑な感じ」ではないかと思う。「陽介はあんなに努力家なのに!」と男性読者、とくに日ごろ自信満々で女性や年下に接している人は思うかもしれない。でも「一所懸命だけど雑な男」っている。

彼は恋人・麻衣子について「ネガティブな感情をはっきりと言葉にせず、遠回しに伝えることが多い。いつしか、麻衣子の言動を深読みする癖がついていた」と言う。でも、五十代の男性議員の自宅に夕方招かれた、と彼女が電話してきた時、議員については「五十過ぎだろうが既婚者だろうが、男は男で」と性的能力にまで思いを馳せるのに、電話の向こうの麻衣子の胸の内は想像しない。

また、高校の後輩ラグビー部員たちに「ひとつひとつの練習の意味を理解しないまま、ただ機械的にこなしているだけなのだろうか」と不満を抱くけど、自分が「準決勝を目指すならこれぐらいは」を機械的に課しているだけ、ということには気づけない。強豪校ではない母校で、後輩たちはなぜラグビー部に入部したのか、何を望んでいるのかに、彼は興味を示さない。

さらに新入生女子の灯は陽介と交わるうち、あることの「ザル状態」になる。彼女のために彼はすごくがんばるのだが、ザルにいくら水を入れたって満たすことはできない。水の手配にしゃかりきになっても、なぜ彼女はザルになってしまったのか、彼は考えようとしない。

恩師が静かに、麻衣子が、灯が不気味に変容し、やがて陽介の日常がぐにゃりと曲がる。後半では、主人公が感じ始める周囲の人たちへの「なんか、思っていたのと違う」を読み手もリアルに味わうことになる。

陽介が安堵を感じるラストにふるえた。あんな最後でさえ、彼は公明正大な精神でいっぱいだ。作者はこの悲しさに、読者を連れてきたかったんだと思う。若い魅力にあふれた、第163回芥川賞受賞作。

「まちがった正義感」のたぐいではない。主人公の陽介は現在四年で、恩師に頼まれ出身高校のラグビー部を指導し、学内のお笑いライブで気分の悪くなった新入生女子の灯を介抱し、在学中から政治家をめざす恋人・麻衣子の都合を優先し、自身も筋トレと勉強を欠かさない。まさに正しさのかたまりである好青年。

でも好きになれない。なんかこの人、変だ、と思う。身近な人たちがうっすら感じ始める主人公の異様さを、読者も体感していくのだ。

違和感の正体は「雑な感じ」ではないかと思う。「陽介はあんなに努力家なのに!」と男性読者、とくに日ごろ自信満々で女性や年下に接している人は思うかもしれない。でも「一所懸命だけど雑な男」っている。

彼は恋人・麻衣子について「ネガティブな感情をはっきりと言葉にせず、遠回しに伝えることが多い。いつしか、麻衣子の言動を深読みする癖がついていた」と言う。でも、五十代の男性議員の自宅に夕方招かれた、と彼女が電話してきた時、議員については「五十過ぎだろうが既婚者だろうが、男は男で」と性的能力にまで思いを馳せるのに、電話の向こうの麻衣子の胸の内は想像しない。

また、高校の後輩ラグビー部員たちに「ひとつひとつの練習の意味を理解しないまま、ただ機械的にこなしているだけなのだろうか」と不満を抱くけど、自分が「準決勝を目指すならこれぐらいは」を機械的に課しているだけ、ということには気づけない。強豪校ではない母校で、後輩たちはなぜラグビー部に入部したのか、何を望んでいるのかに、彼は興味を示さない。

さらに新入生女子の灯は陽介と交わるうち、あることの「ザル状態」になる。彼女のために彼はすごくがんばるのだが、ザルにいくら水を入れたって満たすことはできない。水の手配にしゃかりきになっても、なぜ彼女はザルになってしまったのか、彼は考えようとしない。

恩師が静かに、麻衣子が、灯が不気味に変容し、やがて陽介の日常がぐにゃりと曲がる。後半では、主人公が感じ始める周囲の人たちへの「なんか、思っていたのと違う」を読み手もリアルに味わうことになる。

陽介が安堵を感じるラストにふるえた。あんな最後でさえ、彼は公明正大な精神でいっぱいだ。作者はこの悲しさに、読者を連れてきたかったんだと思う。若い魅力にあふれた、第163回芥川賞受賞作。