【第148回】間室道子の本棚『インドラネット』桐野夏生/KADOKAWA

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

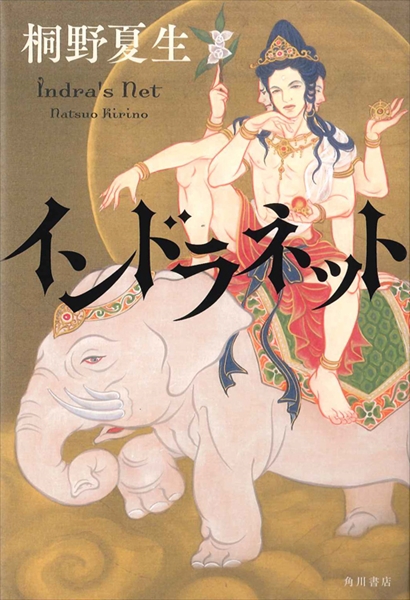

『インドラネット』

桐野夏生 /KADOKAWA

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

主人公の晃は二十五歳のさえない青年だ。三流大学を出て不平不満だらけで仕事をし、部屋は惨状を極め、今では性格がねじれて女性に攻撃的、というサイテー野郎である。

彼にはひとつ、華々しい思い出があった。高校時代、野々宮空知(そらち)という知性と美貌の化身のような同級生男子が仲良くしてくれたのである。容姿も成績も運動能力もなにひとつ誇れるものがない晃を空知は選び、家に呼ばれるのも彼だけ。おかげで自分まで皆に一目置かれる存在になれた。

そのうえカリスマには美人の姉妹がいた。壮絶に美しい空知の女性版のような橙子と、「かわいい!」という感じの藍。彼女たちも晃を歓迎してくれた。そして「飲むか」と酒瓶をぶら下げ、息子の部屋にご機嫌うかがいにやってきた豪放磊落なお父さん。お母さんだけがつっけんどんだったが、とにかく晃は空知という光で生きていた。

しかし高校を出てから疎遠になった。メールが途絶え、電話番号も変えられていた。そこから晃のやさぐれ人生が始まった、というわけである。

そんなある日、実家の母から野々宮のお父さんの訃報が届く。空知に会えるかも、と葬儀に出向くと彼も姉妹もおらず、弔問客も十人に満たないさびしい式だった。トゲトゲお母さんに強引に棺の前に連れていかれ、のぞき込んだ晃は驚く。あの太って陽気なお父さんが「しぼんだ老人」となっていたのである。なんだか薄汚れて見えるお母さんは「空知はカンボジアに行ったらしい」と気のない口ぶりで言った。

葬儀の帰り道、安井という男が近づいてきた。彼は橙子の別れた夫だと名乗り、費用は出すから空知を探しにカンボジアに行ってくれないかと言い出す。「三きょうだいは必ず一緒にいる。一人見つけ出せば皆見つかる。橙子と復縁したいわけではない、ただ無事を確かめたいのだ」と。藍を捜す男・三輪も接近してくる。

安井がどういう人であれ、「橙子を見失って僕はどんどん駄目になった、何もかもうまくいかなくなって、何だか変なんだ」「野々宮家もそうだ。お父さんはあんなに縮んで死んだし今のお母さんは魔女みたいだ。君に変化はないのかい?」と晃に問うシーンは印象的。物語全体に呪いのように効いている。たしかに三きょうだいにかかわり、去られた人間は皆、凋落の人生を送っている・・・。

空知を探すことで光源に近づき、姿がはっきりしていくみたいに晃はカンボジアで成長する。ハンサムな探しびとの写真を見て「男が好きなのか」とにやにやする輩もいるけれど、同性愛とも違う。

晃にとって空知は「運命の人」になのだ。たいていの冒険ものは「カリスマと御供」で終わりがちだけど、すぐれた物語では、ある時点から英雄も仲間に自身を預ける。「主従」「守り、守られる」「友情」「恋愛」を超えた、さだめを共にする関係になるのである。「再会できたらまた光を浴びることができてオトク」ではない。己に力があるかどうかも関係ない。空知が自分に身をゆだねてくれたら、と熱い空気の中、晃はただただ狂おしく思う。

ラストシーンをどう解釈するかは読者それぞれだろう。二人はこれ以上望めないほど一心同体だ。湧き上がっているのは、歓喜か、絶望か。桐野夏生先生の大傑作。

彼にはひとつ、華々しい思い出があった。高校時代、野々宮空知(そらち)という知性と美貌の化身のような同級生男子が仲良くしてくれたのである。容姿も成績も運動能力もなにひとつ誇れるものがない晃を空知は選び、家に呼ばれるのも彼だけ。おかげで自分まで皆に一目置かれる存在になれた。

そのうえカリスマには美人の姉妹がいた。壮絶に美しい空知の女性版のような橙子と、「かわいい!」という感じの藍。彼女たちも晃を歓迎してくれた。そして「飲むか」と酒瓶をぶら下げ、息子の部屋にご機嫌うかがいにやってきた豪放磊落なお父さん。お母さんだけがつっけんどんだったが、とにかく晃は空知という光で生きていた。

しかし高校を出てから疎遠になった。メールが途絶え、電話番号も変えられていた。そこから晃のやさぐれ人生が始まった、というわけである。

そんなある日、実家の母から野々宮のお父さんの訃報が届く。空知に会えるかも、と葬儀に出向くと彼も姉妹もおらず、弔問客も十人に満たないさびしい式だった。トゲトゲお母さんに強引に棺の前に連れていかれ、のぞき込んだ晃は驚く。あの太って陽気なお父さんが「しぼんだ老人」となっていたのである。なんだか薄汚れて見えるお母さんは「空知はカンボジアに行ったらしい」と気のない口ぶりで言った。

葬儀の帰り道、安井という男が近づいてきた。彼は橙子の別れた夫だと名乗り、費用は出すから空知を探しにカンボジアに行ってくれないかと言い出す。「三きょうだいは必ず一緒にいる。一人見つけ出せば皆見つかる。橙子と復縁したいわけではない、ただ無事を確かめたいのだ」と。藍を捜す男・三輪も接近してくる。

安井がどういう人であれ、「橙子を見失って僕はどんどん駄目になった、何もかもうまくいかなくなって、何だか変なんだ」「野々宮家もそうだ。お父さんはあんなに縮んで死んだし今のお母さんは魔女みたいだ。君に変化はないのかい?」と晃に問うシーンは印象的。物語全体に呪いのように効いている。たしかに三きょうだいにかかわり、去られた人間は皆、凋落の人生を送っている・・・。

空知を探すことで光源に近づき、姿がはっきりしていくみたいに晃はカンボジアで成長する。ハンサムな探しびとの写真を見て「男が好きなのか」とにやにやする輩もいるけれど、同性愛とも違う。

晃にとって空知は「運命の人」になのだ。たいていの冒険ものは「カリスマと御供」で終わりがちだけど、すぐれた物語では、ある時点から英雄も仲間に自身を預ける。「主従」「守り、守られる」「友情」「恋愛」を超えた、さだめを共にする関係になるのである。「再会できたらまた光を浴びることができてオトク」ではない。己に力があるかどうかも関係ない。空知が自分に身をゆだねてくれたら、と熱い空気の中、晃はただただ狂おしく思う。

ラストシーンをどう解釈するかは読者それぞれだろう。二人はこれ以上望めないほど一心同体だ。湧き上がっているのは、歓喜か、絶望か。桐野夏生先生の大傑作。