【第162回】間室道子の本棚 『夜と少女』ギョーム・ミュッソ/集英社文庫

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

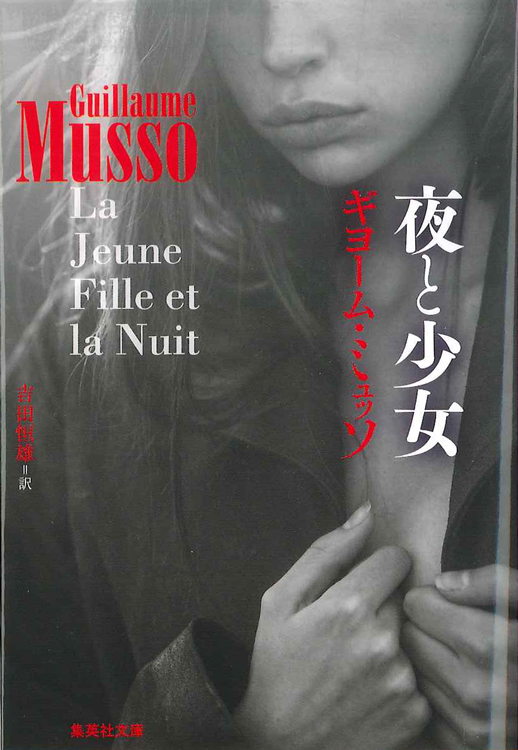

『夜と少女』

ギョーム・ミュッソ/集英社文庫

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

舞台は南仏コート・ダジュールにある名門国際高等学校。物語の冒頭、17歳のヴィンカが恋人アレクシスに会うため、強風吹き荒れる夜、海沿いの小道を走っていく。

ただの美人ではない。この世ではなく自分の世界に生きているような不思議な美しさ。近づく者すべてを惑わせる笑み。こんな少女が自分の日常にあらわれたら、誰もが平静でいられないだろう。そして出現より悪いことは消失だ。

1992年12月20日、彼女は哲学教師アレクシス・クレマンと駆け落ちする。翌日、パリのホテルで目撃されたあと、彼らは忽然と姿を消した。以来誰もヴィンカを見ていない。その美と記憶は皆の胸でみずみずしい痛みを放ち続ける。

でも彼女の元BFで40歳の今は人気作家になったトマと、隣家の息子でかつての腹心の友、現在地元代議士として当選が有力視されているマキシムは、事実はそうではないとわかっている。パリで二人が目撃されるはずはないのだ。なぜなら。

「学校創立50周年の記念祭が開かれ、パーティ会場となる体育館はこれを最後に解体される」――25年ぶりにマキシムから連絡を受けたトマは現在住んでいるNYから故郷にかけつける。だってあそこには。

記念式典会場で今なおキャサリン=ゼタ・ジョーンズをほうふつとさせる魅力を放っている英米文学のドゥヴィル先生、かつての女ともだちで今は医師になっているファニー、地元紙の記者になった皮肉屋のステファン、さらに学校と深いかかわりがあったトマの両親、絵にかいたような「建設会社のおやじさん」であるマキシムの父など、さまざまな人物が登場。お話の水面下には、ヴィンカ事件に熱狂し、儀式や瞑想の会を行う現代の女生徒たちもいる。

面白いな、と思ったのは司書さん。自分のところの卒業生が成功した作家になり記念祭にやってきたら、日本人なら下にも置かない扱いをするだろう。でも本書の女性司書たち(一人は学生時代のトマに冷淡だった学校図書館のぬし、もう一人は雇われたてのユニークな若い女性)は、「作家がなにさ」という態度をとったり真顔で冗談を言ったり、議論をふっかけたり話をからかいで終えたりして、トマをあぜんとさせる。「フランスの司書さんってこうなんだー」ではないだろうけど、わたしのお気に入りのシーンだ。

ふつう推理小説では犯人がすべてを知っており、探偵役や被害者が「なぜあんなことが」と震撼するけど、本書は自分の知らないことが次々起こり、犯人が激しく動揺していく大傑作。

記者のステファンにトマが、「事件の本こそ書いていないが、きみの小説の女性主人公のほとんどはヴィンカだ」と見抜かれるシーンは切ない。

ただの美人ではない。この世ではなく自分の世界に生きているような不思議な美しさ。近づく者すべてを惑わせる笑み。こんな少女が自分の日常にあらわれたら、誰もが平静でいられないだろう。そして出現より悪いことは消失だ。

1992年12月20日、彼女は哲学教師アレクシス・クレマンと駆け落ちする。翌日、パリのホテルで目撃されたあと、彼らは忽然と姿を消した。以来誰もヴィンカを見ていない。その美と記憶は皆の胸でみずみずしい痛みを放ち続ける。

でも彼女の元BFで40歳の今は人気作家になったトマと、隣家の息子でかつての腹心の友、現在地元代議士として当選が有力視されているマキシムは、事実はそうではないとわかっている。パリで二人が目撃されるはずはないのだ。なぜなら。

「学校創立50周年の記念祭が開かれ、パーティ会場となる体育館はこれを最後に解体される」――25年ぶりにマキシムから連絡を受けたトマは現在住んでいるNYから故郷にかけつける。だってあそこには。

記念式典会場で今なおキャサリン=ゼタ・ジョーンズをほうふつとさせる魅力を放っている英米文学のドゥヴィル先生、かつての女ともだちで今は医師になっているファニー、地元紙の記者になった皮肉屋のステファン、さらに学校と深いかかわりがあったトマの両親、絵にかいたような「建設会社のおやじさん」であるマキシムの父など、さまざまな人物が登場。お話の水面下には、ヴィンカ事件に熱狂し、儀式や瞑想の会を行う現代の女生徒たちもいる。

面白いな、と思ったのは司書さん。自分のところの卒業生が成功した作家になり記念祭にやってきたら、日本人なら下にも置かない扱いをするだろう。でも本書の女性司書たち(一人は学生時代のトマに冷淡だった学校図書館のぬし、もう一人は雇われたてのユニークな若い女性)は、「作家がなにさ」という態度をとったり真顔で冗談を言ったり、議論をふっかけたり話をからかいで終えたりして、トマをあぜんとさせる。「フランスの司書さんってこうなんだー」ではないだろうけど、わたしのお気に入りのシーンだ。

ふつう推理小説では犯人がすべてを知っており、探偵役や被害者が「なぜあんなことが」と震撼するけど、本書は自分の知らないことが次々起こり、犯人が激しく動揺していく大傑作。

記者のステファンにトマが、「事件の本こそ書いていないが、きみの小説の女性主人公のほとんどはヴィンカだ」と見抜かれるシーンは切ない。