【第216回】間室道子の本棚 『なんとかしなくちゃ。青雲編』恩田陸/文藝春秋

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

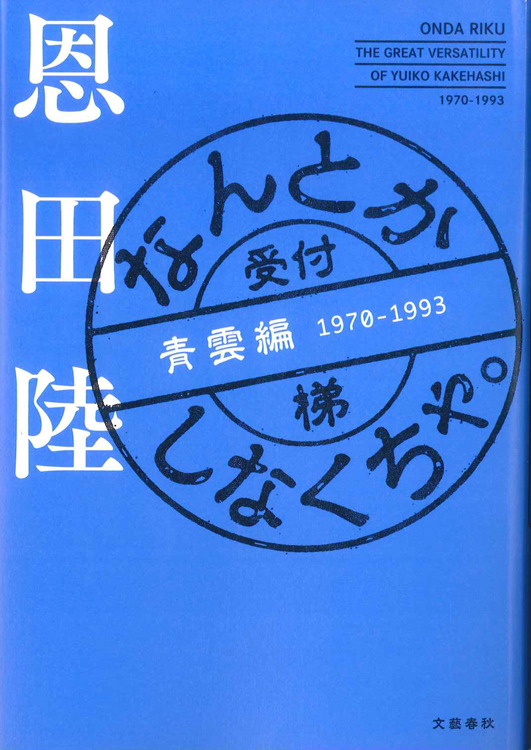

『なんとかしなくちゃ。青雲編』

恩田陸/文藝春秋

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

主人公の梯結子は4きょうだいの末っ子で、お父さんの実家は大阪の海産物問屋、お母さんのほうは東京の老舗和菓子店である一家は、「いいおうち」だ。単純にお金持ちとか名家だということではない。教育方針がしっかりしているのだ。たとえば「旅行の際には自分の荷物は自分で詰め、自分で持つこと」。つまりご両親は、うちの子たちは将来誰かを動かす立場になる、と踏んでいるのである。

人を使えるのなら、幼い時から身の回りの世話と荷物持ちしてもらえばいいじゃん、と思う方もいるだろう。でもそれでは大人になっても坊ちゃん気分、嬢ちゃん気質の弱っちい人間ができるだけだ。「何が必要かを選べる」「抱えきれないものに手を出さない」「始末がつけられる」。一目置かれ、周囲が自然と動きだす人間とはそういうもの。それを見据え、幼い時から子供たちに根を張らせている。なんとすばらしい親御さんであろう。

閑話休題、最初の家族旅行の結子の姿はリュックを背負ったうえに両手に荷物であった。しかしのちにいきなり「手ぶら」に近い状態になる。彼女に何が?

ほかにも「奪われた砂場」「お茶会開催」「お誕生会問題」「アルバイトの死角」など魅力的な困難がでてきてあざやかに解かれる。

本書はすごくテンポがいいのだ。「解決」とまでいかなくても一定のペースで山場や読みごたえがある。どこか懐かしい体感。ナンダコレハ、と思い、本作が『週刊文春』連載だったと知って、謎が解けた!と思った。

著者の恩田陸さんは、少女時代に漫画雑誌で強烈な「引き」=「え、ここで終わり?!キーッ、という地団駄と次号への期待」を経験している。(詳しくはちくま文庫のエッセイ『土曜日は灰色の馬』をどうぞ!)

「今も漫画はそうですよ」かもしれぬが、テレビの録画ができずにスマホもYouTubeもサブスクもアマゾンもなかった昭和、雑誌は娯楽の王だった。恩田さんと私はほぼ同世代だが、十代の私はこのあとどうなるかが気になりすぎ、次週を迎えぬうちに自分は死んでしまうのではないかと思った。それぐらい当時の「引き」はすごかったのである。

もちろんこの苦しみは生き抜く力になる。前言撤回、来週までぜったい死ねない!私は物干し台(むかしの家には二階の窓の先とか屋根にそういう無理矢理的木造建築があった)から夕陽にむかって叫んだ!!

閑話休題、「何に書いたか」の痕跡、熱が残され、『週刊文春』で読んでた人はさぞ幸福な毎週だったろうなあ、とうらやましくなる。こういう作品は実はあまりない。一作まるごと渡して編集者に分載してもらう書き手が多いのだろう。だってそのほうが楽だもん。

連載の回数ぶん「次回が待ち遠しい!」をつくる。恩田さんがこれを成し遂げようとするのは、かつての自分に向けてなのだ。「引き」のない連載など許されない。熱烈読者だった矜持がここにある。

本を読むってじっとして動かない行為のようだけど、あの興奮、続きへの飢餓感は「体が覚えている」。読書は立派な「運動」だと私は思うのである!

閑話休題、モノも人間関係も、無駄をなくす、再利用や思わぬ転用をする結子の性格が、ある児童書と映画によってつくられたのがすごくいい。節約本とかサバイバル術ではなく、彼女は「人」と「物語」に惹かれ続け、愛を持ってときどき振り返る。だから持続可能なのだ。

日本初のSDGs小説。おススメ!

人を使えるのなら、幼い時から身の回りの世話と荷物持ちしてもらえばいいじゃん、と思う方もいるだろう。でもそれでは大人になっても坊ちゃん気分、嬢ちゃん気質の弱っちい人間ができるだけだ。「何が必要かを選べる」「抱えきれないものに手を出さない」「始末がつけられる」。一目置かれ、周囲が自然と動きだす人間とはそういうもの。それを見据え、幼い時から子供たちに根を張らせている。なんとすばらしい親御さんであろう。

閑話休題、最初の家族旅行の結子の姿はリュックを背負ったうえに両手に荷物であった。しかしのちにいきなり「手ぶら」に近い状態になる。彼女に何が?

ほかにも「奪われた砂場」「お茶会開催」「お誕生会問題」「アルバイトの死角」など魅力的な困難がでてきてあざやかに解かれる。

本書はすごくテンポがいいのだ。「解決」とまでいかなくても一定のペースで山場や読みごたえがある。どこか懐かしい体感。ナンダコレハ、と思い、本作が『週刊文春』連載だったと知って、謎が解けた!と思った。

著者の恩田陸さんは、少女時代に漫画雑誌で強烈な「引き」=「え、ここで終わり?!キーッ、という地団駄と次号への期待」を経験している。(詳しくはちくま文庫のエッセイ『土曜日は灰色の馬』をどうぞ!)

「今も漫画はそうですよ」かもしれぬが、テレビの録画ができずにスマホもYouTubeもサブスクもアマゾンもなかった昭和、雑誌は娯楽の王だった。恩田さんと私はほぼ同世代だが、十代の私はこのあとどうなるかが気になりすぎ、次週を迎えぬうちに自分は死んでしまうのではないかと思った。それぐらい当時の「引き」はすごかったのである。

もちろんこの苦しみは生き抜く力になる。前言撤回、来週までぜったい死ねない!私は物干し台(むかしの家には二階の窓の先とか屋根にそういう無理矢理的木造建築があった)から夕陽にむかって叫んだ!!

閑話休題、「何に書いたか」の痕跡、熱が残され、『週刊文春』で読んでた人はさぞ幸福な毎週だったろうなあ、とうらやましくなる。こういう作品は実はあまりない。一作まるごと渡して編集者に分載してもらう書き手が多いのだろう。だってそのほうが楽だもん。

連載の回数ぶん「次回が待ち遠しい!」をつくる。恩田さんがこれを成し遂げようとするのは、かつての自分に向けてなのだ。「引き」のない連載など許されない。熱烈読者だった矜持がここにある。

本を読むってじっとして動かない行為のようだけど、あの興奮、続きへの飢餓感は「体が覚えている」。読書は立派な「運動」だと私は思うのである!

閑話休題、モノも人間関係も、無駄をなくす、再利用や思わぬ転用をする結子の性格が、ある児童書と映画によってつくられたのがすごくいい。節約本とかサバイバル術ではなく、彼女は「人」と「物語」に惹かれ続け、愛を持ってときどき振り返る。だから持続可能なのだ。

日本初のSDGs小説。おススメ!

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ

間 室 道 子

【プロフィール】

雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『婦人画報』、朝日新聞デジタル「ほんやのほん」などに連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫)などがある。