【第232回】間室道子の本棚 『夜果つるところ』恩田陸/集英社

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

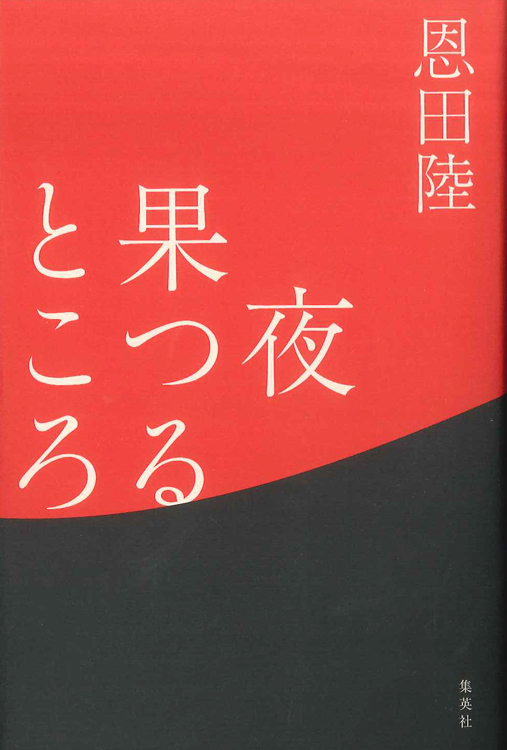

『夜果つるところ』

恩田陸/集英社

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

皆様こんにちは。「間室道子の本棚」、七月は第一、第二、第三木曜日に更新。第四はお休です。では、今月の一本目!

本書は第228回で紹介した『鈍色幻視行』の中に登場する小説である。こういう「作中作」がほんものの本として世に出るのは珍しい。集英社さん、ご英断。恩田陸さん、天晴れ。もっと言うと、えー、お二方、怖くないんですか??

なにしろ作中の『夜果つるところ』は数々の災いで知られているのだ。こういうものを現実に出版するって!!!

もちろん、ミステリーファンとしてはそそられる。『鈍色』に登場する人物が、こんなことを言っていた。

「映画という現場は、巫女のごとく、黒魔術のごとく、とある「場」を作り、よりしろを拵えて、映画の神とでもいうようなものを呼び込み、憑依してもらう場所だということです」

この「映画」を「小説」と置き換えてもいいのだ。そしてわたしの考えでは、ミステリー、SF、ホラー、ファンタジー、青春小説、およびそのミクスチャーといった多彩なものを世に出しながら、恩田さんの書くものはどれも同じアンダーな熱を帯びている――「お話の神様を招聘したい」。

これが読者の胸をも熱くする。恩田ワールドとは一作の中身ではなく、脈々、ふつふつとした地熱を差すのだ。

閑話休題、本書はゴシック系幻想譚で、三人の母親を持つ「私」の幼少期の追想である。

母たち、何人もの女性、ボウイ、下働きの者、そしてさまざまな客がいるのは、山の中の大きな館だ。嬌態とすすり泣き、罵声、低く流れる歌声。

「私」はお客と顔を合わせることは固く禁じられていたが、常連である作家と出くわした時、彼は笑いながら「私」を童話のお姫さまにたとえた。また招かれざる客に姿を見られた際、その男は言った。「ちっちゃい癖に末恐ろしいようなべっぴんだったな。あれならじきにうんと稼げるようになるぜ」

そう、「私」はうつくしい子供だった。

『鈍色幻視行』に、『夜果つるところ』の表紙が違う、という話が出て来る。同じ初版なのに、二冊のカバーをはずし、重ねてみると微妙な違いがある。ぜんぜんベツモノならかえって気に留められないだろう。ちょっとした「錯覚」のような感じが、「ゆがみ」となって全体を覆う。これが『夜果つるところ』の物語の核にもなっている。

小さな目線で進むお話の多くがある種の爽快さと不気味さを持つのは、彼らが解釈をしないからだ。覗き見た大人の世界にしろ怪奇現象にしろ、子供は見間違いだとか自分はおかしいんじゃないかとか考えず、ダイレクトにあこがれや恐怖を受け止める。見えたはずのない光景、聞こえたはずのない会話が、頭にあったりもする。

目撃と想像、あるいは妄想がごっちゃになった弱い者の危機は、読み手を甘やかにゆさぶる。恩田さんがなんどかエッセイや小説内に書いているが、わたしたちは「この子は生き延びられるのか」という話が大好きだ。

だがそのうち、この年頃特有の容赦のなさにたじろぐことになる。「私」の中のある記憶と、そんなことができたはずはない、という思い。読み手の心からも同じ悲鳴があがるだろう。

館の名前は「墜月荘」。ツキガオチル、とも読める。ここにいる誰もが、すでに、あるいはこれから、運命に見放される。その壮絶な美。

『鈍色幻視行』が豪華客船なら本書は川を下る小舟。流れに身をまかせ、夜が果てるところをめざそう。わたしたちは、「私」は、光に行き着けるか。

本書は第228回で紹介した『鈍色幻視行』の中に登場する小説である。こういう「作中作」がほんものの本として世に出るのは珍しい。集英社さん、ご英断。恩田陸さん、天晴れ。もっと言うと、えー、お二方、怖くないんですか??

なにしろ作中の『夜果つるところ』は数々の災いで知られているのだ。こういうものを現実に出版するって!!!

もちろん、ミステリーファンとしてはそそられる。『鈍色』に登場する人物が、こんなことを言っていた。

「映画という現場は、巫女のごとく、黒魔術のごとく、とある「場」を作り、よりしろを拵えて、映画の神とでもいうようなものを呼び込み、憑依してもらう場所だということです」

この「映画」を「小説」と置き換えてもいいのだ。そしてわたしの考えでは、ミステリー、SF、ホラー、ファンタジー、青春小説、およびそのミクスチャーといった多彩なものを世に出しながら、恩田さんの書くものはどれも同じアンダーな熱を帯びている――「お話の神様を招聘したい」。

これが読者の胸をも熱くする。恩田ワールドとは一作の中身ではなく、脈々、ふつふつとした地熱を差すのだ。

閑話休題、本書はゴシック系幻想譚で、三人の母親を持つ「私」の幼少期の追想である。

母たち、何人もの女性、ボウイ、下働きの者、そしてさまざまな客がいるのは、山の中の大きな館だ。嬌態とすすり泣き、罵声、低く流れる歌声。

「私」はお客と顔を合わせることは固く禁じられていたが、常連である作家と出くわした時、彼は笑いながら「私」を童話のお姫さまにたとえた。また招かれざる客に姿を見られた際、その男は言った。「ちっちゃい癖に末恐ろしいようなべっぴんだったな。あれならじきにうんと稼げるようになるぜ」

そう、「私」はうつくしい子供だった。

『鈍色幻視行』に、『夜果つるところ』の表紙が違う、という話が出て来る。同じ初版なのに、二冊のカバーをはずし、重ねてみると微妙な違いがある。ぜんぜんベツモノならかえって気に留められないだろう。ちょっとした「錯覚」のような感じが、「ゆがみ」となって全体を覆う。これが『夜果つるところ』の物語の核にもなっている。

小さな目線で進むお話の多くがある種の爽快さと不気味さを持つのは、彼らが解釈をしないからだ。覗き見た大人の世界にしろ怪奇現象にしろ、子供は見間違いだとか自分はおかしいんじゃないかとか考えず、ダイレクトにあこがれや恐怖を受け止める。見えたはずのない光景、聞こえたはずのない会話が、頭にあったりもする。

目撃と想像、あるいは妄想がごっちゃになった弱い者の危機は、読み手を甘やかにゆさぶる。恩田さんがなんどかエッセイや小説内に書いているが、わたしたちは「この子は生き延びられるのか」という話が大好きだ。

だがそのうち、この年頃特有の容赦のなさにたじろぐことになる。「私」の中のある記憶と、そんなことができたはずはない、という思い。読み手の心からも同じ悲鳴があがるだろう。

館の名前は「墜月荘」。ツキガオチル、とも読める。ここにいる誰もが、すでに、あるいはこれから、運命に見放される。その壮絶な美。

『鈍色幻視行』が豪華客船なら本書は川を下る小舟。流れに身をまかせ、夜が果てるところをめざそう。わたしたちは、「私」は、光に行き着けるか。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ

間 室 道 子

【プロフィール】

雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『婦人画報』、朝日新聞デジタル「ほんやのほん」などに連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫)などがある。