【第272回】間室道子の本棚 『ある晴れたXデイに カシュニッツ短編傑作選』マリー・ルイーゼ・カシュニッツ/酒寄進一/編訳 東京創元社

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

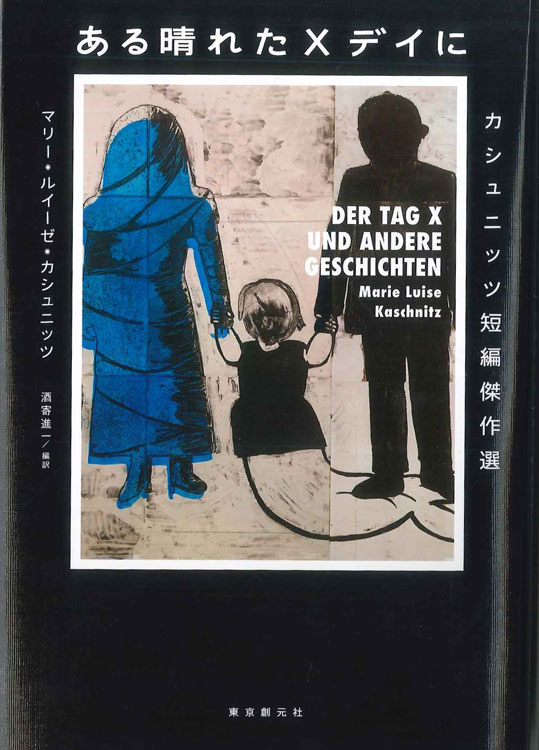

『ある晴れたXデイに カシュニッツ短編傑作選』

マリー・ルイーゼ・カシュニッツ/酒寄進一/編訳 東京創元社

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

あいかわらず「なんてへんなんだろう!」としかいいようがない。本書はこの欄の第243回で紹介した『その昔、N市では』の第二弾である。「怖い」「不思議」ではおさまらないカシュニッツの世界。

たとえば「ポップとミンゲル」の書き出しは、「よりによって、万聖節の前日に、どうしてあんなことになったの?」。読者はいきなりドラマのど真ん中だ。

これはある少年へのみんなからの問いかけであり、この子の目線で物語は進む。私がいちばんぞわぞわしたのは、質問しまくる「みんな」とは大人であり、両親や学校の先生にまじって「お医者さん」がいること。ラストで主人公は成長してる。それがひどくざんねん。

「火中の足」もすごい。最後の一行はトリハダもので、起きてることは異常なのに文学的に感動しちゃうのだ。ストーリーに対してアンビバレントに湧く読後感も本書の魅力である。

胸を打つのは三話目の「太った子」だ。本作の半ば手前ぐらいに出てくる一行が、全収録作への印象と重なった。「なにかを突き止めるべきなのに、それができないもどかしさ」。

主人公は中年女性の「わたし」で、彼女は曜日を決めて自宅の書棚を近所の子供たちに開放している。で、利用日ではない日に太った女の子がやってくるのである!

私の考えでは、人生でなにが嫌かって、気に入らない奴がいつまでも帰らないこと。いつのまにか部屋の中にいた十二歳くらいのその子は、本棚にはまったく目を向けず、「わたし」が食べる直前だった紅茶とオープンサンドをじーっと見てるもんだからゆずらざるをえない。本を読む気などさらさらないのだ、と主人公にはわかる。じゃあなんで来たんだよ~。

鈍重そうな手足、丸々とした顔、ぶっきらぼうな話しぶり。で、この娘が帰らないのよ~。

日本のこの手の不条理作品では、奥ゆかしい主人公ががまんを重ねて疲弊し、招かれざる客のずうずうしさはエスカレート、となりがち。本作が面白いのは、ヨーロッパのインテリ気質なのか(著者のカシュニッツはドイツの人)、「わたし」が逆襲することだ。

もちろん口に出しての攻撃材料やからかいのネタにはしない。でも心の中で外見を「芋虫そっくり」、コートの下の白い服を「間抜け」、立ち襟を「滑稽」と評す。でも気分が晴れるどころか、この子がいることで引き出される己の陰湿さやよどみも嫌。

やがてこの子には「痩せていて、スケートが上手で、黒い巻き毛で、嵐の夜には手すりに腰かけて歌を歌うお姉ちゃん」がいて、姉に対し複雑な気持ちを持っていることが「わたし」及び読者にはわかる。あら。新機軸の心的アドバンテージ。

それで、よせばいいのに「わたし」はやっと出て行った少女を尾行するのだ。そして・・・。

ラストシーン、はじめから好きになれなかった、すべてが気に入らなかった太った子はもういない。それがなんだかかなしい。

カシュニッツの短編は、いままでさわられたことのない私の心のひだをそっとなでて、去る。こまかなことは忘れても、手の感触が残り続ける。そんな十五編。おすすめ。

たとえば「ポップとミンゲル」の書き出しは、「よりによって、万聖節の前日に、どうしてあんなことになったの?」。読者はいきなりドラマのど真ん中だ。

これはある少年へのみんなからの問いかけであり、この子の目線で物語は進む。私がいちばんぞわぞわしたのは、質問しまくる「みんな」とは大人であり、両親や学校の先生にまじって「お医者さん」がいること。ラストで主人公は成長してる。それがひどくざんねん。

「火中の足」もすごい。最後の一行はトリハダもので、起きてることは異常なのに文学的に感動しちゃうのだ。ストーリーに対してアンビバレントに湧く読後感も本書の魅力である。

胸を打つのは三話目の「太った子」だ。本作の半ば手前ぐらいに出てくる一行が、全収録作への印象と重なった。「なにかを突き止めるべきなのに、それができないもどかしさ」。

主人公は中年女性の「わたし」で、彼女は曜日を決めて自宅の書棚を近所の子供たちに開放している。で、利用日ではない日に太った女の子がやってくるのである!

私の考えでは、人生でなにが嫌かって、気に入らない奴がいつまでも帰らないこと。いつのまにか部屋の中にいた十二歳くらいのその子は、本棚にはまったく目を向けず、「わたし」が食べる直前だった紅茶とオープンサンドをじーっと見てるもんだからゆずらざるをえない。本を読む気などさらさらないのだ、と主人公にはわかる。じゃあなんで来たんだよ~。

鈍重そうな手足、丸々とした顔、ぶっきらぼうな話しぶり。で、この娘が帰らないのよ~。

日本のこの手の不条理作品では、奥ゆかしい主人公ががまんを重ねて疲弊し、招かれざる客のずうずうしさはエスカレート、となりがち。本作が面白いのは、ヨーロッパのインテリ気質なのか(著者のカシュニッツはドイツの人)、「わたし」が逆襲することだ。

もちろん口に出しての攻撃材料やからかいのネタにはしない。でも心の中で外見を「芋虫そっくり」、コートの下の白い服を「間抜け」、立ち襟を「滑稽」と評す。でも気分が晴れるどころか、この子がいることで引き出される己の陰湿さやよどみも嫌。

やがてこの子には「痩せていて、スケートが上手で、黒い巻き毛で、嵐の夜には手すりに腰かけて歌を歌うお姉ちゃん」がいて、姉に対し複雑な気持ちを持っていることが「わたし」及び読者にはわかる。あら。新機軸の心的アドバンテージ。

それで、よせばいいのに「わたし」はやっと出て行った少女を尾行するのだ。そして・・・。

ラストシーン、はじめから好きになれなかった、すべてが気に入らなかった太った子はもういない。それがなんだかかなしい。

カシュニッツの短編は、いままでさわられたことのない私の心のひだをそっとなでて、去る。こまかなことは忘れても、手の感触が残り続ける。そんな十五編。おすすめ。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ

間 室 道 子

【プロフィール】

ラジオ、TVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『Precious』、『Fino』に連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫)などがある。