【第292回】間室道子の本棚 『ピアノを尋ねて』クオ・チャンシェン 倉本知明訳/新潮社

「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。

本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。

本人のコメントと共にお楽しみください。

* * * * * * * *

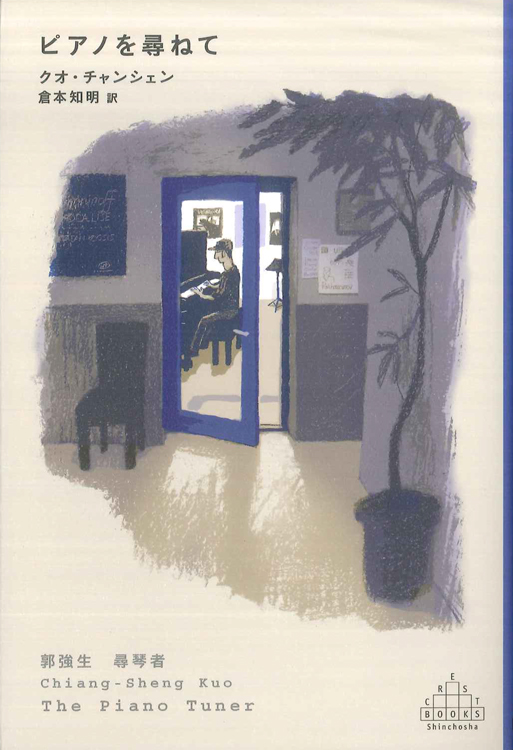

『ピアノを尋ねて』

クオ・チャンシェン 倉本知明訳/新潮社

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。

* * * * * * * *

舞台は台湾。まず登場するのは、五十代半ばで二十歳年下のエミリーと再婚した林サン。成功したビジネスマンで長身。美しい銀髪。愛車はフェラーリ。(「リンさん」と呼ばれているこの男の家は、物語に詳細は出てこないが日本と関係があるようだ)。

エミリーは音楽家で、友達がほとんどいない林サンには文化的に華やいだ老後が待っているはずだった。しかし彼女は結婚四年目に病気で死ぬ。自分は六十を超えた。彼女がひらいていた音楽教室も、自宅用に買ってあげたスタインウェイのピアノ(約1350万円!)も、なにもかもがむなしい。

教室の閉鎖を決め、ピアノたちをどうしようか、という時、彼の前にあらわれたのは調律を請け負っていた「わたし」だった。かつての天才的ピアニスト。現在四十代。挫折した男。

亡き妻、ひとりぼっちで老いゆくお金持ち、夢破れた調律師。三人がからみあいながら物語は進行し、そこにラマニノフ、グールド、リヒテル、シューベルトなど、有名作曲家や演奏家のエピソードがちりばめられていく。私が象徴的だと思ったのは巨匠リヒテルの一言だ。

晩年、自身のドキュメンタリー映画でインタビュアーに「あなたはどんなピアノを弾きたいと思うのですか?」と聞かれたリヒテルはぽつりと言う。

「わたしが欲しいと思うものはいつだってないんだ」

エミリー、林サン、「わたし」はそれぞれ人生のままならなさを味わってきたが、苦難の連続というより、私の考えではラッキーなことも多かったと思う。

たとえば「わたし」。餃子屋を切り盛りして五人の子供を育てた父親は、小学校の音楽教師に「息子さんにはピアノの才能が」と言われても鼻で笑う。でも「わたし」にはこの邸先生がいた。彼女は無償でレッスンをし、自腹を切って「わたし」が自分の大学時代の指導教師の門弟になれるようにしてくれた。だが。

一方エミリー。特待クラス、留学などを積み上げてきたが音楽活動はぱっとせず、これ以上婚期を伸ばすと・・・、という年齢になっていた彼女は林サンと出会い、結婚一周年には彼がスポンサーとなりソロコンサートも開催できた。しかし。

ふたたび邸先生と「わたし」。教え子がピアノを弾かなくなったことを知ると、彼女は海外で名をあげたピアニストを紹介してくれた。十七歳になった「わたし」と心身を休めるため台湾に戻ってきたこの男はうまくいく。そして「わたし」はある日、急遽コンサートをすることになった彼から夢のような提案をされるのだ。なのに。

そして美しくアカデミックな若妻を得た林サン。だが彼は、亡きエミリーがスタインウェイの音に不満を持っていたことを知る。最上級のピアノでこうなら、妻はあとなにを隠していたんだろう?その死により結婚生活は終わったのに、こまかな齟齬が暴かれていく。

ぜったい手に入らない物や事は、絶望とともにあきらめももたらすが、愛やチャンスや理想が向こうからやってきて「手を伸ばせばそこに」となった!なのに、それらといちばん近づいたのは、じつはすれ違った時だと気づかされたら――。人は執着したり己を歪めたり孤独にさいなまれたりするだろう。思いがあるからこそ、「欲しいものはいつだってない」のだ。

音楽小説への賞賛は「文章を読んでいるのに耳で聞いたように音楽がたちあらわれる」というのが多いけど、私には本書は、「視点の物語」として楽しめた。「物語の語り手とピアノの調律師という仕事のあいだには意外な共通点がある」と語る「わたし」。そして、「リヒテルの演奏の聞きどころは、音符と音符のあいだにある短い静けさだ」と言った療養中のピアニスト。

読み終わっても、「これはほんとう?」「どっちなの?」「ほかになにが?」という謎が、登場人物それぞれに残る。耳をすますように、語られなかった彼らの人生に思いを馳せよう。

エミリーは音楽家で、友達がほとんどいない林サンには文化的に華やいだ老後が待っているはずだった。しかし彼女は結婚四年目に病気で死ぬ。自分は六十を超えた。彼女がひらいていた音楽教室も、自宅用に買ってあげたスタインウェイのピアノ(約1350万円!)も、なにもかもがむなしい。

教室の閉鎖を決め、ピアノたちをどうしようか、という時、彼の前にあらわれたのは調律を請け負っていた「わたし」だった。かつての天才的ピアニスト。現在四十代。挫折した男。

亡き妻、ひとりぼっちで老いゆくお金持ち、夢破れた調律師。三人がからみあいながら物語は進行し、そこにラマニノフ、グールド、リヒテル、シューベルトなど、有名作曲家や演奏家のエピソードがちりばめられていく。私が象徴的だと思ったのは巨匠リヒテルの一言だ。

晩年、自身のドキュメンタリー映画でインタビュアーに「あなたはどんなピアノを弾きたいと思うのですか?」と聞かれたリヒテルはぽつりと言う。

「わたしが欲しいと思うものはいつだってないんだ」

エミリー、林サン、「わたし」はそれぞれ人生のままならなさを味わってきたが、苦難の連続というより、私の考えではラッキーなことも多かったと思う。

たとえば「わたし」。餃子屋を切り盛りして五人の子供を育てた父親は、小学校の音楽教師に「息子さんにはピアノの才能が」と言われても鼻で笑う。でも「わたし」にはこの邸先生がいた。彼女は無償でレッスンをし、自腹を切って「わたし」が自分の大学時代の指導教師の門弟になれるようにしてくれた。だが。

一方エミリー。特待クラス、留学などを積み上げてきたが音楽活動はぱっとせず、これ以上婚期を伸ばすと・・・、という年齢になっていた彼女は林サンと出会い、結婚一周年には彼がスポンサーとなりソロコンサートも開催できた。しかし。

ふたたび邸先生と「わたし」。教え子がピアノを弾かなくなったことを知ると、彼女は海外で名をあげたピアニストを紹介してくれた。十七歳になった「わたし」と心身を休めるため台湾に戻ってきたこの男はうまくいく。そして「わたし」はある日、急遽コンサートをすることになった彼から夢のような提案をされるのだ。なのに。

そして美しくアカデミックな若妻を得た林サン。だが彼は、亡きエミリーがスタインウェイの音に不満を持っていたことを知る。最上級のピアノでこうなら、妻はあとなにを隠していたんだろう?その死により結婚生活は終わったのに、こまかな齟齬が暴かれていく。

ぜったい手に入らない物や事は、絶望とともにあきらめももたらすが、愛やチャンスや理想が向こうからやってきて「手を伸ばせばそこに」となった!なのに、それらといちばん近づいたのは、じつはすれ違った時だと気づかされたら――。人は執着したり己を歪めたり孤独にさいなまれたりするだろう。思いがあるからこそ、「欲しいものはいつだってない」のだ。

音楽小説への賞賛は「文章を読んでいるのに耳で聞いたように音楽がたちあらわれる」というのが多いけど、私には本書は、「視点の物語」として楽しめた。「物語の語り手とピアノの調律師という仕事のあいだには意外な共通点がある」と語る「わたし」。そして、「リヒテルの演奏の聞きどころは、音符と音符のあいだにある短い静けさだ」と言った療養中のピアニスト。

読み終わっても、「これはほんとう?」「どっちなの?」「ほかになにが?」という謎が、登場人物それぞれに残る。耳をすますように、語られなかった彼らの人生に思いを馳せよう。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ

間 室 道 子

【プロフィール】

ラジオ、TVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『Precious』、『Fino』に連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫)などがある。