【イベントレポート】河内タカ×岡本仁、イームズとイサム・ノグチの秘話を語る。

河内タカ×岡本仁、イームズとイサム・ノグチの秘話を語る。『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』刊行記念対談

イームズ夫妻の暮らしと哲学がつまった「イームズハウス」

河内タカ氏(以下、河内):ここ数年の岡本さんってほとんど旅に出られていて、ほとんど東京にいらっしゃいませんね。一昨日帰ってきて、明日からまた旅に出られるんですよね。

岡本仁氏(以下、岡本):次は10日間くらいですね。

河内:そんな岡本さんの新刊『また旅。』(京阪神エルマガジン社)では、一番最初の都市、長崎でいきなりイームズが登場しますね。

イームズハウス

「イームズハウス」は、アメリカの建築雑誌『アーツ・アンド・アーキテクチュア』の企画で行われた、戦後の住宅需要に応えるモデルハウスを新しい建材でつくるという実験的住宅建築プログラム「ケース・スタディ・ハウス」のひとつ。 成型合板などの軍事技術も取り入れつつ、規格のもので組み立てただけのシンプルなプレハブ住宅です。外観は、赤と黄色、黒でグリッドされている、モンドリアンの絵のよう。イームズの代表作のひとつであるユニット式キャビネット「ストレージユニット」の拡大版ですね。

ここにイームズ夫妻は30年間住んでいた。壁一面に自分たちのコレクションや絵を飾ったり、さきほど話に出た鯨の張り子のおもちゃや石ころといった、僕らにとってはジャンクなものも大事そうに置いてあって、今も残されている。彼らが楽しく暮らすコツだったんでしょうね。

岡本:フォークアートが、最先端の家具の中に飾られているのが印象的でしたね。

イームズとイサム・ノグチのつながりに、日本人画家の存在

河内:このカッチーナ人形を見てください。「カッチーナ」はアメリカインディアンのホピ族が信仰する精霊のような存在で、カッチーナ人形はお守りのようなものです。芸術的にも高く評価されていて、マックス・エルンストやマルセル・デュシャンなどの知的なアーティストたちも熱心にコレクションをしていました。

岡本さんが好きな画家である猪熊弦一郎も持っていましたね。

スクリーンに映し出されているのがカッチーナ人形。

岡本:彼が1955年にアメリカ経由でパリに渡ろうとした際に、アメリカで最初に買ったのがカッチーナ人形だったんです。また、アントニン・レーモンドが猪熊にカッチーナ人形をプレゼントしています。レーモンドは人づてに渡したんですが、託したその人が、イサム・ノグチだった。

猪熊といえば、NYにアパートを借りて20年住んでいたのですが、イームズ夫妻も遊びに来ていました。仲が良かったんですね。

河内:猪熊弦一郎は画家、イームズはデザイナーですが、どこでつながりが?

岡本:間にイサム・ノグチがいるんです。最初に日本に輸入されたであろうイームズ・チェア2脚は、イサム・ノグチが猪熊とインテリアデザイナーの剣持勇へ送るように指示したものと言われています。

“イームズブーム”はどのようにして生まれた?

河内:イームズプロダクトが正式に日本に入ってきたものの第1号ですね。日本でイームズをちゃんと紹介した雑誌は1995年の『BRUTUS』が最初で、担当編集者が岡本さんでした。なぜ、特集をしようと思ったんですか?

岡本:当時、イームズのビンテージものをコレクションする人が少しずつ増えていて、扱うお店も出始めていたんです。その中の一人から、東京造形大の学生がふたりでつくっているというフリーペーパーをもらったんです。当時は、フリーペーパーというと音楽や映画をテーマにしたものが多かったんですが、デザインやグラフィックを扱ったものだった。そういう時代になりつつあるのかな?と思ったことがひとつ目の理由。

もうひとつの理由は、当時NIGOくんと高橋盾(愛称:ジョニオ)さんが裏原宿ではじめたお店「NOWHERE UNDERCOVER」の外観が「イームズハウス」のミニチュアだったんですね。ふたりともイームズチェアのコレクターだと聞いて、「若い人がかっこいい、新しい、と思うのは何故だろう」と考えたんです。それで、イームズはミッドセンチュリーで時代的には昔のものだけど「未来の家具」というタイトルにしたんです。

河内:2000年発刊の『relax』の「Supreme(シュプリーム)」特集号でもイームズを扱っていますが、ここにもNIGOさんと高橋盾さんが登場してましたね。この号には、松田優作がイームズのラウンジチェアに座っている写真のポスターが付いていますよね。これはどういう意図で?

岡本:『BRUTUS』のイームズ特集(1995年)でジョニオくんにインタビューした時に、松田優作が古い映画のパンフレット(『蘇える金狼 』(1979年))でラウンジチェアに座っていたという話をしていたのを覚えていて。それで、写真を探して、使用許可をもらって、ポスターにして付けたんです。

河内:『relax』で特集した翌年の2001年にはイームズブームのピークがやってきました。東京都美術館では展覧会が行われましたし、プロダクトもどんどん輸入されましたね。僕は当時アメリカに住んでいて、日本での“ブームが来ては去る”という風潮に違和感を覚えていました。イームズについては、僕は日常的に使っていて、今にいたるまでずっとファンであり続けているので。

イームズのシェルチェア

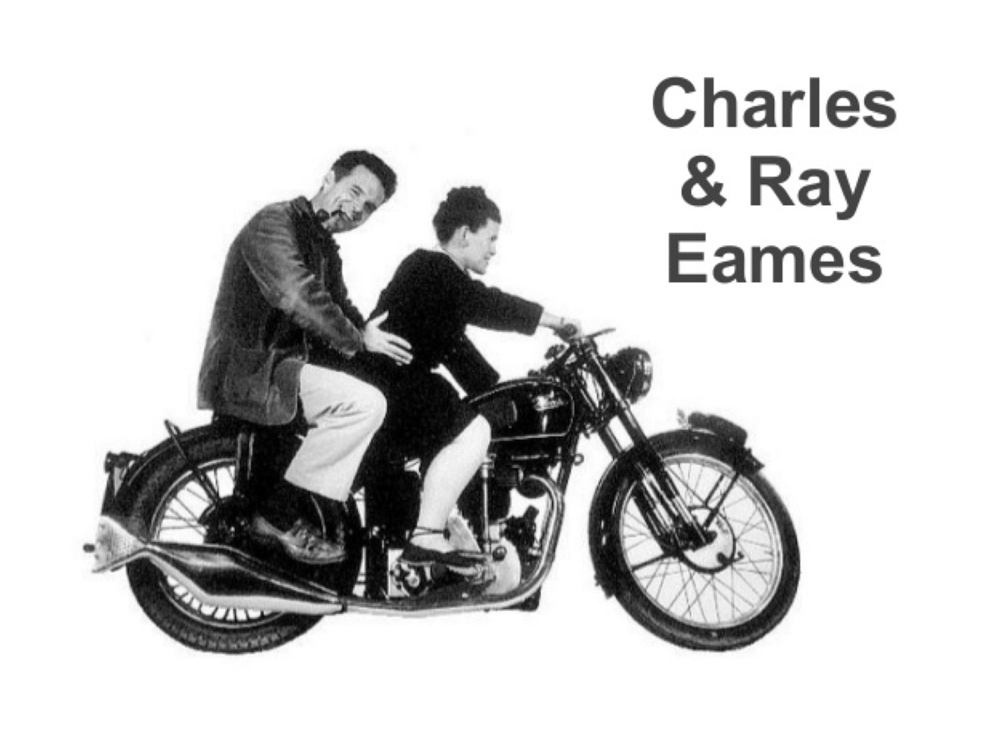

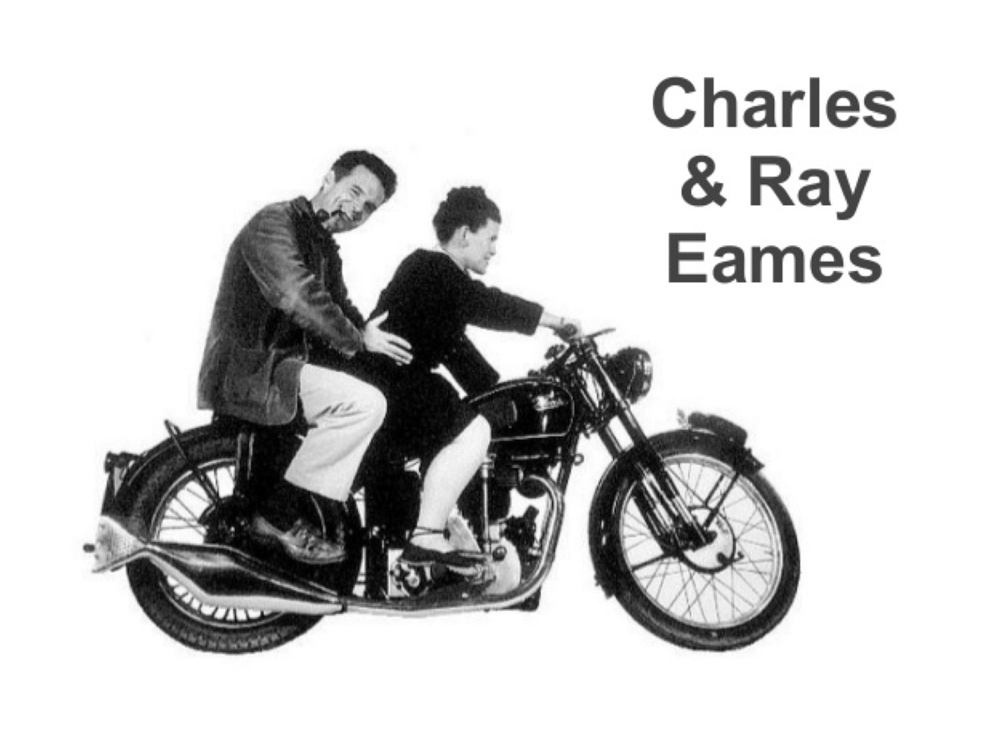

グラフィックデザイナーでもあったイームズ夫妻は、プロモーションも自ら行っていた。「夫妻がハーレーダビッドソンに乗ったこのポスター、僕と岡本さんも好きな映画、19歳の男の子と79歳のおばあちゃんの恋愛を描いた『ハロルドとモード 少年は虹を渡る』(1971年)の宣伝用ポスターはイームズのポスターへのオマージュだったと思う」(河内氏)

岡本:僕もブームに加担する仕事はしていますが、同じように思っていました。他の雑誌で「イームズは卒業」とか言われると、俺は永遠に留年でいいわ!みたいな(笑)。

河内:今回の本でも、全部イームズのイスに座っているので、僕にとっては好き以上の何かがある。美しいし、素材は硬いんだけど座っていて疲れない。機能的にも優れているんです。

「日常に溶け込むのが“いいイームズ”」(岡本)

河内:そういえば、岡本さんはこの前、鹿児島に行かれていましたね。鹿児島空港のイスもイームズなんですよね。

岡本:鹿児島らしいというか、黄色やオレンジのシェルチェアです。 『BRUTUS』で特集をやった時から思っていたことなんですが、イームズって、思いもしないところに置いてあるんです。でも、それがいい。東京では、中央区役所の待合室にあったし、伊勢丹 新宿店の新宿通りに面したところに置いてあった。流行っているイームズとは違う、誰も気にしないイームズ。その代表格が、鹿児島空港のイームズだと思うんです。

河内:アメリカにはイームズが使われている小学校や中学校もありますよね。イームズのプロダクトは価格が高いものではなく、日常で使っていて、飽きない、壊れにくいデザインというのが基本。

岡本:いつも同じ形で同じ値段、というのがイームズの理想だった。

河内:デザイン性というより実用性ということですよね。

岡本:ところが、ブームの時にビンテージが高い価格で売買されるということが起きた。新しいものも古いものも、価値は変わらないのに。

「イサム・ノグチは彫刻家であり、家具デザイナーでもある、珍しいオールラウンダー」(河内)

イームズハウスで1951年4月24日に行われたティーパーティーのひと幕。イームズ夫妻は、チャーリー・チャップリン夫妻とイサム・ノグチ、山口淑子さんを招いた。夫妻が、日本のライフスタイルから影響を受けているという話にも及んだ。

河内:それでは、次はイサム・ノグチの話に。『また旅。』の札幌のページで、岡本さんは彼の遺作であるモエレ沼公園を紹介していますね。

岡本:モエレ沼公園は、もともと沼だったんです。そこをゴミで埋め立て、公園にした。イサム・ノグチは、まだ埋め立て中の、ゴミが舞っている段階で見に来たんです。当時、彼は他にも候補地を見ていますが、他のところは断って、「これは僕のやるべき仕事です」と言ったそうです。

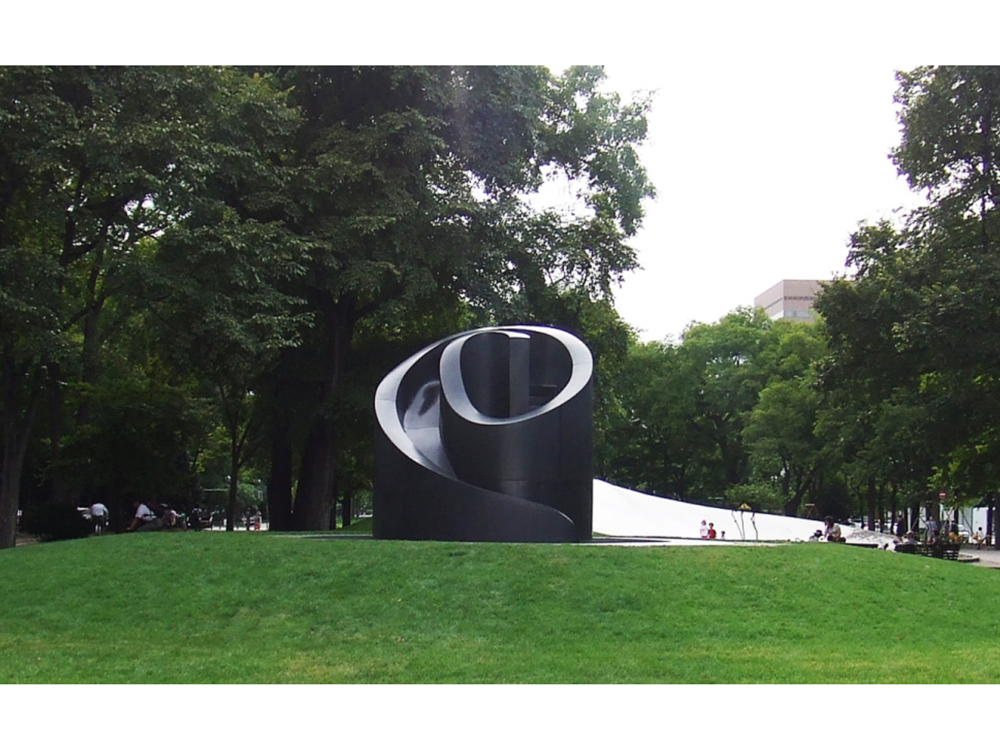

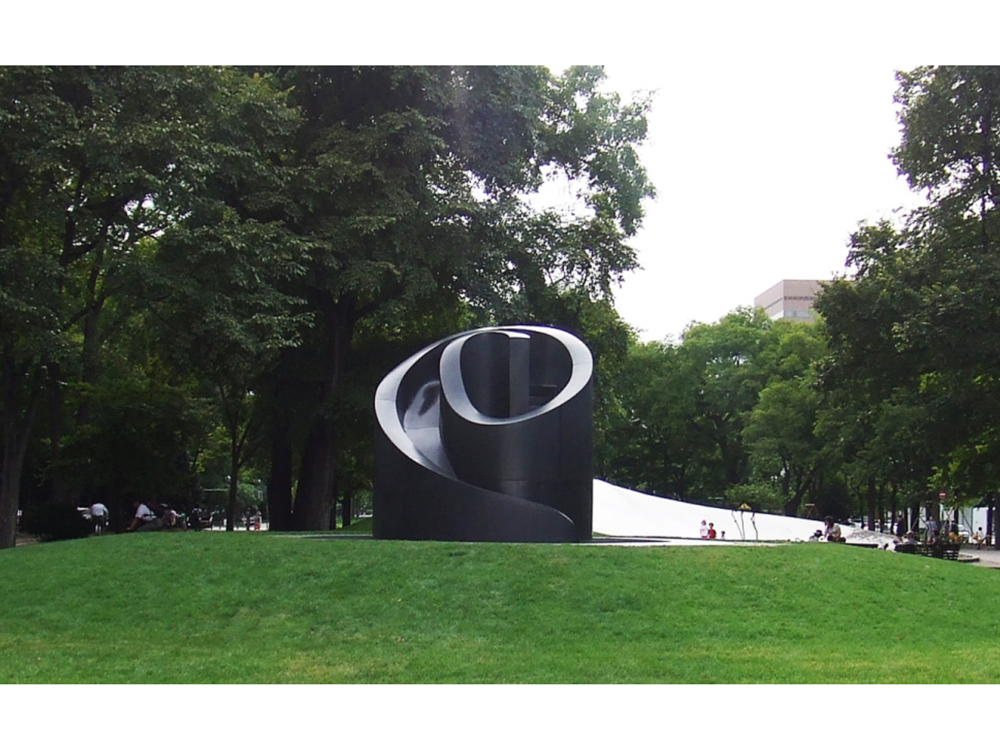

「ブラック・スライド・マントラ」

岡本:札幌市に、モエレ沼公園とは別にもう一つ作品を作ってほしいと依頼され、つくったものです。市が用意した場所は「くじら山」と呼ばれる、子ども達が遊ぶための、ただのスロープがある場所。それを壊して、作品を置こうということだったんですね。

市に案内されてみると、子ども達が楽しそうに遊んでいた。イサム・ノグチはこれを見て「私が入ることで壊したくない」と言ったそうです。あらかじめ用意していた作品の模型を壊し、座り込んで考えた末に「ここなら置いてもいい」と示したのが、8丁目と9丁目の間の道路だった。

河内:この彫刻をつくるために、道路を潰しちゃったんだ。札幌市は。すごいことですね。

イサム・ノグチは彫刻家というイメージが強いと思いますが、岡本さんは彼のランドスケープアートに注目していますよね。

岡本:デザインとして好きなのはイームズだったから、彼の家具などのプロダクトは認識していたくらいでした。ところが、香川県高松市にあるイサム・ノグチ庭園美術館で「ブラック・スライド・マントラ」の模型を見た時に興味が湧いて。作品の所在地に札幌市と書いてあったんだけど、自分は札幌市に住んでいたのに見たことがない、と。そこから探求が始まりました。

河内:僕はその逆で、最初の入り口が彫刻家のイサム・ノグチで、後からプロダクトが付いてきた。彼は彫刻家でもあり、家具デザイナーでもある、オールラウンダー。欧米のアーティストにノグチのような人はあまりいなかったと思います。

イサム・ノグチがデザインしたテーブル

評価されているコーヒーテーブルは、1939年に、もともとMoMAの館長のために1つだけつくり、それがいいデザインだということで、ハーマンミラーが商品化したんです。いわゆる“ミッドセンチュリー”よりも前に作っているんですね。

そして、彼の作品だと知らない人も多い「AKARI」シリーズ。200種類くらいあるんです。岐阜の提灯メーカー・オゼキがつくっています。これに関して、イサムはこう言っています。「ガラスやプラスチックよりも紙と竹と木という、古来のものの方が、どんなに美しく、効果を発揮しているかを、いまさら言うまでもない。外国育ちの僕には特に行灯が畳の生活様式に合ったものとして、興味深く感じられるのです」と。イサムは外国人というスタンスだったし、彼が解釈する日本のプロダクトが、彼を通ることで、こういうものに変わる。

岡本:逆に、職人だとこんな形は考えないですよね。

河内:また、イサムはこんなことも言っています。「明かりと言う言葉は太陽の光や月の光を部屋に入れようという意味からこの言葉ができ、漢字の文字も日(太陽)と月とで出来ている。今日あまりにも生活が近代化し機械化した現代人にとって、自然光に近い照明は憧れに近いものがあり、和紙を透かしてくる明かりには、ほどよく光を分散させ部屋全体に柔らかい光を流してくれる。『AKARI』は光そのものが彫刻であり、影のない彫刻をねらった作品」。彼としては、彫刻目線で「AKARI」を作っている。技術的というよりも、彫刻ならではの造形。光を使う彫刻なんてなかったから、テクノロジーというか、人間の技術が発達することでできるようになったもの、という見方もできると思う。

イサム・ノグチと「AKARI」シリーズ

「アートと、そうでないものの境界をなくしたところがイサム・ノグチの魅力」(岡本)

岡本:僕は「AKARI」が彼の作品と知らないうちに使っていました。

モエレ沼公園は、僕は彼の作品だと認識して見学に行ったけど、近所の人は子どもを遊ばせたりしていて、イサム・ノグチを意識することなく日常に溶け込んでいる。「ブラック・スライド・マントラ」は、子ども達にとっては順番待ちするくらいの大好きな遊具。アートであるものと、そうでないものの境界を完全になくしてしまっている。

それがイサムが望んでいたことなのかなと思うと、ホロリときてしまいました。

河内:それを本人は見ていないんですよね。設計、モデルもつくって納めた後に、すぐ亡くなってしまったから。

岡本:普通はそれでプロジェクトは頓挫するものだけど、当時の札幌市長が「これは、私とノグチ先生の約束だから、絶対にやります」と言ったそうです。これにも僕は、ホロリときましたね。

『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』をモチーフにしたBEAMS のTシャツ。

銀座 蔦屋書店でもご購入いただけます(7月末まで)。

【プロフィール】

河内 タカ(かわち たか)

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジへ留学し、卒業後はニューヨークに拠点を移し、アートや写真に関する展覧会のキュレーションや写真集の編集を数多く手がける。米国に30年間暮らした後の2011年に帰国。2016年には自身の体験を通したアートや写真のことを綴った著書『アートの入り口 [アメリカ編]』、及び『アートの入り口 [ヨーロッパ編]』(共に太田出版)を刊行。現在は京都に本社を置く便利堂の海外事業部を統括し、写真印刷技法であるコロタイプを国際的に広めるために活動を行いながら、ライターとしても『日本経済新聞』の「美の十選」をはじめ、『& Premium』などへ執筆を行なっている。

岡本 仁(おかもと ひとし)

1954年、北海道生まれ。マガジンハウスにて『ブルータス』『クウネル』『リラックス』などの雑誌編集に携わった後、2009年に同社を退社し、同年にランドスケーププロダクツに入社。家具や内装や飲食など、具体的にものをつくる会社の中で、カタチのないもの=コミュニティづくりやコンセプト・メイキングなどを担当している。著書に『ぼくの鹿児島案内』『ぼくの香川案内』『ぼくらの岡山案内』『果てしのない本の話』『ぼくの東京地図』など。また雑誌『暮しの手帖』『& Premium』でエッセイを連載中。

岡本仁氏(左)、河内タカ氏(右)

2019年5月9日、アートや写真の分野で活躍する河内タカ氏の建築デザインに関するエッセイ『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(オークラ出版)刊行記念トークイベントが銀座 蔦屋書店で開催された。対談ゲストは、編集者の岡本仁氏。

今回のテーマは、「Eames(イームズ)&イサム・ノグチ」。両者は、河内氏の今回の著書でキーとなる人物。また、岡本氏が編集を担当した雑誌『BRUTUS』の特集「イームズ 未来の家具」(1995年6月1日号)によって、イームズの名前と家具が日本で広く知られるようになったほか、イサム・ノグチゆかりの場所も早くから紹介している。

チャールズ&レイ・イームズとイサム・ノグチへの思い入れが深い二人からは、どんなエピソードが繰り出されるのか。

今回のテーマは、「Eames(イームズ)&イサム・ノグチ」。両者は、河内氏の今回の著書でキーとなる人物。また、岡本氏が編集を担当した雑誌『BRUTUS』の特集「イームズ 未来の家具」(1995年6月1日号)によって、イームズの名前と家具が日本で広く知られるようになったほか、イサム・ノグチゆかりの場所も早くから紹介している。

チャールズ&レイ・イームズとイサム・ノグチへの思い入れが深い二人からは、どんなエピソードが繰り出されるのか。

イームズ夫妻の暮らしと哲学がつまった「イームズハウス」

河内タカ氏(以下、河内):ここ数年の岡本さんってほとんど旅に出られていて、ほとんど東京にいらっしゃいませんね。一昨日帰ってきて、明日からまた旅に出られるんですよね。

岡本仁氏(以下、岡本):次は10日間くらいですね。

河内:そんな岡本さんの新刊『また旅。』(京阪神エルマガジン社)では、一番最初の都市、長崎でいきなりイームズが登場しますね。

左から、『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(河内タカ 著、オークラ出版 刊)、『また旅。』(岡本仁 著、京阪神エルマガジン社 刊)。後者は岡本氏が約6年間にわたって『暮しの手帖』で連載してきた「きょうの買い物」をまとめたもの。

岡本:長崎には「凧揚げ」に興味があって行ったんです。長崎では「ハタ揚げ」と言うんですが、このハタのデザインが面白いんです。これ以外にも何を見ようかと考えて思い出したのが、アメリカのロサンゼルスにある「イームズハウス」の居間に飾られていた長崎の民芸品の、鯨の張り子のおもちゃ。これを現地で購入したら別のお店で「なぜこれを買ったんですか?」と聞かれて。そこのご主人とイームズの話をした……という話を本に書いています。

河内:デザイナー夫婦であるチャールズ & レイ・イームズが暮らした「イームズハウス」は、彼らが手掛けた唯一の建築物ですね。

岡本:長崎には「凧揚げ」に興味があって行ったんです。長崎では「ハタ揚げ」と言うんですが、このハタのデザインが面白いんです。これ以外にも何を見ようかと考えて思い出したのが、アメリカのロサンゼルスにある「イームズハウス」の居間に飾られていた長崎の民芸品の、鯨の張り子のおもちゃ。これを現地で購入したら別のお店で「なぜこれを買ったんですか?」と聞かれて。そこのご主人とイームズの話をした……という話を本に書いています。

河内:デザイナー夫婦であるチャールズ & レイ・イームズが暮らした「イームズハウス」は、彼らが手掛けた唯一の建築物ですね。

イームズハウス

「イームズハウス」は、アメリカの建築雑誌『アーツ・アンド・アーキテクチュア』の企画で行われた、戦後の住宅需要に応えるモデルハウスを新しい建材でつくるという実験的住宅建築プログラム「ケース・スタディ・ハウス」のひとつ。 成型合板などの軍事技術も取り入れつつ、規格のもので組み立てただけのシンプルなプレハブ住宅です。外観は、赤と黄色、黒でグリッドされている、モンドリアンの絵のよう。イームズの代表作のひとつであるユニット式キャビネット「ストレージユニット」の拡大版ですね。

ここにイームズ夫妻は30年間住んでいた。壁一面に自分たちのコレクションや絵を飾ったり、さきほど話に出た鯨の張り子のおもちゃや石ころといった、僕らにとってはジャンクなものも大事そうに置いてあって、今も残されている。彼らが楽しく暮らすコツだったんでしょうね。

岡本:フォークアートが、最先端の家具の中に飾られているのが印象的でしたね。

イームズとイサム・ノグチのつながりに、日本人画家の存在

河内:このカッチーナ人形を見てください。「カッチーナ」はアメリカインディアンのホピ族が信仰する精霊のような存在で、カッチーナ人形はお守りのようなものです。芸術的にも高く評価されていて、マックス・エルンストやマルセル・デュシャンなどの知的なアーティストたちも熱心にコレクションをしていました。

岡本さんが好きな画家である猪熊弦一郎も持っていましたね。

スクリーンに映し出されているのがカッチーナ人形。

岡本:彼が1955年にアメリカ経由でパリに渡ろうとした際に、アメリカで最初に買ったのがカッチーナ人形だったんです。また、アントニン・レーモンドが猪熊にカッチーナ人形をプレゼントしています。レーモンドは人づてに渡したんですが、託したその人が、イサム・ノグチだった。

猪熊といえば、NYにアパートを借りて20年住んでいたのですが、イームズ夫妻も遊びに来ていました。仲が良かったんですね。

河内:猪熊弦一郎は画家、イームズはデザイナーですが、どこでつながりが?

岡本:間にイサム・ノグチがいるんです。最初に日本に輸入されたであろうイームズ・チェア2脚は、イサム・ノグチが猪熊とインテリアデザイナーの剣持勇へ送るように指示したものと言われています。

“イームズブーム”はどのようにして生まれた?

河内:イームズプロダクトが正式に日本に入ってきたものの第1号ですね。日本でイームズをちゃんと紹介した雑誌は1995年の『BRUTUS』が最初で、担当編集者が岡本さんでした。なぜ、特集をしようと思ったんですか?

岡本:当時、イームズのビンテージものをコレクションする人が少しずつ増えていて、扱うお店も出始めていたんです。その中の一人から、東京造形大の学生がふたりでつくっているというフリーペーパーをもらったんです。当時は、フリーペーパーというと音楽や映画をテーマにしたものが多かったんですが、デザインやグラフィックを扱ったものだった。そういう時代になりつつあるのかな?と思ったことがひとつ目の理由。

もうひとつの理由は、当時NIGOくんと高橋盾(愛称:ジョニオ)さんが裏原宿ではじめたお店「NOWHERE UNDERCOVER」の外観が「イームズハウス」のミニチュアだったんですね。ふたりともイームズチェアのコレクターだと聞いて、「若い人がかっこいい、新しい、と思うのは何故だろう」と考えたんです。それで、イームズはミッドセンチュリーで時代的には昔のものだけど「未来の家具」というタイトルにしたんです。

河内:2000年発刊の『relax』の「Supreme(シュプリーム)」特集号でもイームズを扱っていますが、ここにもNIGOさんと高橋盾さんが登場してましたね。この号には、松田優作がイームズのラウンジチェアに座っている写真のポスターが付いていますよね。これはどういう意図で?

岡本:『BRUTUS』のイームズ特集(1995年)でジョニオくんにインタビューした時に、松田優作が古い映画のパンフレット(『蘇える金狼 』(1979年))でラウンジチェアに座っていたという話をしていたのを覚えていて。それで、写真を探して、使用許可をもらって、ポスターにして付けたんです。

河内:『relax』で特集した翌年の2001年にはイームズブームのピークがやってきました。東京都美術館では展覧会が行われましたし、プロダクトもどんどん輸入されましたね。僕は当時アメリカに住んでいて、日本での“ブームが来ては去る”という風潮に違和感を覚えていました。イームズについては、僕は日常的に使っていて、今にいたるまでずっとファンであり続けているので。

イームズのシェルチェア

グラフィックデザイナーでもあったイームズ夫妻は、プロモーションも自ら行っていた。「夫妻がハーレーダビッドソンに乗ったこのポスター、僕と岡本さんも好きな映画、19歳の男の子と79歳のおばあちゃんの恋愛を描いた『ハロルドとモード 少年は虹を渡る』(1971年)の宣伝用ポスターはイームズのポスターへのオマージュだったと思う」(河内氏)

岡本:僕もブームに加担する仕事はしていますが、同じように思っていました。他の雑誌で「イームズは卒業」とか言われると、俺は永遠に留年でいいわ!みたいな(笑)。

河内:今回の本でも、全部イームズのイスに座っているので、僕にとっては好き以上の何かがある。美しいし、素材は硬いんだけど座っていて疲れない。機能的にも優れているんです。

「日常に溶け込むのが“いいイームズ”」(岡本)

河内:そういえば、岡本さんはこの前、鹿児島に行かれていましたね。鹿児島空港のイスもイームズなんですよね。

岡本:鹿児島らしいというか、黄色やオレンジのシェルチェアです。 『BRUTUS』で特集をやった時から思っていたことなんですが、イームズって、思いもしないところに置いてあるんです。でも、それがいい。東京では、中央区役所の待合室にあったし、伊勢丹 新宿店の新宿通りに面したところに置いてあった。流行っているイームズとは違う、誰も気にしないイームズ。その代表格が、鹿児島空港のイームズだと思うんです。

河内:アメリカにはイームズが使われている小学校や中学校もありますよね。イームズのプロダクトは価格が高いものではなく、日常で使っていて、飽きない、壊れにくいデザインというのが基本。

岡本:いつも同じ形で同じ値段、というのがイームズの理想だった。

河内:デザイン性というより実用性ということですよね。

岡本:ところが、ブームの時にビンテージが高い価格で売買されるということが起きた。新しいものも古いものも、価値は変わらないのに。

「イサム・ノグチは彫刻家であり、家具デザイナーでもある、珍しいオールラウンダー」(河内)

イームズハウスで1951年4月24日に行われたティーパーティーのひと幕。イームズ夫妻は、チャーリー・チャップリン夫妻とイサム・ノグチ、山口淑子さんを招いた。夫妻が、日本のライフスタイルから影響を受けているという話にも及んだ。

河内:それでは、次はイサム・ノグチの話に。『また旅。』の札幌のページで、岡本さんは彼の遺作であるモエレ沼公園を紹介していますね。

岡本:モエレ沼公園は、もともと沼だったんです。そこをゴミで埋め立て、公園にした。イサム・ノグチは、まだ埋め立て中の、ゴミが舞っている段階で見に来たんです。当時、彼は他にも候補地を見ていますが、他のところは断って、「これは僕のやるべき仕事です」と言ったそうです。

河内:「ブラック・スライド・マントラ」という彫刻作品も彼の遺作ですね。

「ブラック・スライド・マントラ」

岡本:札幌市に、モエレ沼公園とは別にもう一つ作品を作ってほしいと依頼され、つくったものです。市が用意した場所は「くじら山」と呼ばれる、子ども達が遊ぶための、ただのスロープがある場所。それを壊して、作品を置こうということだったんですね。

市に案内されてみると、子ども達が楽しそうに遊んでいた。イサム・ノグチはこれを見て「私が入ることで壊したくない」と言ったそうです。あらかじめ用意していた作品の模型を壊し、座り込んで考えた末に「ここなら置いてもいい」と示したのが、8丁目と9丁目の間の道路だった。

河内:この彫刻をつくるために、道路を潰しちゃったんだ。札幌市は。すごいことですね。

イサム・ノグチは彫刻家というイメージが強いと思いますが、岡本さんは彼のランドスケープアートに注目していますよね。

岡本:デザインとして好きなのはイームズだったから、彼の家具などのプロダクトは認識していたくらいでした。ところが、香川県高松市にあるイサム・ノグチ庭園美術館で「ブラック・スライド・マントラ」の模型を見た時に興味が湧いて。作品の所在地に札幌市と書いてあったんだけど、自分は札幌市に住んでいたのに見たことがない、と。そこから探求が始まりました。

河内:僕はその逆で、最初の入り口が彫刻家のイサム・ノグチで、後からプロダクトが付いてきた。彼は彫刻家でもあり、家具デザイナーでもある、オールラウンダー。欧米のアーティストにノグチのような人はあまりいなかったと思います。

イサム・ノグチがデザインしたテーブル

評価されているコーヒーテーブルは、1939年に、もともとMoMAの館長のために1つだけつくり、それがいいデザインだということで、ハーマンミラーが商品化したんです。いわゆる“ミッドセンチュリー”よりも前に作っているんですね。

そして、彼の作品だと知らない人も多い「AKARI」シリーズ。200種類くらいあるんです。岐阜の提灯メーカー・オゼキがつくっています。これに関して、イサムはこう言っています。「ガラスやプラスチックよりも紙と竹と木という、古来のものの方が、どんなに美しく、効果を発揮しているかを、いまさら言うまでもない。外国育ちの僕には特に行灯が畳の生活様式に合ったものとして、興味深く感じられるのです」と。イサムは外国人というスタンスだったし、彼が解釈する日本のプロダクトが、彼を通ることで、こういうものに変わる。

岡本:逆に、職人だとこんな形は考えないですよね。

河内:また、イサムはこんなことも言っています。「明かりと言う言葉は太陽の光や月の光を部屋に入れようという意味からこの言葉ができ、漢字の文字も日(太陽)と月とで出来ている。今日あまりにも生活が近代化し機械化した現代人にとって、自然光に近い照明は憧れに近いものがあり、和紙を透かしてくる明かりには、ほどよく光を分散させ部屋全体に柔らかい光を流してくれる。『AKARI』は光そのものが彫刻であり、影のない彫刻をねらった作品」。彼としては、彫刻目線で「AKARI」を作っている。技術的というよりも、彫刻ならではの造形。光を使う彫刻なんてなかったから、テクノロジーというか、人間の技術が発達することでできるようになったもの、という見方もできると思う。

イサム・ノグチと「AKARI」シリーズ

「アートと、そうでないものの境界をなくしたところがイサム・ノグチの魅力」(岡本)

岡本:僕は「AKARI」が彼の作品と知らないうちに使っていました。

モエレ沼公園は、僕は彼の作品だと認識して見学に行ったけど、近所の人は子どもを遊ばせたりしていて、イサム・ノグチを意識することなく日常に溶け込んでいる。「ブラック・スライド・マントラ」は、子ども達にとっては順番待ちするくらいの大好きな遊具。アートであるものと、そうでないものの境界を完全になくしてしまっている。

それがイサムが望んでいたことなのかなと思うと、ホロリときてしまいました。

河内:それを本人は見ていないんですよね。設計、モデルもつくって納めた後に、すぐ亡くなってしまったから。

岡本:普通はそれでプロジェクトは頓挫するものだけど、当時の札幌市長が「これは、私とノグチ先生の約束だから、絶対にやります」と言ったそうです。これにも僕は、ホロリときましたね。

『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』をモチーフにしたBEAMS のTシャツ。

銀座 蔦屋書店でもご購入いただけます(7月末まで)。

文:高橋 七重

【プロフィール】

河内 タカ(かわち たか)

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジへ留学し、卒業後はニューヨークに拠点を移し、アートや写真に関する展覧会のキュレーションや写真集の編集を数多く手がける。米国に30年間暮らした後の2011年に帰国。2016年には自身の体験を通したアートや写真のことを綴った著書『アートの入り口 [アメリカ編]』、及び『アートの入り口 [ヨーロッパ編]』(共に太田出版)を刊行。現在は京都に本社を置く便利堂の海外事業部を統括し、写真印刷技法であるコロタイプを国際的に広めるために活動を行いながら、ライターとしても『日本経済新聞』の「美の十選」をはじめ、『& Premium』などへ執筆を行なっている。

岡本 仁(おかもと ひとし)

1954年、北海道生まれ。マガジンハウスにて『ブルータス』『クウネル』『リラックス』などの雑誌編集に携わった後、2009年に同社を退社し、同年にランドスケーププロダクツに入社。家具や内装や飲食など、具体的にものをつくる会社の中で、カタチのないもの=コミュニティづくりやコンセプト・メイキングなどを担当している。著書に『ぼくの鹿児島案内』『ぼくの香川案内』『ぼくらの岡山案内』『果てしのない本の話』『ぼくの東京地図』など。また雑誌『暮しの手帖』『& Premium』でエッセイを連載中。