【イベントレポート】古賀学「水中ニーソ」は写真なのか? アートの概念を覆す新作品集『cube』刊行記念対談

古賀学氏の新作品集『cube』

ニーハイソックスを履いた女の子を水中撮影した作品「水中ニーソ」で知られる美術家・古賀学氏の新作品集『cube』の発刊記念トークショーが、2019年3月22日、銀座 蔦屋書店で行われた。新作「cube」は一見すると立体作品だが、実は平面作品。制作の裏側とは?「水中ニーソ」を軸にしたアート、写真、サブカルチャー、フェティシズムなどの接点と分岐点とは? 同氏と親交のある美術編集者・評論家の楠見清氏、青森県立美術館学芸員の工藤健志氏を交えて話が展開された。

左から、工藤健志氏、古賀学氏、楠見清氏。古賀学氏は、ガンダムのロゴデザインなどを手掛けるデザイナーであり、ミュージックビデオや映画『ヘルタースケルター』などの水中シーンを手掛けた。古賀氏と楠見氏は、美術出版社『コミッカーズ』時代(楠見=編集長/古賀=デザイナー)から、工藤氏とは2017年に青森県立美術館で開催された展覧会「ラブラブショー2」に出品してからの付き合いとのこと。

「水中ニーソ」は”写真”なのか?

古賀学氏(以下、古賀):僕が2012年から取り組んでいる「水中ニーソ」という作品は、女の子がニーハイソックスを履いて水に潜っている、という共通点だけあれば何をやってもいいというものです。

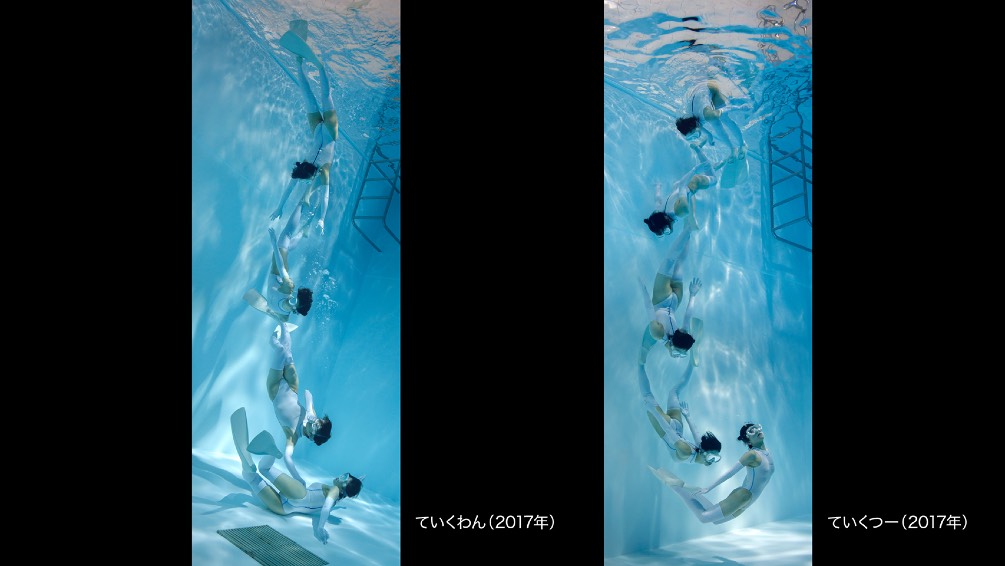

何にカテゴライズするかを決めていません。もちろんアートでもありますし、写真展を催したり写真集を出したりしますから、写真でもあります。一方で、最近では中国や台湾の女性フリーダイバーがニーソを履いて潜っていたりして、ダイビングやファッションなどの要素もあります。また、「水中ニーソ」の最初の作品集を出した2013年はちょうどフェチ写真集のブームだったこともあり、本屋さんの棚で「水中ニーソ」も加えてもらって話題になったのですが、そこまで”フェティッシュ”というわけでもないですし……。いろんなジャンルにまたがっている状態です。

工藤健志氏(以下、工藤):『水中ニーソ』が一種のOSのような役割を果たし、その上で多様なプログラムが併走している状況と言えるんじゃないでしょうか。ですから「写真」や「映像」といったカテゴライズは無効化されるわけですが、逆に言えば『水中ニーソ』をとおして「写真とは何か」という問いも成立するように思います。

古賀:自分で「写真とは何か」を考えていく中で、「ピクトリアリズム」「ストレートフォトグラフィ」という写真表現があったことに辿り着きました。

「ピクトリアリズム」は、19世紀半ばから始まった、かつて科学的な記録であった写真を芸術にしましょうという動きです。

古賀:自分で「写真とは何か」を考えていく中で、「ピクトリアリズム」「ストレートフォトグラフィ」という写真表現があったことに辿り着きました。

「ピクトリアリズム」は、19世紀半ばから始まった、かつて科学的な記録であった写真を芸術にしましょうという動きです。

レイランダー『人生の二つの道』1857年

これはその時代の作品で(レイランダー『人生の二つの道』1857年)、30枚以上のネガを合成して絵画的な図像を作成したものです。僕はここに、作者であるレイランダーは自分のつくりたいものをつくっている、という欲望を感じて、非常にシンパシーを感じました。

その後1910年代に、カメラで撮ったものを写真と呼ぼうという表現理念「ストレートフォトグラフィ」が普及すると、「ピクトリアリズム」は廃れていきます。「ストレートフォトグラフィ」も1990年代以降にデジカメが普及して以降、変化していきます。

そして2000年代以降は、スマートフォンの登場、SNSの普及で、いわゆるストレートフォトでないデジタルデータがあふれるようになりました。カメラの機能でフォトショップと似た加工ができるようになり、スマートフォンのアプリやSNSに載せる際のエフェクト機能なども多様化してきていて、僕らが目にしている写真と思しき画像は、”写真”ではなくなってしまった。

「空間」「時間」「縮尺」を再構築し、作品世界をつくる

現代では写真が”写真”でなくなりつつある、というところで僕の作品を見てください。

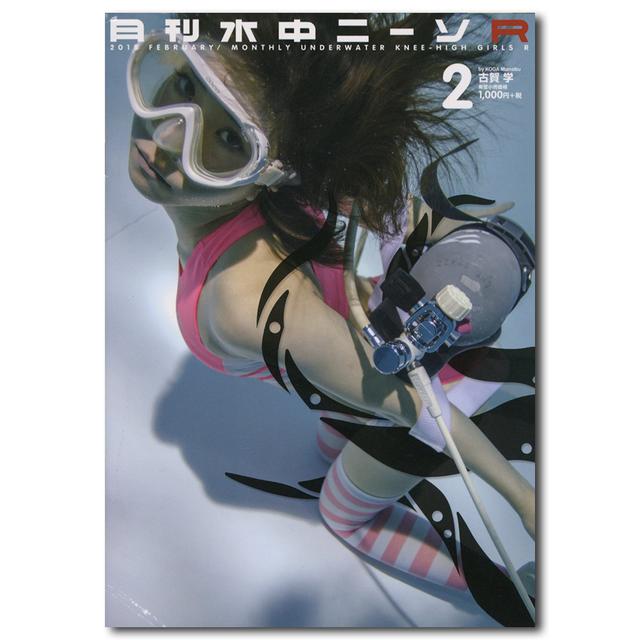

『ていくわん』『ていくつー』(2017年)

『ていくわん』『ていくつー』(2017年)水面から水底に泳いでくる様子を連写で撮影したものを合成して一枚の作品に。異なる「時間」が一つの作品に同居している。

『原宿ダイビング』(2017年)

原宿の街を女の子が漂っている。先にプールでの水中撮影を行い、後から女の子の背景にふさわしい街を撮影。二つの異なる「空間」が一つの作品に同居している。

『TRAIN』(2019年)

これは電車の中の写真に、同じ女の子を4人合成した作品。こちらも「空間」「時間」が同居している。

『ヒョウモンダコ』(2014年)

海洋堂のカプセルフィギュアのタコを別撮りして合成した作品。ひとつの画面に複数の「縮尺」がある。

「時間」「空間」「縮尺」を一つの画面に合体させて一つの作品にしています。

僕は、写真の「写」という点にフォーカスし、写真とは現実のコピーであり、現実の模型であると解釈しました。シャッターを切った瞬間に時間が止まり、平面になるので空間がなくなり、プリントしないかぎり縮尺もなくなるので、「時間」「空間」「縮尺」を奪う行為が写真であると、今のところ結論づけています。

写し取った「時間」「空間」「縮尺」を集め直して、組み立てることで、作品をつくっているんです。

工藤:「水中ニーソ」のイメージを見た時の第一印象は「何なんだこれは!?」でした(笑)。水着にニーソックスで水中写真というコンセプトをどう解釈したらいいのか全く分からず、だからこそずっと記憶に残っていたんですね。でも「訳が分からない」というのは、従来の価値基準では判断できない「新しさ」を持っていることの裏返しでもあるわけです。そこから「水中ニーソ」はその組み合わせの意外性が見る者の意識を撹乱し、新たな視覚的な美の世界へと誘う「きっかけ」として作用するものなんじゃないか、と思い始めたんですね。主要な表現媒体がたまたま「写真」だったというだけで、もともと写真のための写真じゃないから「写真論」としても面白いことが導き出されるんじゃないでしょうか。

古賀:同じ空間に違う時間を同居させるという作品はすでにあるんですね。マイブリッジの『階段を降りる女性』(1887年)。ロール・フィルムが発売される前につくられた作品なので、カットごとに別のカメラで撮影する必要があったとか。

マイブリッジ『階段を降りる女性』(1887年)

楠見清氏(以下、楠見):当時のマイブリッジの撮影装置の記録写真を見ると、横長の小屋にカメラが24台並べてあって、その前をモデルに歩かせて順番に撮影したんです。その後映画が1秒24コマで撮影されるようになったのもそこに起因している。

古賀:本作と、ロール・フィルムの発明によって、映画が誕生するんですよね。この30年後にデュシャンが描いた『階段を降りる裸体NO .2』は動く状態を1枚の絵に描こうとしたものです。

実はこの作品(『Continuous』(2018年))をつくった後に、「水中ニーソ」とマイブリッジやデュシャンとの関係性に気づいたんです。

『Continuous』(2018年)

工藤:古賀さんは、写真の歴史を意識しながら今回の作品をつくったんですか?

古賀:知っていましたが、意識はしていないです。『ていくわん』『ていくつー』は青森県立美術館の展覧会に出品するための作品だったので、天井高7.2mを生かす作品にする方が前提でした。

ラブラブショー2(青森県立美術館/2017年)

これまでの作品でも作っていましたが、あらためて「時間」「空間」「縮尺」という材料が出そろい、いよいよストレートフォトとは違う道の作品が意識して作れるんじゃないかと思いました。ただ、それだけだと自分独自の表現として弱いので、やっぱり”水の中の女の子”という要素をどうにかして付け加えたかった。

女の子をキューブに閉じ込めた、新しい「キュビズム」?

そこで目をつけたのが、アクリルキューブです。これをうまく形にできたら、”現代風ピクトリアリズム”になるのではないかと。

そこで目をつけたのが、アクリルキューブです。これをうまく形にできたら、”現代風ピクトリアリズム”になるのではないかと。

テスト作品。2013年 に撮影した素材から試作。

古賀:キューブに入ったピクトリアリズムなので、「cube+ism(主義)」、立方体主義と呼ぶことにしました(笑)。

キュビズムとは、「20世紀初頭にパブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックによって創始され、多くの追随者を生んだ現代美術の大きな動向である。それまでの具象絵画が一つの視点に基づいて描かれていたのに対し、いろいろな角度から見た物の形を一つの画面に収めた」(Wikipediaより )もの。「いろいろな角度から見た物の形を一つの画面に収めた」、つまり、「cube」はキュビズムの条件を満たしているんですよ。

先日、イラストレーターの白根ゆたんぽさんに会って「cube」をみてもらった時に、「ピカソを見たことない人が、キュビズムの定義だけを読んでつくった作品は、確かにこうなるんじゃないか」って言ってたんです。書いて字のごとく(笑)。

楠見:本来のキュビズムは、”立方体”というより”多面”ということですよね。多面的に見たものを、1枚に描いたもの。

古賀:言葉遊びですけど、つくっているうちに、ストレートフォトから脱出しようとしたら、キュビズムになっちゃったということです(笑)。

ストレートフォトグラフィとキュビズムが興った時代は、たまたま同じくらいなんですよね。

楠見:1910年代、絵画と写真の役割が、どんどん明確に分かれていく時代ですね。

古賀:フィルムカメラがどんどん普及していく時代なので、表層だけ描かれる絵画は写真でいいじゃないか、ということになりますからね。

楠見:キュビズム側から見れば、写真は表層しか写し得ないじゃないかと。

「cube」で重要なのは「デザイン」「アッセンブル (組み立て)」

撮影風景

古賀:今回の作品「cube」をどうやって撮影しているかというと、僕は同じ位置にカメラを構えて、モデルに回転してもらうんですね。

工藤:すごい身体能力ですよね。

古賀:水泳とダイビングにとても長けているモデルで、普通に水中撮影していてももったいないから、さらに何かできないかというところから誕生した作品とも言えます。

メインに配置した写真に対して、それぞれの反射角にあるものを何枚も撮った中から3枚選んでいます。

工藤:反射角にあたる写真はどのように選んでいるんですか?

古賀:ほとんどカンです。中層でモデルにぐるぐる回ってもらうと高さが変わっていくので、僕も高さを変えて、欲しい角度を探すという感じですね。

工藤:画像を送ってもらったとき、最初は立体作品?と思っちゃったんです。パッと見ただけだとそのくらいのリアリティがあるんですが、よく見るとなんかおかしい(笑)。虚と実の入り交じり方がすごく面白い表現だなあと。

古賀:制作工程は、デザイン、撮影、アッセンブル(組み立て)に分かれています。「cube」では、先に写真をキューブに入れるというコンセプトが決まっているので、デザインの段階でしっかり概念を決めて、過去の撮ったデータで試作を繰り返して、必要条件を満たすように撮影準備をして、水中撮影に臨みます。

水中撮影に重きがあるかと思いきや、意外にもデザイン段階とアッセンブル段階の方に重きがあるんです。

この写真に変わる表現を何と呼ぼうかと、楠見さん、工藤さんに相談しました。

「ピクトリアル・モデリング」は楠見さんに命名していただいた言葉です。

楠見:ingが付いているのは、模型をつくる、という”行為”としてのモデリング。「cube」は、行為としての模型を、いかに絵画的に、一枚の平面に表現するかという作品ではないか、ところでの命名です。

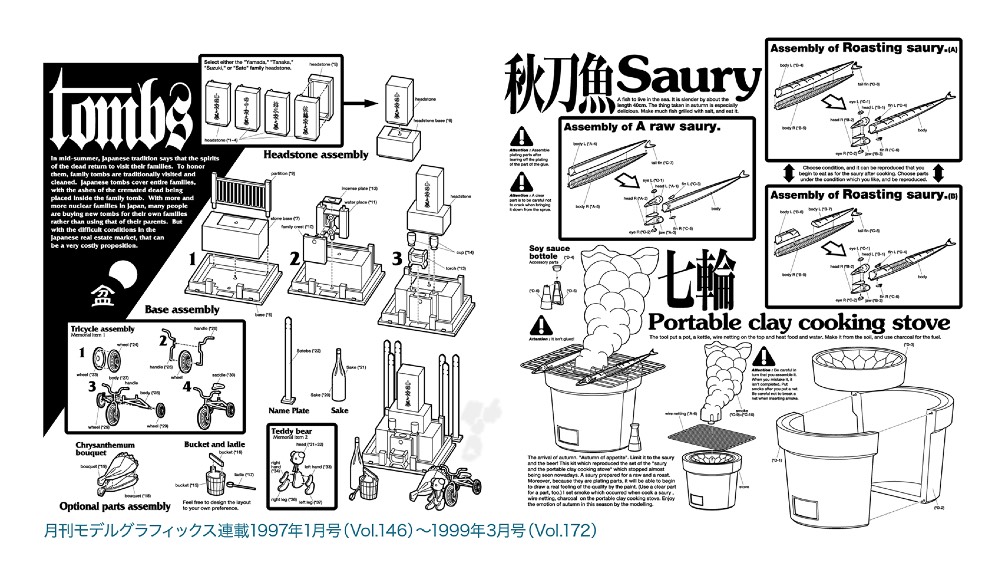

古賀:「アッセンブリズム」というのは、工藤さんに僕から投げかけた言葉です。”組み立て主義”という。僕が組み立てが大好きということから(笑)。

工藤:古賀さんが模型というものに子どもの頃から慣れ親しんでいるというところにつながってくるんですね。

工藤:すごい身体能力ですよね。

古賀:水泳とダイビングにとても長けているモデルで、普通に水中撮影していてももったいないから、さらに何かできないかというところから誕生した作品とも言えます。

メインに配置した写真に対して、それぞれの反射角にあるものを何枚も撮った中から3枚選んでいます。

工藤:反射角にあたる写真はどのように選んでいるんですか?

古賀:ほとんどカンです。中層でモデルにぐるぐる回ってもらうと高さが変わっていくので、僕も高さを変えて、欲しい角度を探すという感じですね。

工藤:画像を送ってもらったとき、最初は立体作品?と思っちゃったんです。パッと見ただけだとそのくらいのリアリティがあるんですが、よく見るとなんかおかしい(笑)。虚と実の入り交じり方がすごく面白い表現だなあと。

古賀:制作工程は、デザイン、撮影、アッセンブル(組み立て)に分かれています。「cube」では、先に写真をキューブに入れるというコンセプトが決まっているので、デザインの段階でしっかり概念を決めて、過去の撮ったデータで試作を繰り返して、必要条件を満たすように撮影準備をして、水中撮影に臨みます。

水中撮影に重きがあるかと思いきや、意外にもデザイン段階とアッセンブル段階の方に重きがあるんです。

この写真に変わる表現を何と呼ぼうかと、楠見さん、工藤さんに相談しました。

「ピクトリアル・モデリング」は楠見さんに命名していただいた言葉です。

楠見:ingが付いているのは、模型をつくる、という”行為”としてのモデリング。「cube」は、行為としての模型を、いかに絵画的に、一枚の平面に表現するかという作品ではないか、ところでの命名です。

古賀:「アッセンブリズム」というのは、工藤さんに僕から投げかけた言葉です。”組み立て主義”という。僕が組み立てが大好きということから(笑)。

工藤:古賀さんが模型というものに子どもの頃から慣れ親しんでいるというところにつながってくるんですね。

古賀さんが90年代に手がけていた『月刊モデルグラフィックス』の「存在しないプラモデルの組み立て説明書」連載。

古賀さんが90年代に手がけていた『月刊モデルグラフィックス』の「存在しないプラモデルの組み立て説明書」連載。

古賀さんが5、6歳のころに落書きしたダイバーの絵。フィンやウェットスーツなどの解説が線画で加えられている。こちらもすでにパーツを分けて解説するという「cube」の原型が見られる。

「水中ニーソ」は未来のグラビア

古賀:2013年「水中ニーソ」の最初の写真集が出る前に、楠見さんと対談をしたんですね。その中で、水中撮影のことを、楠見さんは「未来のグラビアだ」とおっしゃったんです。

楠見:「水中ニーソ」は、地上の1Gという重力から解放されたポートレート写真なんじゃないか、という話をしたんですね。無重力空間って、上下左右がなくて、奥行きだけがある空間なんですが。「水中ニーソ」はそこに行くためのワンステップで、その先にあるのは、人類が宇宙移民を遂げた遠い未来のグラビア。今はまっすぐに伸びた長い髪や、ドレスのひだや胸の膨らみなど、ポートレートの美学や様式美は重力の影響下にあるけれど、上下左右のない無重力空間では水中写真の延長線上にある美意識でグラビアポートレートが撮られるんじゃないかと。

江戸時代に撮られた坂本龍馬の写真を見たことがありますよね。あれはたぶん、撮影する時、息を止めてじっとしてくださいって言われていたんじゃないかな。かつて写真とは、身体的に制約がある条件下で撮影するものだったんですよね。そう考えると古賀さんの水中写真も、未来に何かが普通になる前の、前段階を撮っているんじゃないかと思える。

古賀:そういう分岐点に向かいたい。向かえるようにがんばりたいですね。

楠見:「水中ニーソ」はどこまで行くんですか?

工藤:アッセンブル次第では「cube」以外にもいろんな何かが生まれる可能性を秘めていますよね。

古賀:「cube」が誕生したのは、人に作品を見せたから。僕も思いつかないような方向に行くんだろうなと思います。リアクションをもらったものを飲み込んで、作品にして……というのが繰り返されて行くんでしょうね。

作品+スライド:古賀学 文:高橋 七重 撮影:逢坂憲吾

【プロフィール】

古賀 学(こが まなぶ)

アーティスト/デザイナー。1972年、長崎県佐世保市生まれ。1993年よりペッパーショップとして活動開始。以後、グラフィックデザイン、エディトリアル、VJ、MV制作などを経て、2013年より「水中ニーソ」シリーズを展開。2018年夏はバンコク、東京、台北での展示を行った。映画「ヘルタースケルター」水中撮影、菊地成孔(DCPRG)、さよならポニーテール、アーバンギャルドのMV制作。「ガンダムビルド」シリーズタイトルロゴ、「仮面ライダー(ダブル、オーズ、フォーゼ)」CDジャケット、「ガンダム占い」「コミック・キュー」アートディレクション、田中圭一、トニーたけざき、江口寿史などの装丁を担当。

WEB: https://www.instagram.com/manabukoga_underwater/

楠見 清(くすみ きよし)

美術編集者/評論家。首都大学東京准教授。学習院大学文学部哲学科卒業後、美術出版社『コミッカーズ』創刊編集長、『美術手帖』編集長を経て、 2007-08年京都造形芸術大学客員教授、2008年より現職。著書『ロックの美術館』(シンコーミュージック)、共著『もにゅキャラ巡礼── 銅像になったマンガ&アニメキャラたち 』(扶桑社)、『20世紀末・日本の美術──それぞれの作家の視点から』(アートダイバー)。展覧会企画に「Krazy!」展共同キュレーター(バンクーバー美術館、2008年)、「Where Heaven Meets Earth」総合ディレクション(サンパウロ、 2014年文化庁海外メディア芸術祭等参加事業)、 「江口寿史展・彼女」(2018年)などがある。

工藤 健志 (くどう たけし)

青森県立美術館学芸主幹。福岡県出身。大阪教育大学美術教育学専攻造形芸術学専修修了。1993~1998年、田川市美術館(福岡県)。1998年~2006年、青森県立美術館の建設準備に携わり、2006年より現職。専門領域は戦後の日本美術、文化史。企画した主な展覧会に「立石大河亞1963~1993展」(1994年)、「山本作兵衛展」(1995年)、「造形集団 海洋堂の軌跡展」(2004年)、「縄文と現代」(2007年)、「ロボットと美術」(2010年)、「Art and Air」(2012年)、「美少女の美術史」(2014年)、「ラブラブショー2」(2017年)、「めがねと旅する美術展」(2018年)など。第19回~第21回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門審査委員。