【イベントレポート】幡野広志「“感動ポルノ”にはしたくなかった」。『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』刊行記念

写真/Hiroshi Hatano

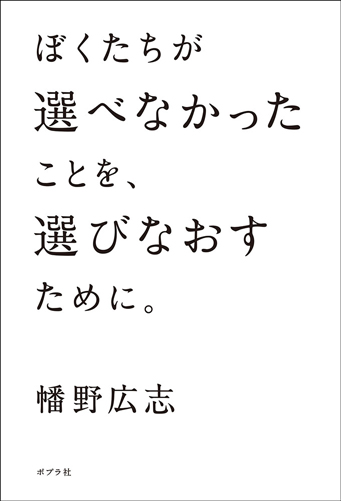

「34歳のときに治らないがんの告知を受けた。 後悔はない。それは、すべてを自分で選んできたからだ。生きにくさを感じている人に、 生きやすさを感じてもらえることを願って――」。

血液がんで余命3年を宣告された写真家・幡野広志さんの新刊『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』刊行を記念し、2019年7月7日に梅田 蔦屋書店でトークショーが行われた。ゲストは本書の構成を務めた古賀史健さん、司会は二人と親交のある田中泰延さん。

がんになったことで起きた家族の変化、がん患者や患者の関係者たちへの取材を通して見えてきたもの、生きやすくなるために自分で「選ぶ」ということについて、幡野さんが語ったこととは。

「34歳のときに治らないがんの告知を受けた。 後悔はない。それは、すべてを自分で選んできたからだ。生きにくさを感じている人に、 生きやすさを感じてもらえることを願って――」。

血液がんで余命3年を宣告された写真家・幡野広志さんの新刊『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』刊行を記念し、2019年7月7日に梅田 蔦屋書店でトークショーが行われた。ゲストは本書の構成を務めた古賀史健さん、司会は二人と親交のある田中泰延さん。

がんになったことで起きた家族の変化、がん患者や患者の関係者たちへの取材を通して見えてきたもの、生きやすくなるために自分で「選ぶ」ということについて、幡野さんが語ったこととは。

「僕は変わらない。周りの人はみんな変わっちゃった」

左から、古賀史健さん・幡野広志さん・田中泰延さん

田中泰延さん(以下、田中):幡野さんは、自費出版でもいいから本を出したかったそうですね。

幡野広志さん(以下、幡野):出版のお話はいろんな出版社からいただいていました。僕のブログや、僕の書きたいことを本にしましょうと。でもやりたかったのは自分の話ではなく、がん患者の立場になって分かったこと。それができないなら自費出版でもいいから出したいと思っていたんです。今考えれば無謀ですが(笑)。

幡野さんが出版を考えている時に糸井重里さんに相談したことがきっかけで、古賀さんが構成を担当することに

田中:この本は、がん患者である幡野さんの闘病記ではありません。病気になった幡野さんが、ほかのがん患者の方に話を聞きに行っています。取材を始めたきっかけは?

幡野:取材をはじめた2017年12月ころは、自分の体調がすごく辛かった時期で、自分のことに目を向けたくない、ほかの人に向けていた方が気持ちが楽だったんです。闘病ブログって、同じく病気の人は読んで参考になるのですが、健康な人やご家族には読んでも伝わらないんです。病気のことを知ってほしいと気持ちばかりが先走ってしまって、結局、社会には広まっていかない。だったら、闘病ブログは書かない方がいいんです。

古賀史健さん(以下、古賀):でも、僕が幡野さんと同じ立場だったら、内省したものを書いていくと思います。自分が病気になっていかにつらいか、誰かに知ってほしいんじゃないかと思うんです。なのに、幡野さんは病気になっても外を向いて取材をしていった。そこに驚きました。

田中:幡野さんの目が外を向いているからこそ、僕たちもフラットに付き合えるのでしょう。僕たちは、幡野さんに身体の具合を聞いたことはないですね。だって普通、友達に会っても身体の具合なんて聞かないでしょう?

幡野:病気になっても、社会的に有名になっても、僕は変わらない。周りの人はみんな変わっちゃった。

古賀:幡野さんは入院中から、今回取材した方々とメッセージのやりとりをしていたんですよね?

幡野:そうですね。やっぱり興味があったし、入院中って、ド暇なんですよ(笑)。

田中:幡野さん、古賀さんとは2018年12月にネパールに行きまして、幡野さんはビデオを撮り、写真を撮り、3000m級の山を登ったり降りたりもしました。まったく病気を感じさせなかった。だからネパールから帰国した直後、幡野さんが「今日から入院します」って言ったときは、ビビったよね。

幡野:あれは、危なかったですね(笑)。

田中:そして幡野さんがまた、嫌なギャグを言うんです(笑)。崖の危険なところを車が通る時に「やめて!寿命が縮まる!」って(笑)。笑ったらいいのか悪いのか……。

古賀:長い時間寝食を共にして、それに突っ込みを入れられるような関係になれたのがよかったです。

「写真家としての自分を取り戻したかった」

田中:実は、僕は20日前にがんで兄を亡くしまして。僕と家族は、付き添っている間にこの本を繰り返し読みました。

幡野:……ありがとうございます。がんで家族を亡くされた方から、感想をメールやダイレクトメッセージでたくさんいただいています。10年前に旦那さんを亡くした時に読みたかったという方、ご家族ががんで今のタイミングで読めてよかったという方……。誰でもがんになる可能性はあります。本で知らせることができてよかった、役に立ててよかったと思いました。

田中:古賀さんは、この本を「ひとつのロードムービーにしたい」とおっしゃっていましたよね。

古賀:幡野さん、糸井重里さんと打ち合わせをしているとき、「そもそもなぜ、幡野さんはこんなにたくさんの『生きづらさ』を抱えている人たちに取材をしたのか」という話になりました。そして、糸井さんが「そっか。幡野さんは写真を撮りたかったんだね」っておっしゃったんです。インタビュアーとして話を聞きに行くというより、写真家として被写体のもとにに向かったのだと。この一言がきっかけで、この本は幡野さんのレンズに何が映ったかを描けばいいんだと分かって、構成が見えてきました。

幡野:僕は当時1、2カ月入院していて、当然、病院から出られなかったんです。下半身が動かないから、車椅子でした。病院から窓の外を撮る毎日にストレスを感じていました。どこかに行きたかったし、これまでの日々を取り戻したかった。写真家として、写真を撮りたかったんです。

写真/Hiroshi Hatano

取材には、どれくらい行ったんだろう、っていうくらい行きました。

本には3名の方が登場しますが、実際にお会いした患者の方は30人くらい、医療従事者は60人。自分も患者だから患者の方の気持ちは分かりますが、周辺の方の気持ちは分からないから多めに会いました。相談に来る人もいました。入院している時には、研修医や看護師さんなども。看護師の恋愛相談も聞きました(笑)。

田中:取材した患者さんのなかには、本が出た時点でお亡くなりになっていた方も……?

幡野:はい。病気で亡くなった方もいますし、自殺してしまった方も。こちらも精神的に病みそうになる取材でした。取材の期間は、週に一度メンタルクリニックに通っていました。それがなかったら、呑み込まれていたかもしれません。

古賀:最初に幡野さんにお会いした時には、大方取材は終わっていました。心を持っていかれるような壮絶な内容が記された大量の紙束を読むのに、10日間かかりました。でも読者を底なし沼に引き込んではならず、本質を変えずにどう構成し直すかが課題でした。

幡野:「読むんじゃなかった」と思われたくなかったし、僕自身や取材者の方を同情されたくもなかった。“感動ポルノ”にはしたくなかったんです。「読めてよかった」と思えるようにしなければ、と。

写真/Hiroshi Hatano

「病気が家族を変えてしまう」

田中:幡野さんは、特に家族のことに焦点を当てていますね。

幡野:身体が健康だったら、親子関係が多少悪くても成り立つんです。でも僕の目から見れば、重い病気になって親子関係を保てている人はほぼいない。表向き仲良くやっている人はいます。でも患者同士で集まると、不満を爆発させる。それを最終的に反映してしまうのが、死に際。

この前お会いした方は、36歳のいとこのお姉さんを乳がんで亡くしたそうなんです。かなり大変ながんだったのですが、彼女のお母さんは、緩和ケアのモルヒネを打たせなかった。患者が仮に求めても、親が拒否をしたら、医療者は親の言うことを聞いてしまうんです。患者は亡くなってしまうけど、親は生きているから。訴訟などの心配がありますからね。僕も自分が医者だったら、おそらく家族の意向を聞いてしまうでしょう。彼女のいとこは、かなり苦しんで亡くなりました。 医療者は医療者で落ち込むんです。自分の保身のために患者さんを苦しめている自覚があるし、取材の時にそれを僕に話すんです。みんなが、みんなの首を絞めている。その発端が、患者と、患者の親。巡り巡って、孫やその先に繋がってしまうから、どこかで歯止めをかけないといけない。

モルヒネでの緩和ケアは必要です。患者さんが苦しまないように。患者が苦しんでいる姿を見た家族が、生きにくさや後悔を抱えてしまわないように。

僕は安楽死もあった方がいいと思っています。しかし、安楽死に一番反対するのは、過去に自分の家族を苦しい思いをして看取った人たちなんです。よく似ているのが出産で、タレントが無痛分娩をすると非難の対象になったりするでしょう? 産みの苦しみを経験しないと、愛情が育たない、とか。一般の方も無痛分娩を選ぶと、親や友達から「それってどうなの?」と言われたりする状況が、いまだにある。

苦しんで亡くなった旦那さんを看取った奥さんで、僕に対して「幡野さんもあの人みたいに苦しんで最期まで……」とおっしゃる方は、実際に多いです。僕の妻にも同じ悲しみを持ってほしいのか、自分が経験したことに共感してほしいのか、仲間を増やしたい心理なのか……。一番、安楽死を反対されるのはそういう方です。

僕の妻と子どもは、僕が苦しんで死ぬよりも、海外に行って、おいしいものを食べてお酒を飲んで、さくっと死ぬほうがいいと言うでしょう。僕がやりたいことをやれたというのが一番だ、と。

写真/Yukari Hatano

また、亡くなる方が、どのような言葉を残すかもすごく大事。それがうまくいかないと医療訴訟に発展するケースもあります。今年、東京の福生市で人工透析をやめると言った患者さんのニュースは記憶に新しいでしょう。人工透析をやめるということは、死ぬということなんです。人工透析をやめると言ったものの、苦しくなってしまって、意識が朦朧とする中で旦那さんに辛い内容のメッセージを送ってしまった。それが原因で、残された家族は悲しみの矛先を医療者にぶつけてしまった。

家族が患者に「最期に食べたいものはある?」と聞くのも、患者のためではなくて、家族のためのものです。死にゆく人間には食欲がありませんから。患者の望みを叶えるということが、家族、医療者の生きやすさにつながる。

医療者の方は、何千人と患者を見ているから本当は分かっているんです。ただ、健康な医療者にはそれが言いにくい。医療者の中には「幡野さんみたいな人がいてくれてよかった」と、患者の立場で発信してくれてよかったと、おっしゃる方もいました。

写真/Hiroshi Hatano

「善意の押し付けが、患者を生きづらくしている」

幡野:取材した方は生活保護率がとても高く、一般的な割合よりも生きづらさを感じている方がたくさんいます。生活保護を受けると、貯金の上限が決まってしまうのと、支給された額をすべて使い切らないといけない。病気で暇を持て余しているのに消費するだけ、社会の役に立っていない、と言う人は多いんです。ネットでも叩かれるから、余計なにもできなくなってしまう。そういう方を見ていると、誰かの役に立つ、ということは大切だと感じました。会社で偉い地位にいた方などががんで入院すると、ボランティアを始めたりします。

誰かの役に立っているという実感は、生きやすさにつながります。しかし病人になると”病人”という役柄を与えられ、ますます役に立つことから遠ざけられてしまう。仕事を失う人も多く、収入を断たれ、やりたいことを周りがやらせず、役に立たないお荷物感を植え付けられる。多くの方が、病気とは違うところで苦しんでいる。

古賀:震災後に取材に行ったら、被災者の方が「”ありがとう”と言うのに疲れた。ありがとうと言われる自分になりたい」とおっしゃっていたのを思い出しました。

幡野:自立を奪い、善意を押し付けているんです。

タレントでがんになると「必ず治します」「親に感謝」等の言葉を並べる方がいますよね。僕は本音ではないと思います。職業柄仕方ないし、中には本音で書いている方もいるかもしれませんが。昨年もある有名アスリートの方が、がんを公表して3カ月後に亡くなりました。劇的に体力が衰えますし、世界レベルで活躍されていたアスリートですから、自分の身体のことを分からないはずがない。がんを報告するにあたって、「絶対元気になって、帰ってきたいと強く思っています」というコメントを出されていたけど、僕は死期を悟っているんだろうと思いました。

本音を言えないのはつらいです。患者さんは本音を言えないストレスを抱えています。本音を言えない社会で、美談のオブラートで本音を包み、見た側はそれを信じてしまう。被災者の方も、ボランティアをしてくれた人たちに「自分たちでやりたい」「もう必要ありません」などとは言えない。

古賀:がんや重い病気になると、奇跡にすがりたくなりそうなものですが、幡野さんにそういう気持ちはなかったですか?

幡野:僕の病気が完治した人はいないし、奇跡を願うことは現実逃避だと思っています。でも、奇跡を求める人はいますし、奇跡でお金をとろうとする人もたくさんいます。僕のところにも、悪い人が治療効果のない水を80万円で売りつけに来たりします。高齢者の方はよくひっかかってしまいます。いざというときのために貯めていたお金を使ってしまうこともある。がんになったら不安になるし、「これをやったら治りますよ」と言われたら揺らぎます。揺らがない人はいない。

病気になると、精神面をいかに保つかが大事です。精神面を崩してしまうと、友達や家族も、仕事も、離れていきます。近寄ってくるのは悪い人です。孤独がさびしくて辛いから、そんな悪い人を信じてしまう。

健康な時から、家族と“いざというとき”のことを話し合ってください。70、80代の人ですら“いざというとき”を考えている人は少ないです。末期がんで余命1年という人に、医者が「どうしますか?」と聞いても、高確率で「先生が決めてください」と言うそうです。考えていなかったからです。

今、男性の2人に1人、女性の3人に1人はがんになると言われています。それを看病する方も考えれば、自分が、家族が、絶対がんに関わっていくことになる。人生プランも、がんになることを前提に考えて設計したほうがいいと思います。

田中:会場の皆さん、今ちょっと隣の方と顔を見合わせてみてください。3人に1人とか2人に1人はがんになるってことは、お隣さん同士、どっちかが、がんになって、どっちかが看病する側になるってことでっせ(笑)

(会場 笑)

古賀:ほんと、現実として、そうなんですよね。

幡野:この本を読んで、そんな「いざというとき」のことを考えるきっかけになるといいですね。

【プロフィール】

幡野広志(はたの・ひろし)

1983年、東京生まれ。2004年、日本写真芸術専門学校中退。2010年から広告写真家・高崎勉氏に師事、「海上遺跡」で「Nikon Juna21」受賞。 2011年、独立し結婚する。2012年、エプソンフォトグランプリ入賞。2016年に長男が誕生。 2017年多発性骨髄腫を発病し、現在に至る。著書に『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。』(PHP研究所)、『写真集』(ほぼ日)。

Note

https://note.mu/hatanohiroshi

幡野広志(はたの・ひろし)

1983年、東京生まれ。2004年、日本写真芸術専門学校中退。2010年から広告写真家・高崎勉氏に師事、「海上遺跡」で「Nikon Juna21」受賞。 2011年、独立し結婚する。2012年、エプソンフォトグランプリ入賞。2016年に長男が誕生。 2017年多発性骨髄腫を発病し、現在に至る。著書に『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。』(PHP研究所)、『写真集』(ほぼ日)。

Note

https://note.mu/hatanohiroshi

古賀史健(こが・ふみたけ)

1973年、福岡生まれ。株式会社バトンズ代表。一般誌・ビジネス誌等のライターを経て、現在は書籍の執筆を中心に活動。

著書に『嫌われる勇気』(共著/岸見一郎、ダイヤモンド社)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(星海社新書)、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(共著/糸井重里、ほぼ日)、インタビュー集に『16歳の教科書』(講談社)シリーズなどがある。

本書では原稿構成を担当した。

Note

https://note.mu/fumiken

https://twitter.com/fumiken

田中泰延(たなか・ひろのぶ)

1969年、大阪生まれ。株式会社 電通でコピーライター・CMプランナーとして24年間勤務し、2016年に退職、「青年失業家」を名乗りライターとして活動を始める。

6月12日、初の著書、『読みたいことを、書けばいい。』(ダイヤモンド社)を上梓。

幡野広志、古賀史健とは、2018年12月、共にネパールを旅した。

https://twitter.com/hironobutnk