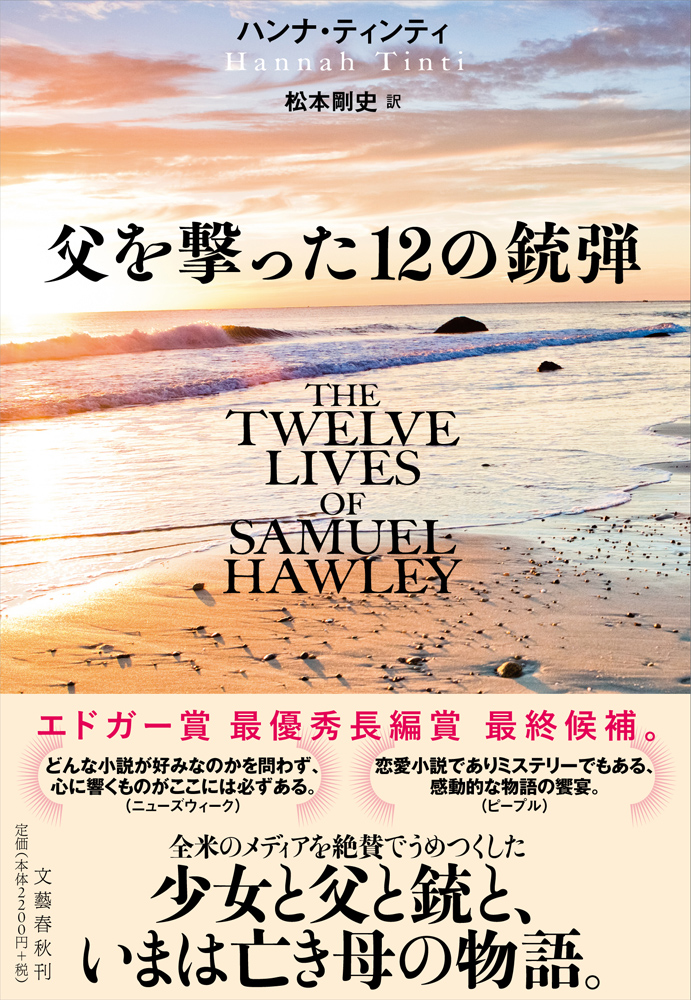

【第4回】コンシェルジュ河出の世界文学よこんにちは『父を撃った12の銃弾』ハンナ・ティンティ/文藝春秋

自分よりも大きなものに打ち勝とうとすることについて 『父を撃った12の銃弾』

この本は大きく二つのパートに分かれる。一つは、なぜか旅から旅への暮らしをしている父と子が、今は亡き母親の故郷の町にたどり着き、少しずつそこに馴染んでいく物語。娘ルーの視点から描かれ、彼女は成長するにつれ、いじめや恋を経験し、更には実の娘の目から見てもどこか謎めいた父ホーリーと死んだ母親の過去に疑問の目を向けるようになっていく。もう一つのパートで描かれるのは、体中に撃たれた傷痕があり、どうやら人に言えない過去の持ち主であるらしい父ホーリーが、これまでいかにして銃弾を受けるに至ったかを描く物語だ。こちらはホーリーの視点から語られ、ホーリーがこれまでにやってきたこと、ルーの母リリーとの出会いなどが描かれる。

崩れる氷河、荒れた海、一見穏やかな湖、間近に迫る巨大な生きもの……この本で描かれる自然は、人間などには手に負えない、あまりにも大きくあまりにも強力なものだ。それはまるで、父子を翻弄する運命そのもののようだ。しかし父も娘も翻弄されるままでは終わらない。ホーリーはどうにか自分を押し流そうとするものに逆らおうとする。たった一つ残された娘に彼が与えようとするのは、自分ひとりで運命と戦う術だ。彼は娘に銃の撃ち方を教える。銃とはフェアな武器だ。本来ならば自分よりも強い相手に立ち向かう力を、それは与えてくれる。ルーはその教えを正しく受け取る。子どもながら、彼女はただ守られるだけの存在ではない。自らのために戦うことのできるひとりの人間だ。

この物語の最後に置かれたふたりの言葉のやりとりは象徴的だ。そして物語は、まさに正しい瞬間に幕を下ろす。一瞬先がどうなるのかわからない時であっても、大事なのは、なすがままに運命に服従することではない。抗うことだ。戦うことだ。この最後の場面はそう高らかに謳っている。