広島 蔦屋書店が選ぶ本 VOL.158

蔦屋書店・丑番のオススメ 『見るレッスン 映画史特別講義』蓮實重彦/光文社

蓮實先生が新書を出したんだ、と驚きました。およそ50年に渡る文筆活動の中で初めての新書です。税込みで900円ちょっというお手軽なお値段と、新書というコンパクトなパッケージとは、裏腹に蓮實先生の映画に対する情熱がつまっています。

あとがきでは新書というパッケージに対する思いを下記のように書いています。

「これという確かな理由もないまま、わたくしは「新書」というものだけは書くまいと長らく思っておりました。それにふさわしい原稿の文字数というものが、なぜかあまり好きになれなかったからです。あるいは、ことによると、大学院時代にふと買ってしまった丸山真男の『日本の思想』(岩波新書、1961)という短い書物のあまりの趣味の悪さに嫌気がさしたことが、トラウマになっていたのかもしれません。」

本筋と関係なく丸山真男に突然喧嘩を売っていくスタイルが最高です。本書の中でも映画の入門書という体裁をとりつつも、さまざまな映画監督、俳優を褒める一方で、ここまで言っていいのかな?という罵倒もあり、正直しんどいところもあります。とくに『溺れるナイフ』の山戸結希監督に対する辛辣な評はここまで書くの?と思いながらも、期待の裏返しなのだと思っています。どうでもいい映画監督に文字数を費やす人ではないので。

蓮實先生をご存知でない方もいらっしゃると思うので、紹介をさせてください。蓮實重彦(はすみ・しげひこ)。映画評論家。文芸評論家。仏文学者。1936年東京生まれ。東大仏文科卒。1997年から5年間東大の総長を務めました。専門は『ボヴァリー夫人』のフローベル。60年代末から映画や文学について旺盛な執筆活動をはじめます。とてもつもなく晦渋な、何が書いているのかよくわからない文体が特徴です。そのスタイルのかっこよさ、そして、スタイルこそ思想であるのだという、80年代のニューアカデミズムの時代に脚光を浴びます。

書籍まるごとがひとつの文章で成り立っているという超絶技巧で書かれた名著『シネマの扇動装置』(話の特集、1985。その後2001年に河出書房新社より復刊)より引用してみます。その特徴的で晦渋な文章を味わってください。

「ある映画雑誌が、日本映画史をかたちづくる無数のフィルムの群に遡行的な視線を注ぎ、映画に多少とも関心を持つと想定されたものたちの投票によって、その中から上位三本の映画を決定するという企てを涼しい顔で実行に移したりするわけで、その結果はすでに公表されているわけだが、ある種の祝祭的な遊戯としてなら決して無駄だとは思えないこの種の試みが、しかし上位に黒澤明の作品が集中することは間違いないという予想がそのまま的中するという意味で遊戯としての面白味をあらかじめ欠いているのもまた事実なのであって、だから、すでに確立した黒澤明の名声を追認するという単調な儀式に終始して驚きの介入を禁じられているこうした遊戯への参加は慎ましく遠慮させていただいたわけなのだが、それはなにも『七人の侍』や『生きる』の監督がまったく才能を欠いたシネアストだと思うからではなく、彼とてジョン・ヒューストン程度には映画には貢献しているはずだし、」

いやー、読点がつかないので、どこまでも引用してしまいそうになりますが、最高の文章です!要約すると、とある映画雑誌から日本映画のベストスリーを選べという依頼があったけど、さほど評価していない黒澤明が上位にくると思ったからやめたということなんですが、それをここまで面白い文章にできるとは!

また、新書のタイトル『見るレッスン』にもあるように、画面に写っているものだけで映画を語れ、というのも蓮實先生の映画評論の核となる部分です。画面という表層だけで映画を語ること。とにかく画面を「見る」こと。画面に映らないテーマや登場人物の感情、映画監督の意図でなく、画面に写っているものだけで映画を語ること。そのスタイリッシュな映画の読み解き方。蓮實先生の評論を読んで映画を見ると確かにそうなっているのです。それは画面に写っているのです。

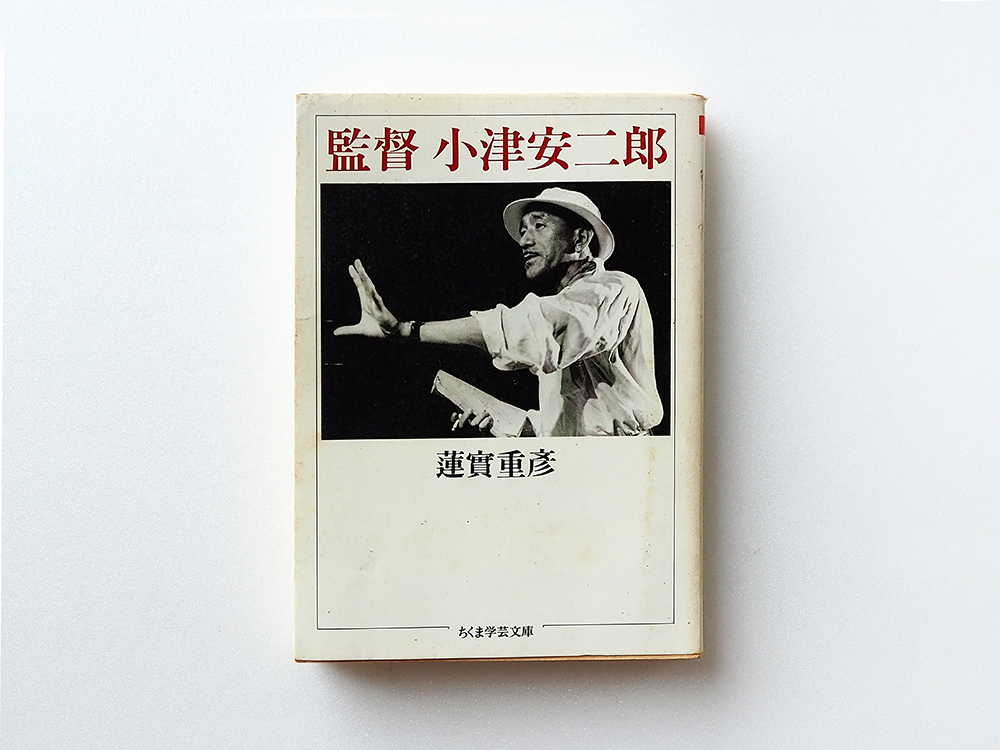

『監督 小津安二郎』(筑摩書房、1983年。後にちくま学芸文庫、1992年)は小津の世界的な再評価のきっかけになった一冊であるし、この本で提示された小津の「新しい」見方を抜きに小津を語ることはできないでしょう。

例えば、『東京物語』は戦後日本の家族の変化を描いた映画だと言われます。笠智衆と原節子の微妙な関係性に心を奪われます。これが蓮實先生にかかると、『東京物語』とは暑さと晴天を受け入れる映画で、一貫した暑さにわたしたちは感動するのだ、といいます。本当かな?と思って作品を見直すとそのように見えてしまう。映画がより魅力的に見えてしまう。これぞ批評の力です。

例えば、『東京物語』は戦後日本の家族の変化を描いた映画だと言われます。笠智衆と原節子の微妙な関係性に心を奪われます。これが蓮實先生にかかると、『東京物語』とは暑さと晴天を受け入れる映画で、一貫した暑さにわたしたちは感動するのだ、といいます。本当かな?と思って作品を見直すとそのように見えてしまう。映画がより魅力的に見えてしまう。これぞ批評の力です。

大学の映画の授業から映画作家が何人も生まれているのも蓮實先生のすごさです。立教大学では、『スパイの妻』の黒沢清や『Shall We Dance?』の周防正行。東大では『リング』の中田秀夫など日本を代表する映画監督が蓮實重彦の映画ゼミから生まれている。世界的に見ても実作を主眼におく映画学校は別として、映画の見方を学ぶ授業から映画を撮る作家が次々に生まれていったというのは稀有なことだと思います。

最後に今回の新書でとくに印象に残った文章を引用いたします。

「映画は「救い」ではない。救いとなる映画はあるかもしれませんが、救いが目的では絶対になくて、映画とは現在という時点をどのように生きるかということを見せたり考えたりさせてくれるものです。」

「一本の作品と実際に向かい合う瞬間はあくまで「現在」でしかなくて、その「現在」をどれほど揺るがしてくれるのかというのが映画の素晴らしさであり、映画の面白さであり、同時に醍醐味でもあるのです。」

映画を見なくてはいけないと思います。本書を足がかりに自分なりの見方で映画を語ることが必要だと思います。

【Vol.156 蔦屋書店・古河のおすすめ 『雪のなまえ』】

【Vol.155 蔦屋書店・江藤のおすすめ 『エデュケーション 大学は私の人生を変えた』】

【Vol.154 蔦屋書店・犬丸のおすすめ 『Pastel』】

【Vol.153 蔦屋書店・神崎のおすすめ 『砂漠が街に入りこんだ日』】

【Vol.152 蔦屋書店・竺原のおすすめ 『Coyote No.72 特集 星野道夫 最後の狩猟』】

【Vol.151 蔦屋書店・丑番のおすすめ 『関西酒場のろのろ日記』】

【Vol.155 蔦屋書店・江藤のおすすめ 『エデュケーション 大学は私の人生を変えた』】

【Vol.154 蔦屋書店・犬丸のおすすめ 『Pastel』】

【Vol.153 蔦屋書店・神崎のおすすめ 『砂漠が街に入りこんだ日』】

【Vol.152 蔦屋書店・竺原のおすすめ 『Coyote No.72 特集 星野道夫 最後の狩猟』】

【Vol.151 蔦屋書店・丑番のおすすめ 『関西酒場のろのろ日記』】

【Vol.101〜Vol.150 2019年12月2日 - 2020年11月9日】

【Vol.51〜Vol.100 2018年12月17日 - 2019年11月25日】

【Vol.1〜Vol.50 2018年1月15日 - 12月10日】

【Vol.51〜Vol.100 2018年12月17日 - 2019年11月25日】

【Vol.1〜Vol.50 2018年1月15日 - 12月10日】